島木赤彦の秋の短歌で

秋の訪れを感じてみませんか?

島木赤彦の短歌には、

自然とともに生きる人の心が

静かに息づいています。

また霧や月、湖などの風景を通して、

秋の深まりと心の静けさを

感じさせるのが魅力です。

本記事では、彼が詠んだ秋の代表短歌5首をわかりやすく解説します。そして初心者の方にも親しみやすいように、句意や情景、気持ちを丁寧に紹介。

言葉のやさしさや、静かな感動にふれてみませんか?

▶前回の記事はこちらから!

前回は、島木赤彦が詠んだ夏の短歌をご紹介しました。

麦の黄ばみや南瓜の花など、素朴な農村の風景に息づく生命の力が感じられる名作ばかりです。自然と心がひとつになるような静かな感動を、ぜひこちらの記事から味わってみてください。

秋を詠んだ島木赤彦とは?

島木赤彦 – Wikipedia(しまき あかひこ)は、

長野県生まれのアララギ派の歌人です。

師範学校を出て小学校の教員として

働きながら創作を続け、

のちに歌誌『比牟呂』を興し『アララギ』に合流、

編集にも関わりました。

秋の歌では、霧や月、湖など静かな自然を丁寧に見つめ、人の心のぬくもりをやさしく表しました。

教員としてのまじめな日々と、素朴な自然観が歌に生きています。

島木赤彦の秋の短歌5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

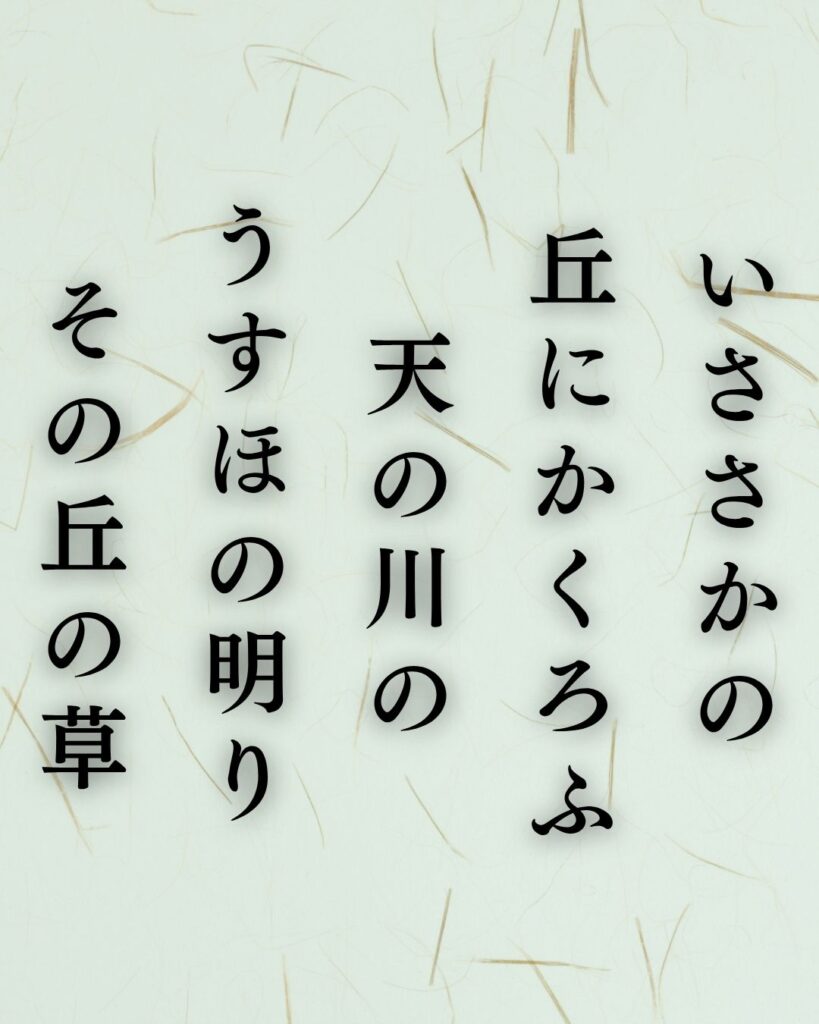

『いささかの 丘にかくろふ 天の川の うすほの明り その丘の草』

いささかの 丘にかくろふ 天の川の うすほの明り その丘の草

読み方:いささかの おかにかくろう あまのがわの うすほのあかり そのおかのくさ

句意:この短歌では、小さな丘に隠れるように見える天の川の淡い光と、その下に静かに生える草の姿を詠んでいます。

つまりこの短歌は、夜空と大地をひとつに感じる静かな感性が光ります。

また「いささかの丘」「うすほの明り」という言葉が、控えめな自然の美と詩人の内なる静けさを象徴しています。

天の川の淡い光に照らされた草が、人生のはかなさと希望をそっと重ねるような、繊細な一首です。

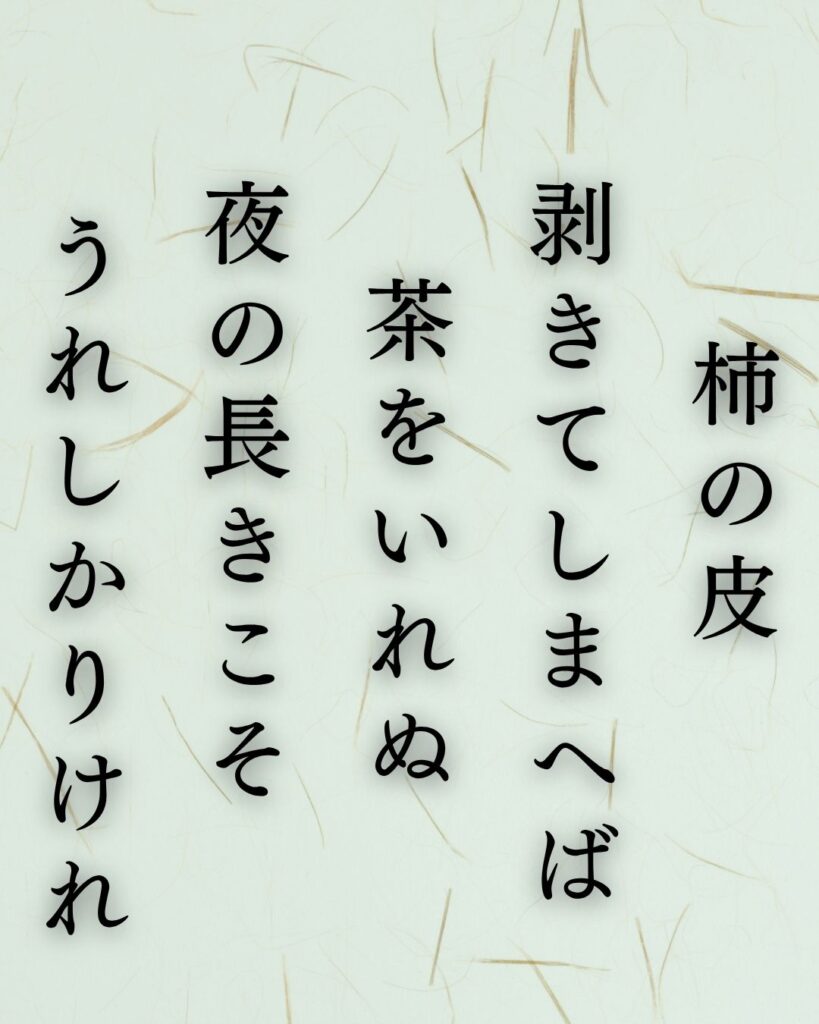

『柿の皮 剥きてしまへば 茶をいれぬ 夜の長きこそ うれしかりけれ』

柿の皮 剥きてしまへば 茶をいれぬ 夜の長きこそ うれしかりけれ

読み方:かきのかわ むきてしまえば ちゃをいれぬ よるのながきこそ うれしかりけれ

句意:この短歌では、柿の皮をむき終えた後、茶をいれもせず静かに過ごす長い秋の夜を、しみじみとうれしく感じている心情を詠んでいます。

つまりこの短歌は、何気ない暮らしの中にある小さな充足感を描いています。

また柿をむき終えたあと、茶もいれずに過ごす静かな夜が「うれしかりけれ」と結ばれることで、穏やかな孤独と心の安らぎが伝わります。

秋の夜長を慈しむ赤彦の素朴な喜びが、やさしい余韻を残す一首です。

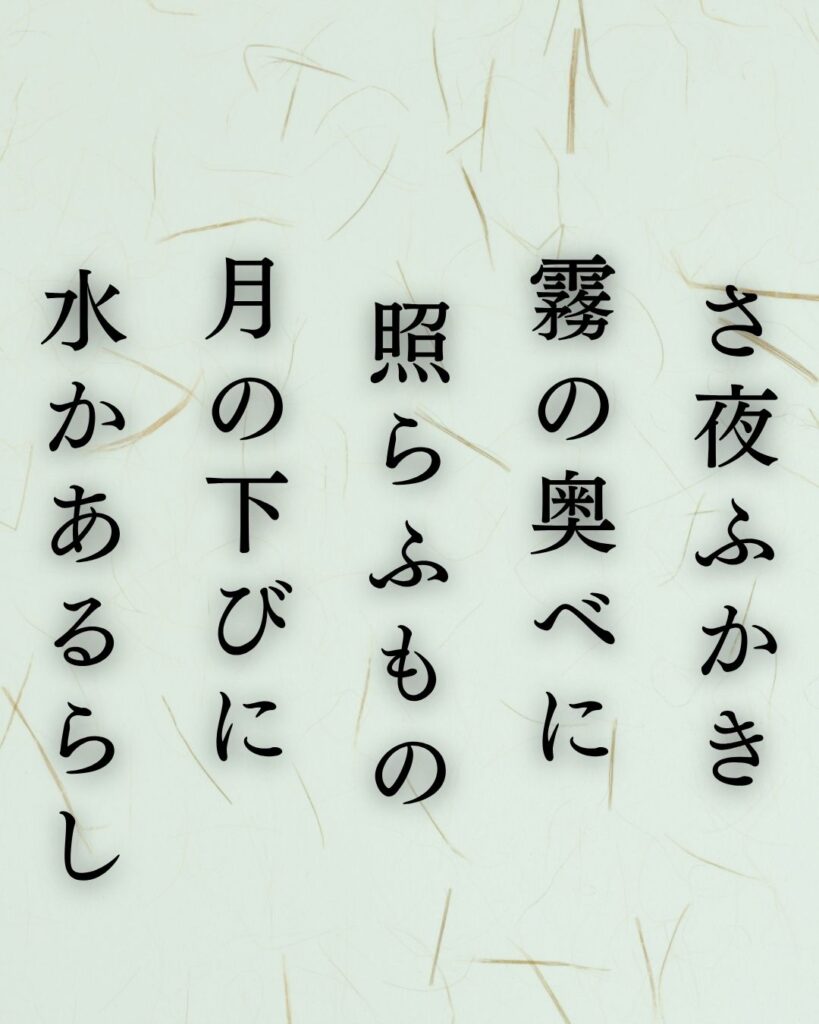

『さ夜ふかき 霧の奥べに 照らふもの 月の下びに 水かあるらし』

さ夜ふかき 霧の奥べに 照らふもの 月の下びに 水かあるらし

読み方:さよふかき きりのおくべに てらうもの つきのしたびに みずかあるらし

句意:この短歌では、深夜の霧の奥でほのかに光るものを見て、それが月の光に照らされた水であろうと感じる静かな情景を詠んでいます。

つまりこの短歌は、夜の自然に潜む光と静けさを繊細に描いた一首です。

また「霧の奥べ」「照らふもの」といった表現が、目に見えない世界への感覚を呼び起こします。

赤彦の観察眼が、月光に揺れる水面を幻想的にとらえつつも現実感を失わず、そして深夜の自然と心の静寂を重ね合わせた詩的な作品です。

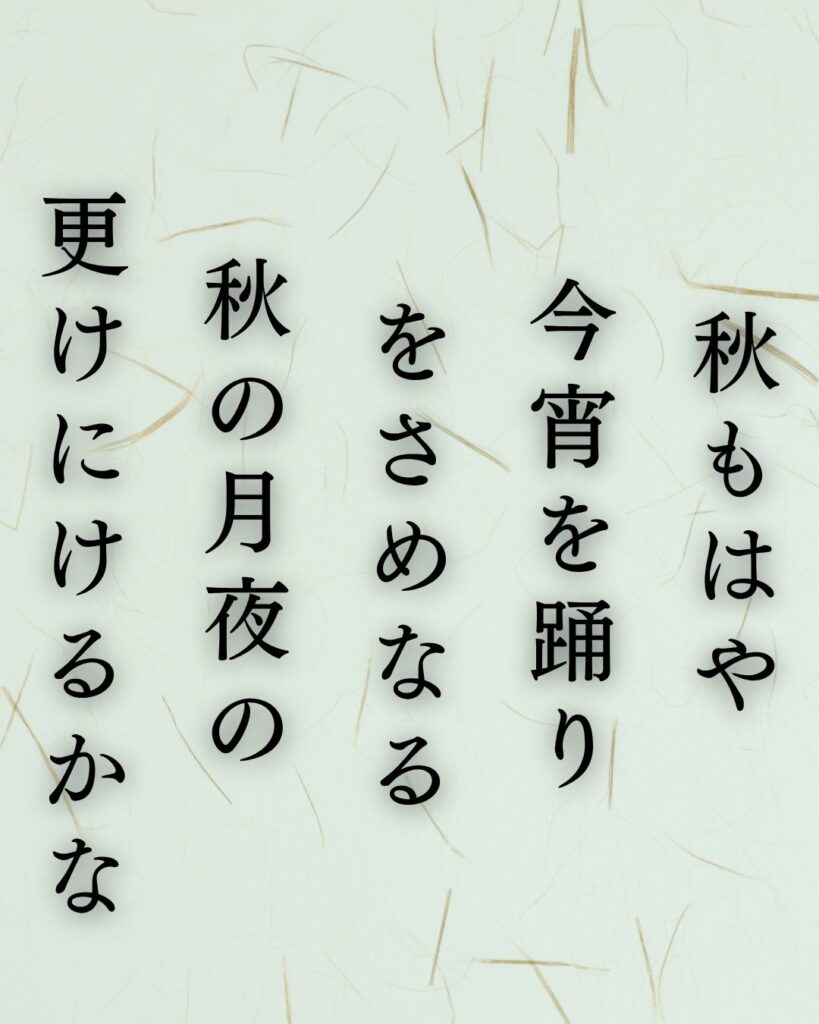

『秋もはや 今宵を踊り をさめなる 秋の月夜の 更けにけるかな』

秋もはや 今宵を踊り をさめなる 秋の月夜の 更けにけるかな

読み方:あきもはや こよいをおどり をさめなる あきのつきよの ふけにけるかな

句意:この短歌では、秋の終わりに行われた踊りの夜が更け、明るい月のもとで季節の移ろいをしみじみと感じる情景を詠んでいます。

つまりこの短歌は、秋の名残を月と人の営みで描いた一首です。

また「踊りをさめなる」という言葉が、祭りの終わりとともに訪れる静けさを象徴しています。

月の光の下で季節の終わりを感じる情景には、楽しさのあとに残る寂しさと、自然への感謝がやさしくにじみます。去りゆく秋を静かに見送る心が美しい作品です。

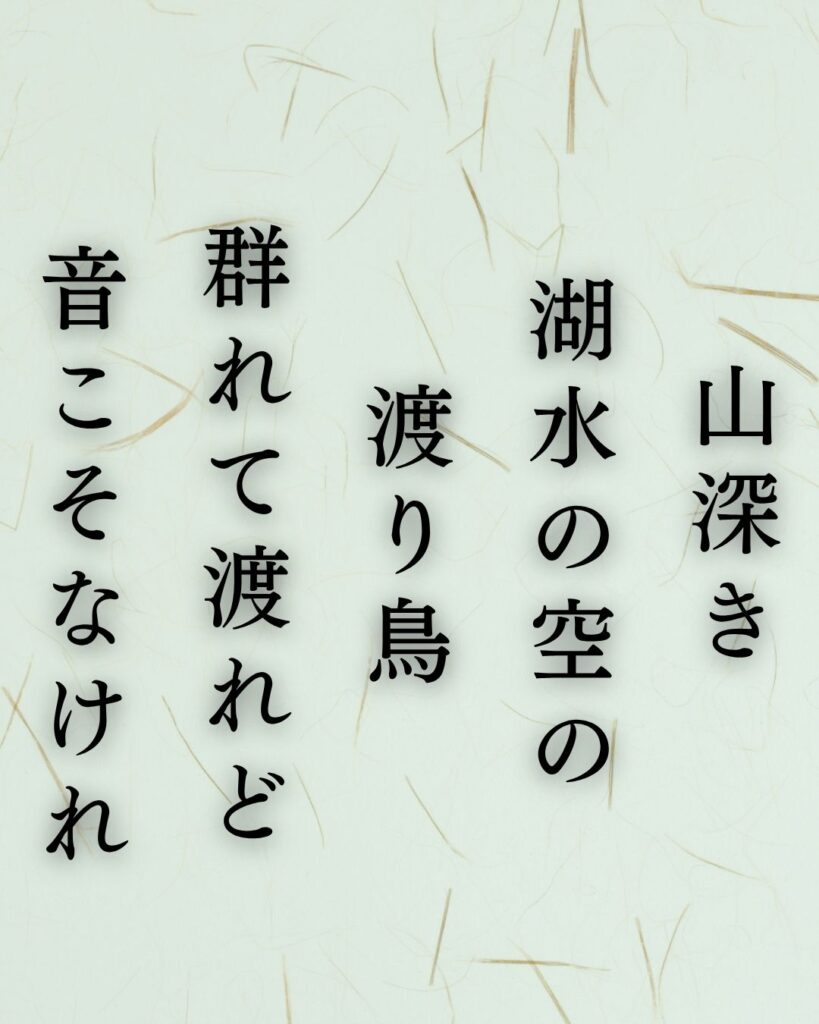

『山深き 湖水の空の 渡り鳥 群れて渡れど 音こそなけれ』

山深き 湖水の空の 渡り鳥 群れて渡れど 音こそなけれ

読み方:やまぶかき こすいのそらの わたりどり むれてわたれど おとこそなけれ

句意:この短歌では、山深い湖の空を渡っていく鳥たちが群れながらも、静かに音を立てず飛んでいく様子を詠んでいます。

つまりこの短歌は、自然の中にひそむ静寂の美しさを描いた一首です。

また「群れて渡れど音こそなけれ」という結びが、生命の営みを包み込む深い静けさを印象づけています。

山と湖、空と鳥という広がりの中に、動と静の対比を感じさせ、自然と心が一体になる瞬間を詩的にとらえています。

島木赤彦の秋の短歌ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:歌人 島木赤彦 の本名はどれでしょうか?

- 久保田 俊彦

- 塚原 浅茅

- 佐々木 隆

解答はまとめの最後にあります!

▶島木赤彦が師と仰いだ伊藤左千夫の秋の短歌もご紹介しています。

また素朴で深い情感が響く一首一首を、ぜひあわせて味わってみてください。

▶赤彦とともにアララギ派を支えた斎藤茂吉の秋の歌も、

また心に残る風景と感情が詰まった名作ばかりです。あわせてご覧ください。

島木赤彦の秋の短歌5選まとめ

島木赤彦の短歌には、

静かな自然の中に人の心が

溶け込むような優しさがあります。

また霧や月、湖などの風景を通して、季節の移ろいと人生のしずけさを感じさせます。

派手ではないけれど、読むたびに心が静まり、自然とともに生きる豊かさを教えてくれる歌人です。

クイズの答え:1.久保田 俊彦