服部嵐雪の秋の俳句で

秋の訪れを感じてみませんか?

秋の景色を詠んだ服部嵐雪の俳句は、

澄んだ月や秋風の趣を生き生きと描いています。

今回は、そんな嵐雪が残した秋の俳句から5首を厳選し、また意味や情景をわかりやすく解説します。

初心者でもわかりやすく、俳句の魅力を楽しめます。

▶前回の記事はこちらから!

夏の情景を詠んだ服部嵐雪の句も、季節の息づかいが感じられます。ぜひ「服部嵐雪の夏の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」もあわせてご覧いただき、四季を通じた俳句の魅力を味わってみてください。

服部嵐雪の人物像を解説

芭蕉十哲-服部嵐雪とは?

服部嵐雪 – Wikipedia(はっとり らんせつ)は、

「蕉門十哲 – Wikipedia」(しょうもんじってつ)の中でも

格式ある文芸的な美しさと抒情性を

兼ね備えた俳人として知られています。

また松尾芭蕉の高弟として学び、

そして芭蕉の理念である「さび」や

「静寂の美」を大切にしながら、

より格調高く、優雅な句風を築いたのが嵐雪の特徴です。

その句には洗練された言葉選びと、情緒あふれる景が描かれており、また季節の移ろいを繊細にとらえる感性が光っています。

そして芭蕉の教えを深く受け継ぎつつも、独自の品格ある作風で俳壇に確かな存在感を示した嵐雪は、蕉門十哲の中でも静かに気品を放つ存在です。

▶ 芭蕉を支えた高弟たち「蕉門十哲」の俳句もあわせて楽しみませんか?

それぞれが芭蕉とは違う個性を持ちながら、また俳諧の魅力を広げていった名俳人たちの句をまとめています。

秋を詠んだ服部嵐雪とは?

服部嵐雪は、

松尾芭蕉の高弟の一人として知られる俳人です。

芭蕉の理念を受け継ぎながらも、

人の暮らしや自然の細やかな情景をやさしく詠み、

独自の作風を築きました。

秋を詠んだ句では、澄んだ名月や秋風、灯籠の明かりなどを通して、季節の移ろいと人の心情を重ねています。

そして嵐雪の俳句は、素朴さの中に余情が漂う表現が魅力で、初心者でも共感しやすく、秋の風景を身近に感じさせてくれます。

服部嵐雪の俳句の背景には、師である松尾芭蕉の影響が色濃く表れています。

松尾芭蕉の人物像についてはこちらの記事をご覧ください。

服部嵐雪の秋の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

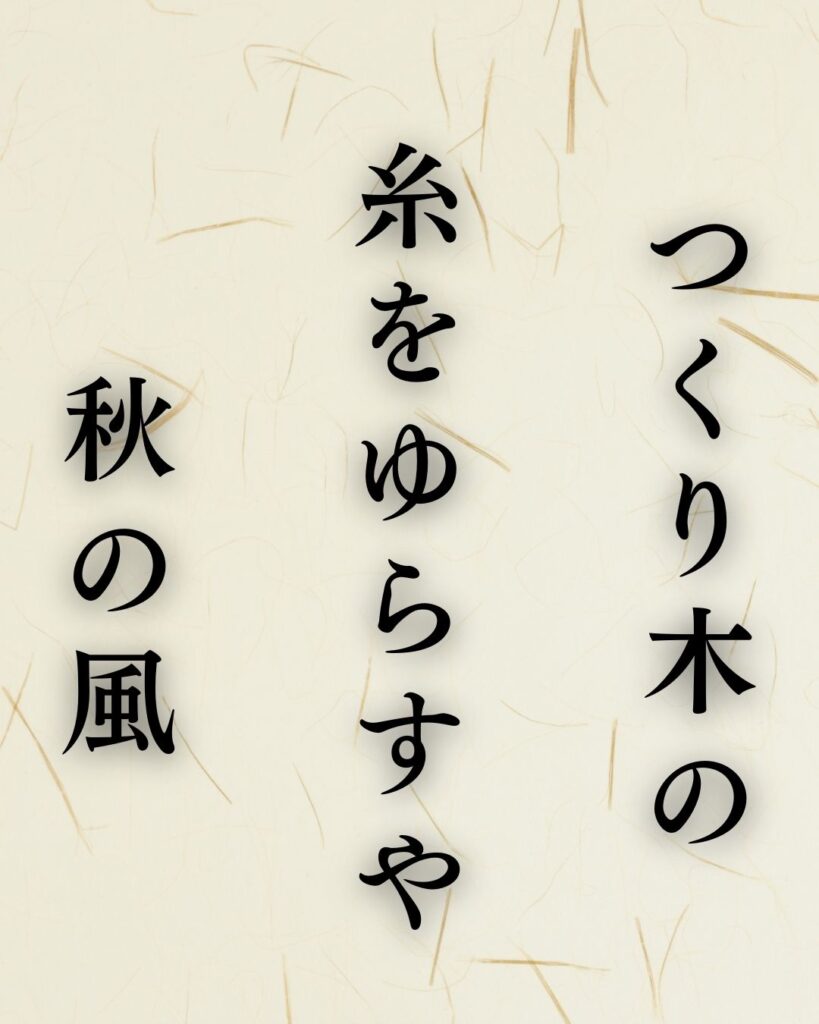

『つくり木の 糸をゆらすや 秋の風』

つくり木の 糸をゆらすや 秋の風

読み方:つくりぎの いとをゆらすや あきのかぜ

季語:秋の風(あきのかぜ)

句意:この句では、秋の風が作り物の木の糸を揺らし、自然と人工の対比を静かに表現して詠まれています。

つまりこの俳句は、作り物の木に張られた糸が、秋の風に揺れる情景を描いています。

また自然の風が人工のものに触れることで、人の営みと自然の調和が感じられるのがポイントです。

静かな揺れの中に秋特有の涼やかな気配が漂い、余情豊かな一句となっています。

『七夕や ふりかはりたる あまの川』

七夕や ふりかはりたる あまの川

読み方:たなばたや ふりかわりたる あまのがわ

季語:七夕(たなばた)

句意:この句では、七夕の夜に天の川が移ろい、織姫と彦星の出会いを象徴的に詠まれています。

つまりこの俳句は、七夕の夜に天の川がまるで位置を変えたかのように輝く情景を描いています。

また星々の動きが織姫と彦星の年に一度の逢瀬を連想させるのがポイントです。

自然現象の変化を通して、人の願いや物語性を重ねた一句であり、星空の詩情を豊かに伝えています。

『盆迄は 秋なき門の 灯籠哉』

盆迄は 秋なき門の 灯籠哉

読み方:ぼんまでは あきなきもんの とうろうかな

季語:灯籠(とうろう)

句意:この句では、盆の時期までは秋を感じさせない門口の灯籠が、夏の名残と行事の明かりとして詠まれています。

つまりこの俳句は、盆を迎える頃まではまだ秋の気配が訪れない門前に、灯籠がともる情景を描いています。

また、灯籠の明かりは、夏の夜を照らす温かな存在であると同時に、先祖を迎える行事の象徴でもあります。

ここで嵐雪は、秋を待ちながらもまだ残る夏の気配と人々の営みを重ねています。そして季節の移ろいと人の心情を一体に表現し、盆の灯籠が持つ深い余韻を伝えています。

『名月や 歌人に髭の なきがごと』

名月や 歌人に髭の なきがごと

読み方:めいげつや かじんにひげの なきがごと

季語:名月(めいげつ)

句意:この句では、名月の清らかさを、髭のない歌人の顔にたとえ、端正で澄んだ美しさを詠んでいます。

つまりこの俳句は、秋の夜空に輝く名月の清らかな姿を、髭のない歌人の端正な顔にたとえて描いています。

また、髭の有無という具体的な特徴を持ち出すことで、月の澄んだ美しさを際立たせるのがポイントです。

嵐雪はここで、自然の光景を単なる景色としてではなく、人の姿に重ねる比喩を用いて、親しみやすくユーモラスに表現しています。その結果、月の清澄さと人間味のある発想が響き合い、秋の名月の趣を豊かに伝える一句となっています。

『寐て起て 又寐て見ても 秋の暮』

寐て起て 又寐て見ても 秋の暮

読み方:ねておきて またねてみても あきのくれ

季語:秋の暮(あきのくれ)

句意:この句では、眠っては起き、また眠っても秋の暮れの寂しさが変わらず広がる様子が詠まれています。

つまりこの俳句は、一度眠って目を覚まし、再び眠って目を開けても、変わらず秋の暮の寂寥感が広がる心情を描いています。

日常の繰り返しの中で、時間が進んでも変わらない秋の黄昏の静けさが印象的です。また、「寝て起きて」という素朴な表現で、人の営みと季節の不可避な移ろいを重ねているのがポイントです。

嵐雪は、何気ない行為の背後に漂う秋特有の余情をとらえ、深い詩情を読者に伝えています。

服部嵐雪の俳句ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:服部嵐雪は、どの俳人の高弟として知られているでしょうか?

- 与謝蕪村

- 松尾芭蕉

- 小林一茶

▶四季を通じて味わうことで、服部嵐雪の魅力はさらに深まります。

涼やかな風情を描いた「服部嵐雪の夏の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」や、やわらかな季節感を伝える「服部嵐雪の春の俳句5選–優美に春を詠む俳諧の風流人」も、あわせてご覧ください。

服部嵐雪の秋の俳句5選まとめ

服部嵐雪の秋の俳句は、

名月や秋風、灯籠の光などを題材に、

季節の移ろいと人の心情を

やさしく描き出しています。

また、素朴で温かな表現が

秋の情景に深みを与え、

読む人に余韻を残します。

この記事「服部嵐雪の秋の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」では、嵐雪の秋の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。

クイズの答え:2.松尾芭蕉

※服部嵐雪は松尾芭蕉の高弟として蕉門を支えた俳人です。芭蕉の理念を受け継ぎつつ、生活感や自然の細やかな表情をやさしく詠む独自の作風を築きました。