樋口一葉の春の短歌で

春の訪れを感じてみませんか?

春になると、空や風、花の香りに心が

ふわっと動くことがありますよね。

樋口一葉の短歌には、そんな春のやさしさや切なさが、

静かで美しい言葉で描かれています。

本記事では、樋口一葉の春を詠んだ代表的な短歌を5つ厳選し、その魅力をわかりやすく解説します。

短歌が初めての方も、ぜひ春の空気を感じながら読んでみてくださいね。

春を詠んだ樋口一葉とは?

樋口一葉 – Wikipedia(ひぐち いちよう)は、

明治時代に活躍した女性作家・歌人です。

短い生涯の中で多くの詩や物語を残し、

特に短歌では自然や季節のうつろいを繊細に表現しました。

春をテーマにした歌では、

花や風、昔の都などへの思いを静かに詠み上げ、

一葉ならではの感性が光ります。

やさしい言葉で心に残る短歌が多くあります。

🌸 もうひとりの春の歌人、与謝野晶子にもふれてみませんか?

樋口一葉が静けさや余韻で春を描いたとすれば、与謝野晶子は恋や情熱を通して春を表現しました。

時代は少しずれていても、どちらも女性の感性で春の美しさを捉えた名歌人です。対照的な春の世界をぜひ味わってみてください♪

▶︎ 与謝野晶子の春の短歌5選 – 代表作をわかりやすく解説!はこちらからどうぞ!

樋口一葉の春の短歌5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

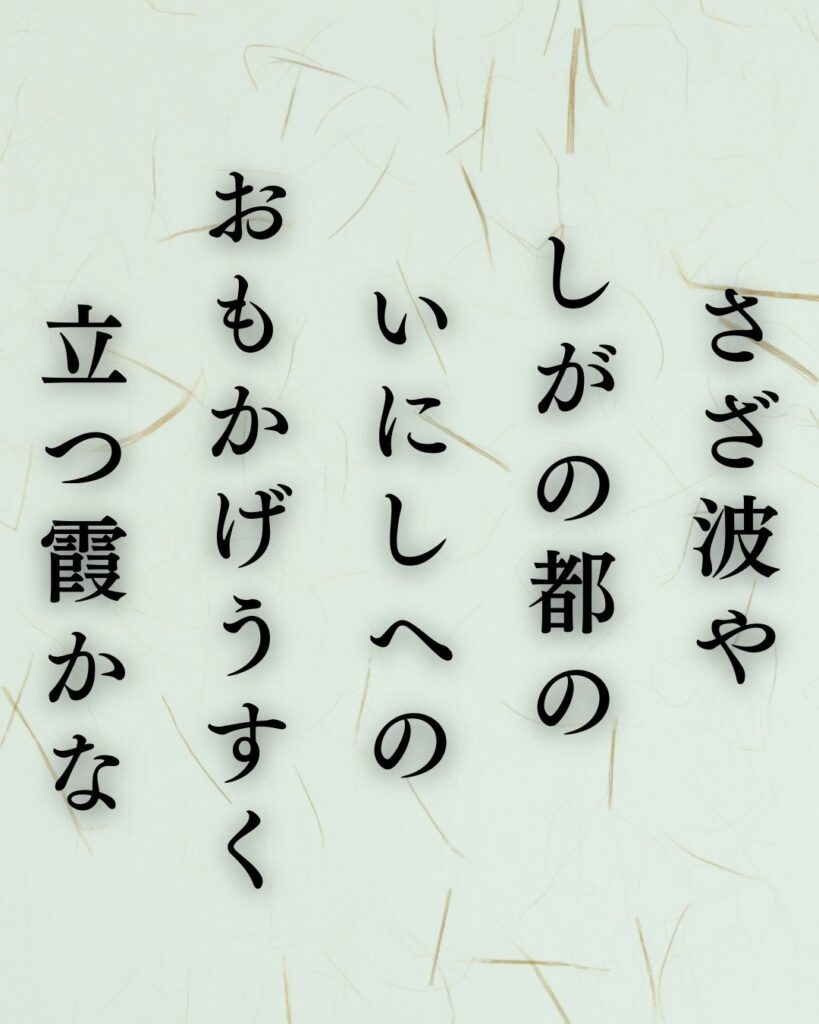

『さざ波や しがの都の いにしへの おもかげうすく 立つ霞かな』

さざ波や しがの都の いにしへの おもかげうすく 立つ霞かな

読み方:さざなみや しがのみやこの いにしへの おもかげうすく たつかすみかな

句意:この短歌では、滋賀の都の昔の面影が、さざ波と春霞の中にうっすらと浮かんでくると詠んでいます。

この短歌は、春霞のなかに、かつての都・志賀の面影がうっすらと立ちのぼる情景が詠まれています。また「さざ波」は琵琶湖を思わせ、静かな水面と霞が、時の流れと儚さを感じさせます。

そして、一葉は、歴史の栄華とそのうつろいに、春の自然を重ねて表現しています。

繊細でありながら深い余韻があり、女性歌人ならではの静かな感受性がにじむ一首です。

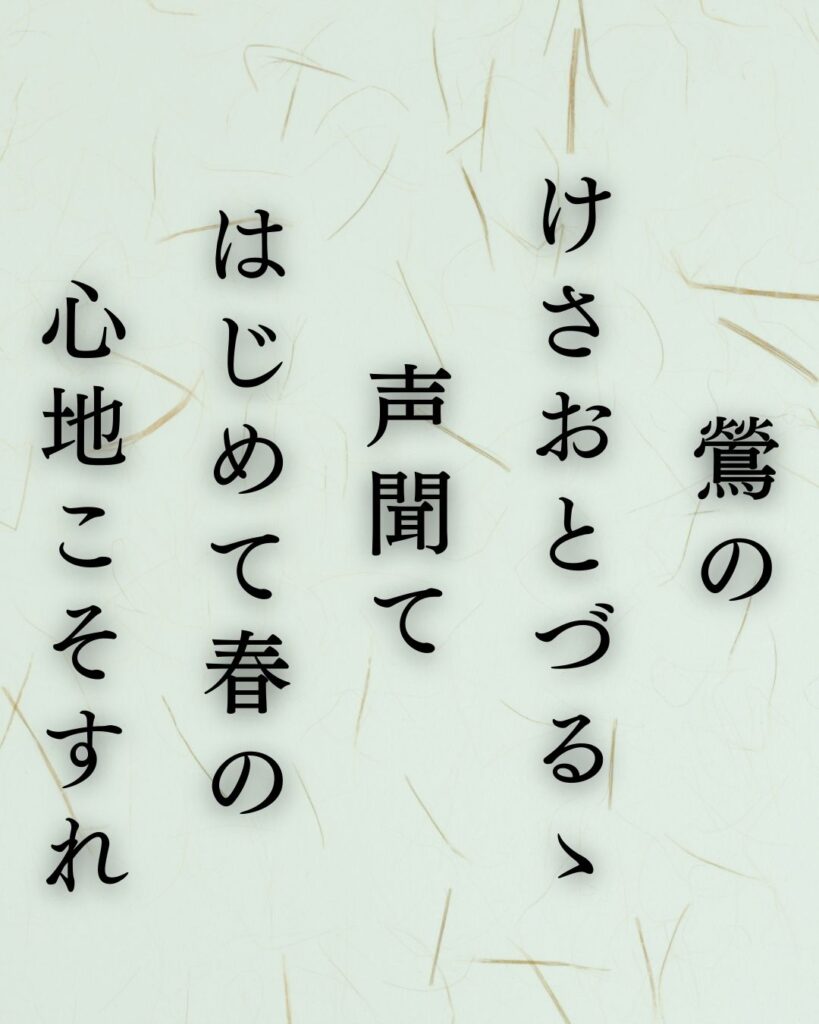

『鶯の けさおとづるゝ 声聞て はじめて春の 心地こそすれ』

鶯の けさおとづるゝ 声聞て はじめて春の 心地こそすれ

読み方:うぐいすの けさおとづるる こえききて はじめてはるの ここちこそすれ

句意:この短歌では、今朝初めて鶯の声を聞き、心から春が来たと感じた思いを詠んでいます。

この短歌は、日が暮れるからと帰ってしまった友への惜別の思いが詠まれています。

また友が去ったあとの梅林に月がのぼり、その美しさを分かち合えなかったことを惜しむ気持ちが伝わります。

「梅の林は月になりしを」という表現には、自然の静けさと心残りの情感がにじんでおり、一葉の繊細で情緒豊かな感受性が光る一首です。

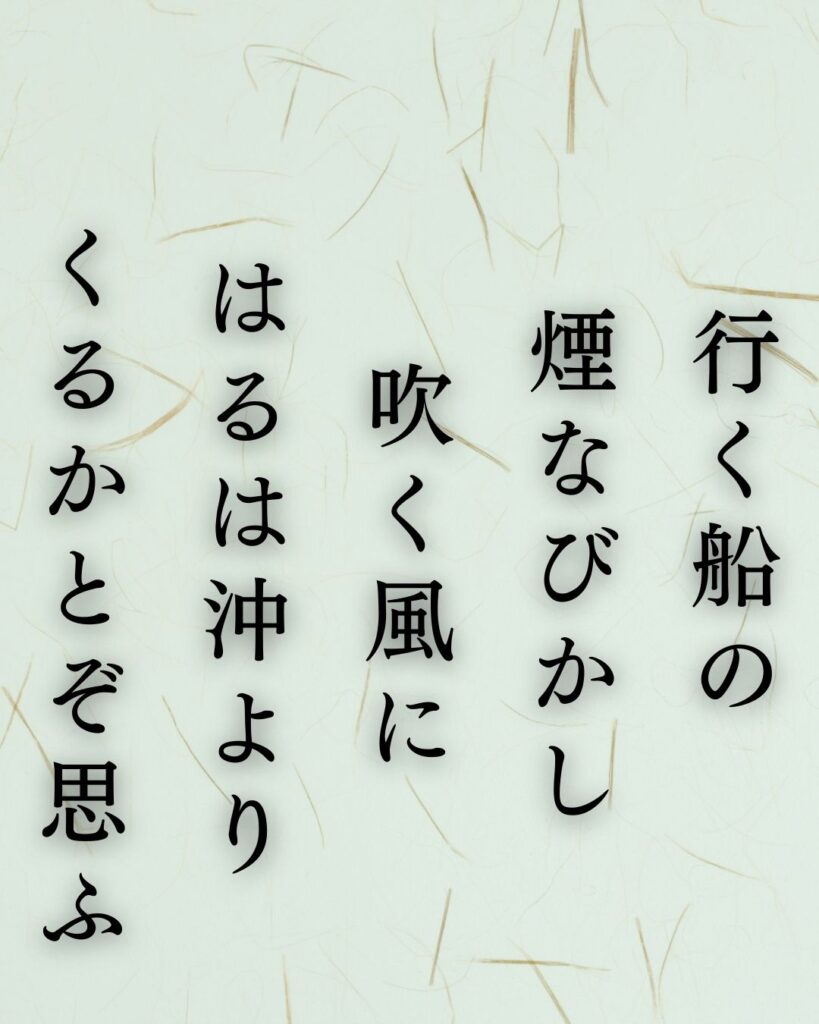

『行く船の 煙なびかし 吹く風に はるは沖より くるかとぞ思ふ』

行く船の 煙なびかし 吹く風に はるは沖より くるかとぞ思ふ

読み方:ゆくふねの けむりなびかし ふくかぜに はるはおきより くるかとぞおもう

句意:この短歌では、沖を行く船の煙が風になびくのを見て、春が海のかなたからやって来るのかと思ったと詠んでいます。

この短歌は、沖を行く船の煙が風にたなびく様子から、春の訪れを感じ取る作者の繊細な感受性が詠まれています。

また「春は沖よりくるかとぞ思ふ」とは、見えない季節の気配を自然の一場面から察する表現で、春のはじまりを予感する情景が詩的に広がります。

風・煙・海という動きのある要素に、静かな心の揺らぎが重なる一首です。

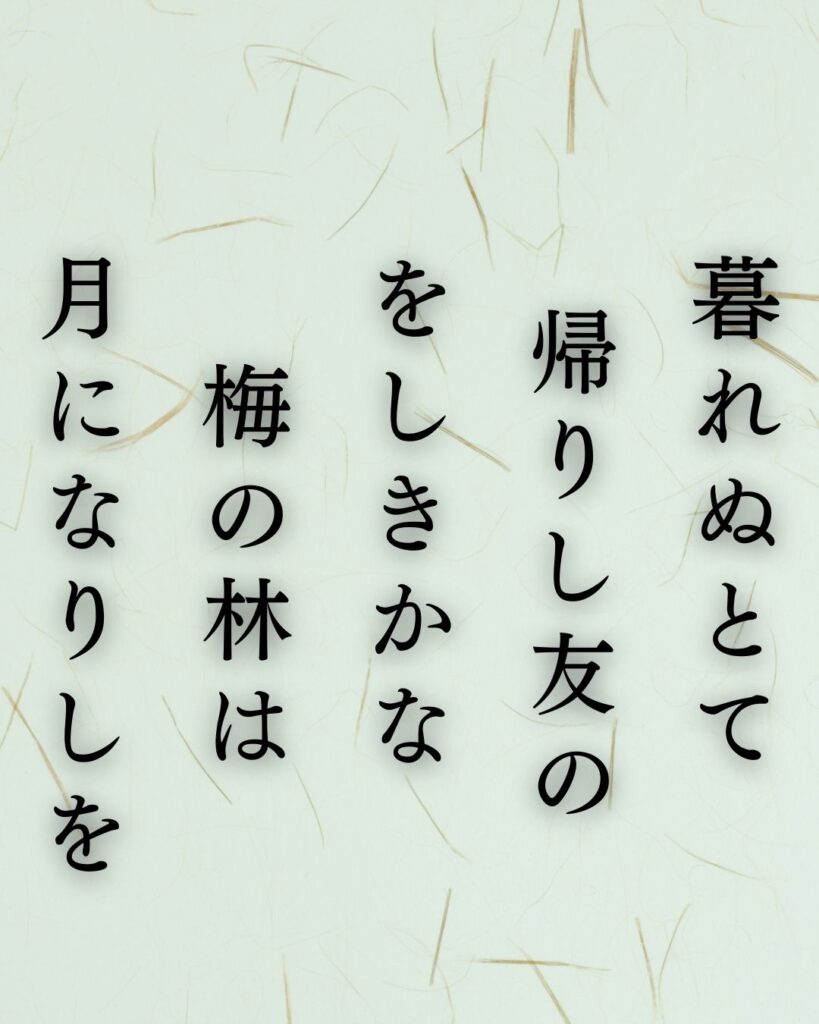

『暮れぬとて 帰りし友の をしきかな 梅の林は 月になりしを』

暮れぬとて 帰りし友の をしきかな 梅の林は 月になりしを

読み方:くれぬとて かえりしとも の をしきかな うめのはやしは つきになりしを

句意:この短歌では、日が暮れると言って帰った友が惜しまれ、梅の林には美しい月がのぼっていたと詠んでいます。

この短歌は、日が暮れるからと帰ってしまった友への惜別の思いが詠まれています。

また友が去ったあとの梅林に月がのぼり、その美しさを分かち合えなかったことを惜しむ気持ちが伝わります。

「梅の林は月になりしを」という表現には、自然の静けさと心残りの情感がにじんでおり、一葉の繊細で情緒豊かな感受性が光る一首です。

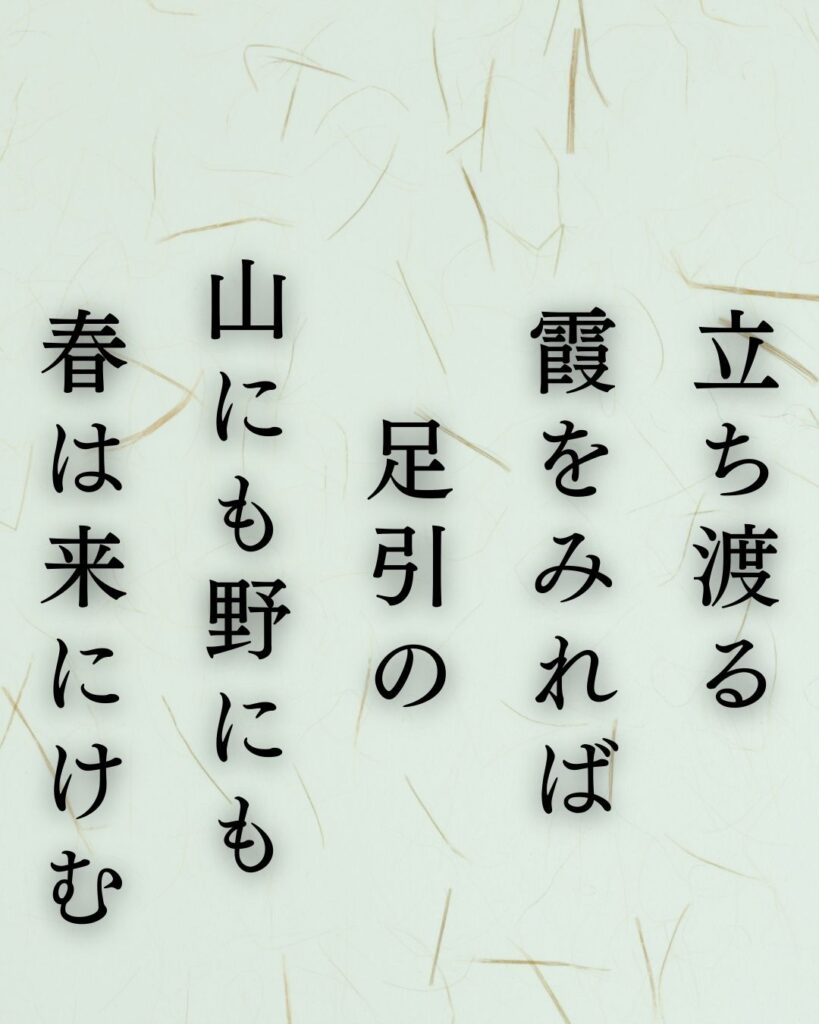

『立ち渡る 霞をみれば 足引の 山にも野にも 春は来にけむ』

立ち渡る 霞をみれば 足引の 山にも野にも 春は来にけむ

読み方:たちわたる かすみをみれば あしびきの やまにものにも はるはきにけん

句意:この短歌では、立ちのぼる春霞を見て、山にも野にも春がすでにやって来たのだと感じたと詠んでいます。

この短歌は、春霞がたなびく景色を見て、山にも野にも春が訪れたのだろうと思う作者の気づきが詠まれています。

また「足引の山」とは古語で「山」の枕詞であり、古典的な表現を踏まえつつも、一葉は自分の目で見て感じた春の到来の確かさを素直に詠んでいます。

自然の変化から季節の気配を感じ取るやさしいまなざしが光る、落ち着いた情感の一首です。

樋口一葉の春の短歌ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:次のうち、樋口一葉の代表的な作品はどれでしょう?

- 『たけくらべ』

- 『みだれ髪』

- 『赤光』

解答はまとめの最後にあります!

🌙 樋口一葉の短歌には、

夏の風景に寄り添う静かな感情がこめられています。

蛍の光、時鳥の声、梅雨の窓辺――日々の暮らしとともに映る5首を紹介。

代表作をわかりやすく解説しました。

樋口一葉の春の短歌5選まとめ

樋口一葉の春の短歌には、

昔の都や自然の風景を静かに見つめる

やさしいまなざしが込められています。

また季節のうつろいや人の気持ちを、

シンプルな言葉で美しく表現しているのが魅力です。

「樋口一葉の春の短歌5選 – 代表作をわかりやすく解説!」では、初心者の方にも楽しんでいただける内容で、短歌の魅力や奥深さに触れることができます。

春の訪れをそっと感じさせてくれる短歌ばかりなので、初心者の方にもきっと心に残るはずです。そして何度でも読み返して楽しんでみてくださいね。

クイズの答え:1.『たけくらべ』

※『たけくらべ』は、樋口一葉が明治時代に発表した代表作で、思春期の心の揺れや切ない恋心を繊細に描いた名作です。また『みだれ髪』は与謝野晶子、『赤光』は斎藤茂吉の作品です♪