正岡子規の秋の俳句で

秋の訪れを感じてみませんか?

正岡子規は、

近代俳句の基礎を築いた俳人で、

日常の風景や身近な出来事を

俳句に取り入れました。

本記事では、初心者でも楽しめる正岡子規の秋の俳句を5つ厳選してわかりやすく解説します。

初心者でも楽しめるように、句の情景や魅力をやさしく紹介します。

▶前回の記事はこちらから!

夏を詠んだ正岡子規の句も、季節の息づかいが感じられます。

ぜひ「正岡子規の夏の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」もあわせてご覧いただき、子規の四季を通じた魅力を味わってみてください。

秋を詠んだ正岡子規とは?

近代俳句の基礎を築いた俳人で、

写実を重んじ、日常の光景を

そのまま生き生きと表現したことで知られます。

秋を詠んだ句では、

柿や鶏頭、秋の海や鐘の音と

いった身近な題材を使い、

季節の深まりを素直に描き出しました。

また子規の俳句は、難しい技巧よりも素朴でわかりやすい表現が特徴で、初心者でも親しみやすいのが魅力です。

そのため、秋の句からは自然の美しさと人の生活感が同時に伝わってきます。

彼の生涯や代表作について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。また俳句の背景を知ることで、より味わい深く楽しめます。

正岡子規の秋の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

『風呂敷を ほどけば柿の ころげけり』

風呂敷を ほどけば柿の ころげけり

読み方:ふろしきを ほどけばかきの ころげけり

季語:柿(かき)

句意:この句では、風呂敷を解いた途端に柿が転がり出る日常の一場面を、秋らしい実りの風情として詠んでいます。

つまりこの俳句は、風呂敷をほどいた拍子に柿の実が転がり出る瞬間を描いています。

また一見何気ない場面ですが、そこに秋の実りの豊かさと庶民的な温かさがにじみ出ています。

子規は日常生活の一瞬を切り取り、素朴な情景を俳句に昇華させたことで、秋の季節感を鮮やかに伝えています。

『夕陽に 馬洗ひけり 秋の海』

夕陽に 馬洗ひけり 秋の海

読み方:せきように うまあらいけり あきのうみ

季語:秋の海(あきのうみ)

句意:この句では、夕陽の中で馬を洗う姿が静かな秋の海と調和し、穏やかな情景が詠まれています。

つまりこの俳句は、沈みゆく夕陽に照らされながら、馬を洗う光景を背景の秋の海と重ねて描いています。

そして労働の一場面でありながら、夕陽と海の取り合わせにより、静けさと温かみが際立つのが特徴です。

子規は日常の営みをとらえ、自然と生活が溶け合う詩情を鮮やかに表現しています。

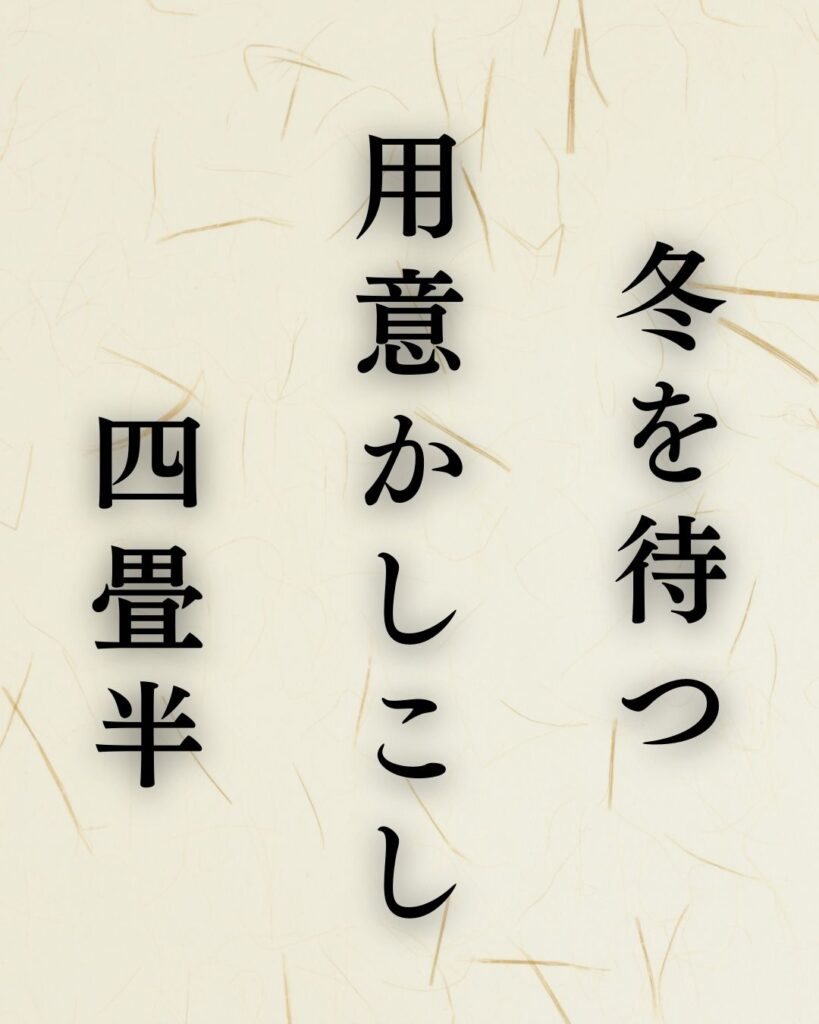

『冬を待つ 用意かしこし 四畳半』

冬を待つ 用意かしこし 四畳半

読み方:ふゆをまつ よういかしこし よじょうはん

季語:冬を待つ(ふゆをまつ)

句意:この句では、四畳半の部屋に冬を迎える準備が整えられ、その整然とした様子が生活感と季節感として詠まれています。

つまりこの俳句は、冬を待つ準備がきちんと整えられた四畳半の部屋の情景を描いています。

またささやかな空間に生活の知恵が凝縮され、簡素ながらも温かな暮らしが感じられるのが特徴です。

子規は日常の光景を通して、季節の訪れと人の営みの調和を鮮やかに表現しました。

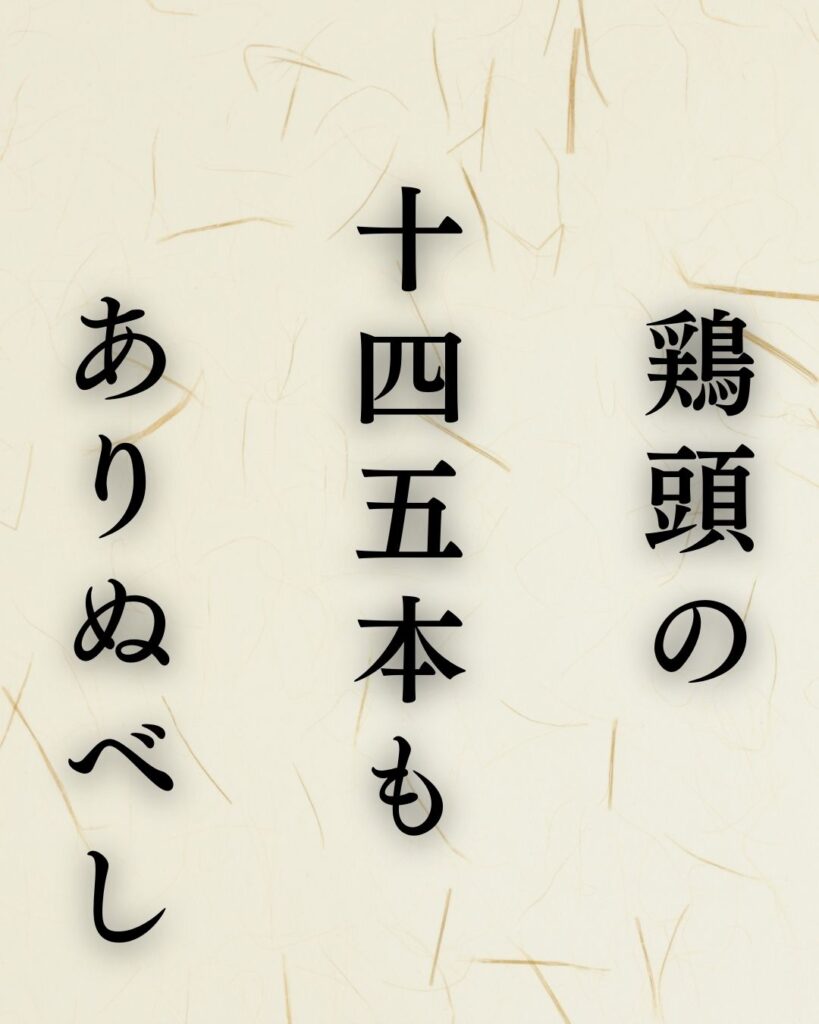

『鶏頭の 十四五本も ありぬべし』

鶏頭の 十四五本も ありぬべし

読み方:けいとうの じゅうしごほんも ありぬべし

季語:鶏頭(けいとう)

句意:この句では、庭や畑に鶏頭の花が十四五本ほど立ち並ぶ様子を、秋の豊かさと素朴さとして詠んでいます。

つまりこの俳句は、赤く燃えるように咲く鶏頭の花が十四五本ほど、まとまって立ち並ぶ光景を描いています。

また具体的な数を示すことで、身近な生活感とともに秋の実りの豊かさが伝わるのが特徴です。

子規はありふれた景色の中に、自然の力強さと温かさを見出し、そして秋の風情を鮮やかに表現しました。

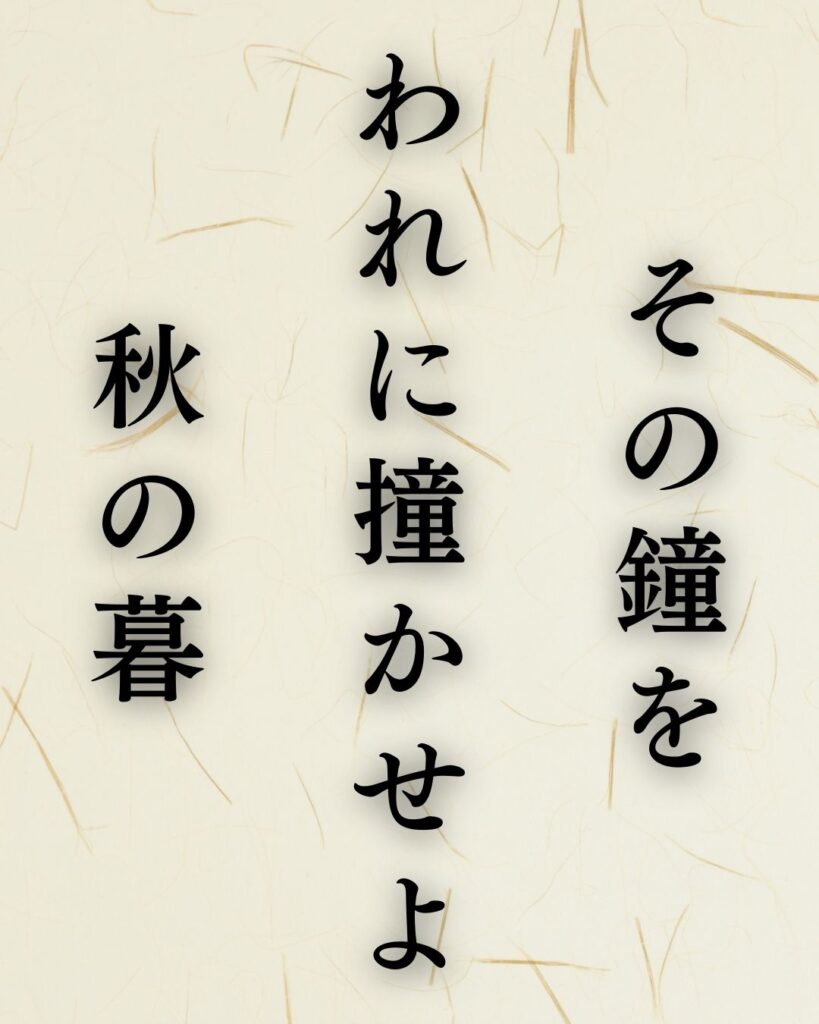

『その鐘を われに撞かせよ 秋の暮』

その鐘を われに撞かせよ 秋の暮

読み方:そのかねを われにつかせよ あきのくれ

季語:秋の暮(あきのくれ)

句意:この句では、秋の暮れに響く鐘を自分に撞かせてほしいという願いに、寂しさと余情が詠まれています。

つまりこの俳句は、秋の暮れに響く鐘の音を自ら撞きたいという心情を詠んでいます。

また鐘の響きは、秋特有の寂寥感や静けさを一層深める象徴です。子規は「われに撞かせよ」と願うことで、人生や心情を鐘の音に託す姿勢を鮮明にしました。

鐘の音と秋の夕暮れが重なり、深い余韻を伝える一句です。

正岡子規の秋の俳句ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:正岡子規は近代俳句の基礎を築いた俳人ですが、その代表的な理念はどれでしょうか?

- 空想的で幻想的に詠むこと

- 写実を重んじ、ありのままを表すこと

- 難解な言葉や古典的技巧を駆使すること

▶正岡子規が詠んだ秋の句では、赤蜻蛉や柿、汐の音など季節の情景が生き生きと描かれています。さらに代表作「雪残る」に込められた雄大な景色を知れば、子規の感性がより深く伝わるでしょう。

秋の俳句と名句解説を、ぜひあわせてご覧ください。

👉正岡子規の代表作「雪残る」に迫る!名句や人物像を徹底解説!

正岡子規の秋の俳句5選まとめ

正岡子規の秋の俳句では、

柿や鶏頭、秋の海や鐘の音といった

身近な題材を通じて、

季節の深まりを素直に表現しています。

また、子規ならではの

写実的でわかりやすい表現が魅力で、

そして自然と生活の調和を

鮮やかに描き出しています。

この記事「正岡子規の秋の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」では、子規の秋の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。

クイズの答え:2.写実を重んじ、ありのままを表すこと