正岡子規の秋の短歌で

秋の訪れを感じてみませんか?

秋の夜の月明かりや、

風にそよぐすすき、雨にけむる橋――。

正岡子規は、そんな秋の情景を

まっすぐな言葉で切り取りました。

本記事では、正岡子規の秋を詠んだ代表的な短歌を5つ厳選し、その魅力をわかりやすく解説します。

そして短歌を通して、子規が見つめた秋の世界を楽しんでみましょう。

▶秋の短歌とあわせて、夏を詠んだ子規の作品にも注目してみませんか?

自然のうつろいとともに、子規が見つめた夏の風景はどれも静かで奥深く、また心に残るものばかりです。

秋を詠んだ正岡子規とは?

正岡子規 – Wikipedia(まさおか しき)は、

明治時代に活躍した歌人・俳人で、

自然や日常をありのままに描く

写実の作風で知られています。

秋の短歌では、月の光、虫の声、

すすき野の風など、季節の細やかな変化を

繊細にとらえました。

また病床にあっても観察を欠かさず、澄んだ視線で情景と心情を結びつけた作品を多く残しました。

そして彼の秋の歌は、静かな中にも深い余韻があり、読む人の心にやさしく響きます。

正岡子規の秋の短歌5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

『秋の夜は 淋しさうたた まさりけり 水邊の荻の ともすりのこゑ』

秋の夜は 淋しさうたた まさりけり 水邊の荻の ともすりのこゑ

読み方:あきのよは さびしさうたた まさりけり みずべのおぎの ともすりのこえ

句意:この短歌では、秋の夜の淋しさが、荻のそばで聞こえる灯擦の虫の声によっていっそう深まっていくさまを詠んでいます。

秋の夜、ふと耳に届く荻のそばで鳴く虫「灯擦(ともすり)」の声。またその細くかすかな音が、夜の淋しさをいっそう強く感じさせます。

そして自然の音を通して感情が揺れ動く一瞬を、静かに切り取った一首です。

子規の短歌らしく、写実的でありながら、感情の余韻が深く残ります。さらに秋という季節の孤独感が、虫の声とともにやさしく広がります。

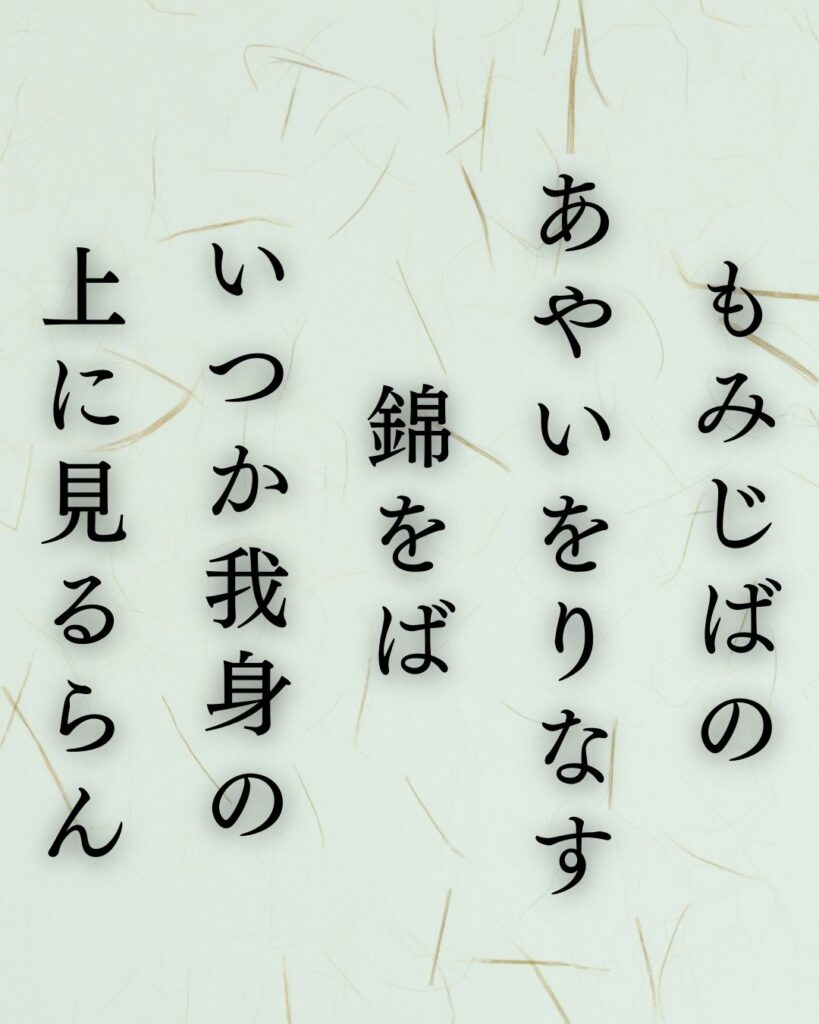

『もみじばの あやいをりなす 錦をば いつか我身の 上に見るらん』

もみじばの あやいをりなす 錦をば いつか我身の 上に見るらん

読み方:もみじばの あやいをりなす にしきをば いつかわがみの うえにみるらん

句意:この短歌では、美しい紅葉のような錦を、いつか自分の身にまとう日が来るのだろうかと、憧れを込めて詠んでいます。

色とりどりに織りなす紅葉の美しさを「錦」にたとえ、それを自らの身にまとう日がいつ来るのだろうか――と夢見る様子を描いています。

また自然の美に心を重ねながらも、現実には手が届かない憧れや遠さがにじむ歌です。

子規の病床生活や願望を思わせる背景も、読み手に静かな余韻を残します。

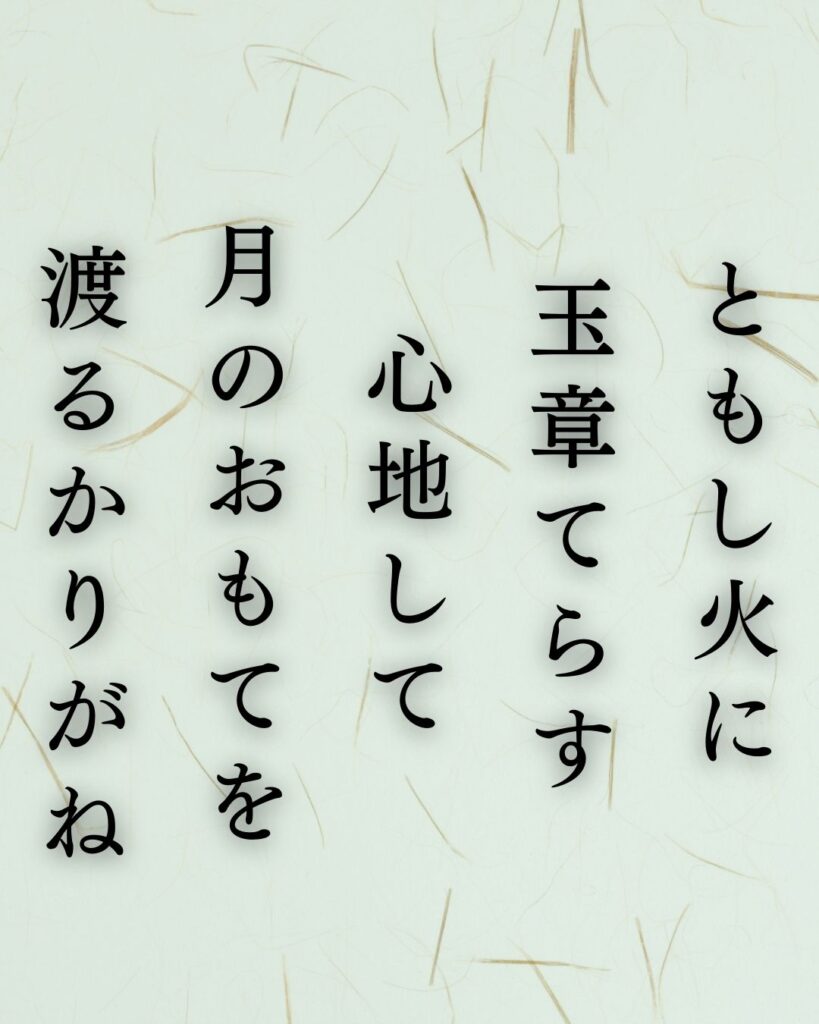

『ともし火に 玉章てらす 心地して 月のおもてを 渡るかりがね』

ともし火に 玉章てらす 心地して 月のおもてを 渡るかりがね

読み方:ともしびに たまづさてらす ここちして つきのおもてを わたるかりがね

句意:月夜に飛ぶ雁の姿を、月光で文を照らしているように感じた、旅情と想いが重なる幻想的な一首。

この短歌では、夜空を渡る雁の姿を見て、それがまるで文(たまづさ=手紙)を月明かりで照らしているように感じた情景を描いています。

また旅立ちや別れ、届かぬ思いを託したような幻想的な表現が印象的です。

月と雁という自然の中に、静かな祈りや人の想いを重ねる子規らしい繊細な感性がにじんでいます。

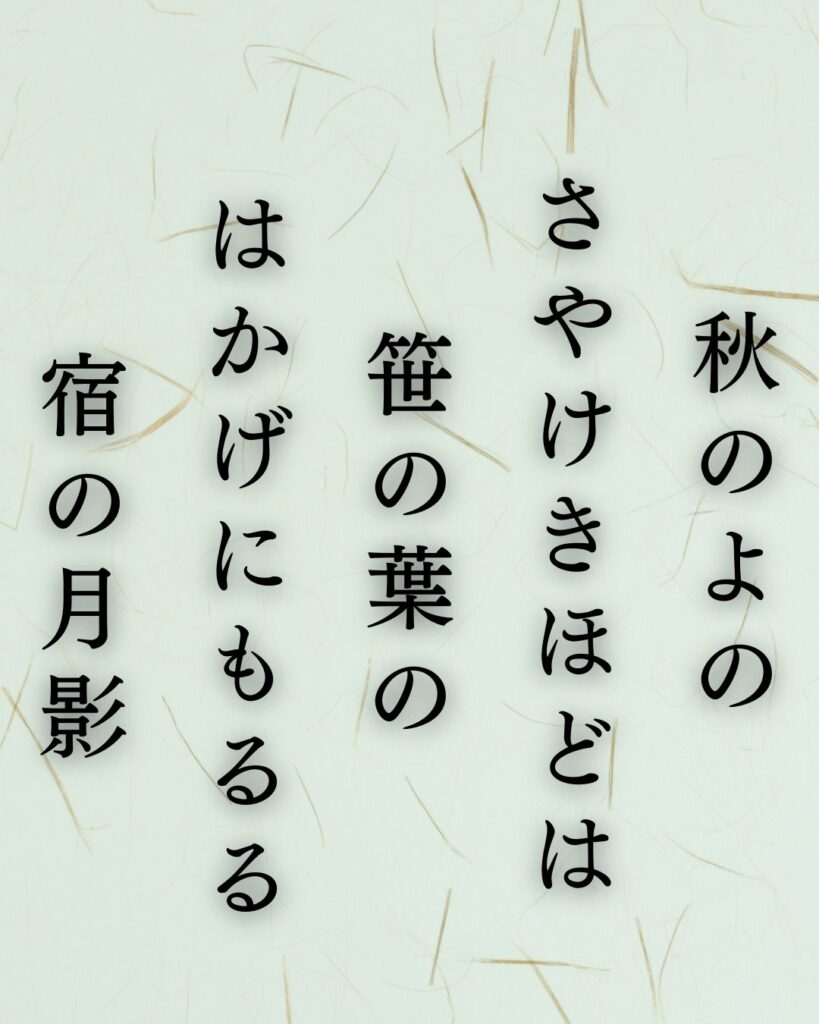

『秋のよの さやけきほどは 笹の葉の はかげにもるる 宿の月影』

秋のよの さやけきほどは 笹の葉の はかげにもるる 宿の月影

読み方:あきのよの さやけきほどは ささのはの はかげにもるる やどのつきかげ

句意:この短歌では、澄んだ秋の夜、月の光が笹の葉の影を通して宿にもれてきて、清らかな情景が広がっていくを詠んでいます。

澄みわたる秋の夜。月明かりが笹の葉の影を透かし、宿のあたりにもれてくる――。

この一首は、月の光と笹の葉という繊細な取り合わせの中に、秋夜の清らかさと静けさを感じさせる作品です。

写実の中に、情緒をにじませる子規らしい表現で、特に自然の透明感と詩的な余韻が印象的に伝わってきます。

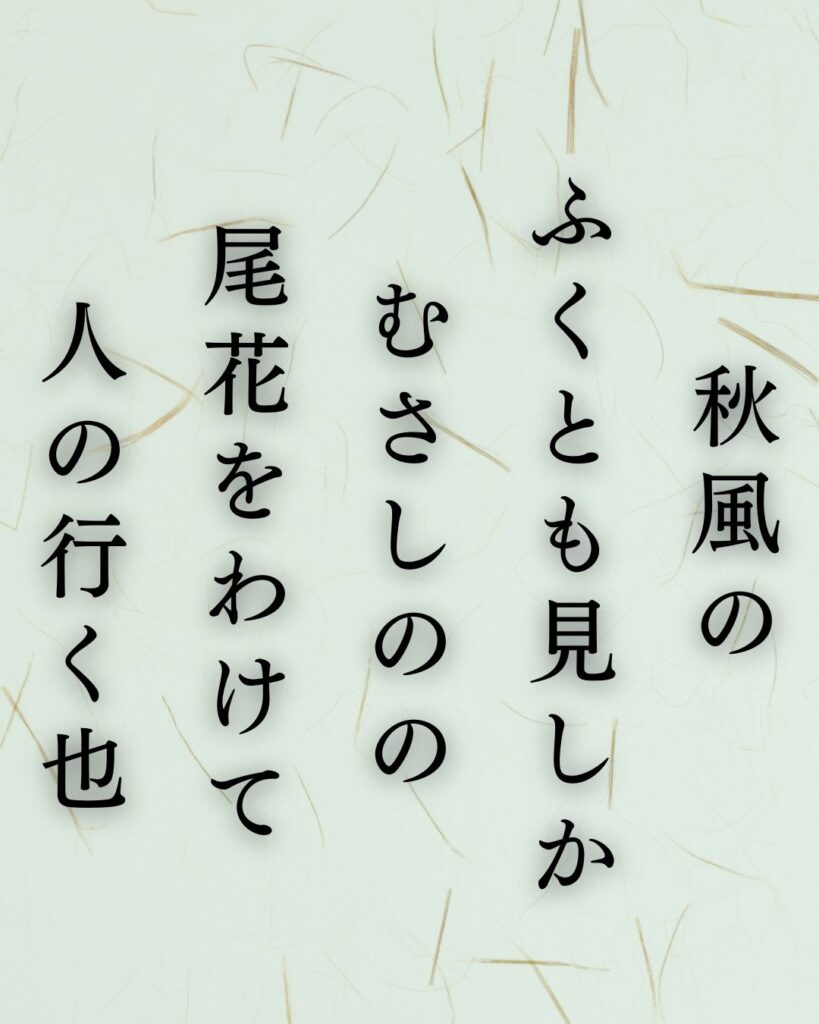

『秋風の ふくとも見しか むさしのの 尾花をわけて 人の行く也』

秋風の ふくとも見しか むさしのの 尾花をわけて 人の行く也

読み方:あきかぜの ふくともみしか むさしのの おばなをわけて ひとのゆくなり

句意:この短歌では、秋風が吹く武蔵野を、尾花をかき分けながら誰かが歩いていく。またその姿に風の気配と秋の静けさが感じられると詠んでいます。

秋の風が吹いたのだろうか。そして武蔵野の広がる草原で、尾花(すすき)をかき分けながら誰かが歩いていく。

そしてその静かな光景に、秋の深まりと、人生の道をゆく人の孤独や余情が重なって見える。

自然の一場面を写実的に描きながら、読み手の想像を誘う子規らしい一首です。

正岡子規の秋の短歌ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:正岡子規が大切にした作風で、自然や日常をありのままに描くことを何と呼ぶでしょう?

- 浪漫主義

- 写実主義

- 象徴主義

解答はまとめの最後にあります!

🌸春の光の中へ、もう一歩。

芽吹きの季節を詠んだ、

正岡子規の春の短歌もあわせてご紹介中です。

🖋️子規の世界をもっと身近に♪

正岡子規の有名な短歌を、

シンプルなイラストとともにやさしく解説しています。

👉 イラストでシンプルに楽しむ!正岡子規の有名な短歌5選 vol.1

正岡子規の秋の短歌5選まとめ

正岡子規の秋の短歌では、

たとえば月の光や虫の声、すすき野の風など、

季節の情景をそのまま切り取ったような

美しさがあります。

「正岡子規の秋の短歌5選 – 代表作をわかりやすく解説!」では、初心者の方にも楽しんでいただける内容で、短歌の魅力や奥深さに触れることができます。

子規の澄んだまなざしを感じてみてください。

クイズの答え:2.写実主義

※子規は、特に季節や身近な情景を飾らずに表現する「写実」の作風を大切にしました。また俳句や短歌においても、実際に見聞きした景色をそのまま詠むことで、読む人の心に自然な情景を届けました。