正岡子規の夏の短歌で

夏の訪れを感じてみませんか?

夏の風景を、ありのままに

すくい取るような表現で詠んだ正岡子規の短歌。

夕立、川辺、涼しさ――身近な夏の一場面が、

子規の言葉によって生き生きとよみがえります。

本記事では、正岡子規の夏を詠んだ代表的な短歌を5つ厳選し、その魅力をわかりやすく解説します。

短歌を通して、子規が見つめた夏の世界を楽しんでみましょう。

▶夏の短歌とあわせて、春を詠んだ子規の作品にも注目してみませんか?

自然のうつろいとともに、子規が見つめた春の風景はどれも静かで奥深く、また心に残るものばかりです。

夏を詠んだ正岡子規とは?

正岡子規 – Wikipedia(まさおか しき)は、

明治時代に活躍した歌人・俳人で、

「写生」を大切にした表現が特徴です。

夏の短歌では、夕立や川の風景、涼しさなど、

季節の一瞬をありのままに描き出しました。

そして自然を見つめるまなざしがやさしく、読む人の心に静かに響く短歌が多く残されています。

正岡子規の夏の短歌5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

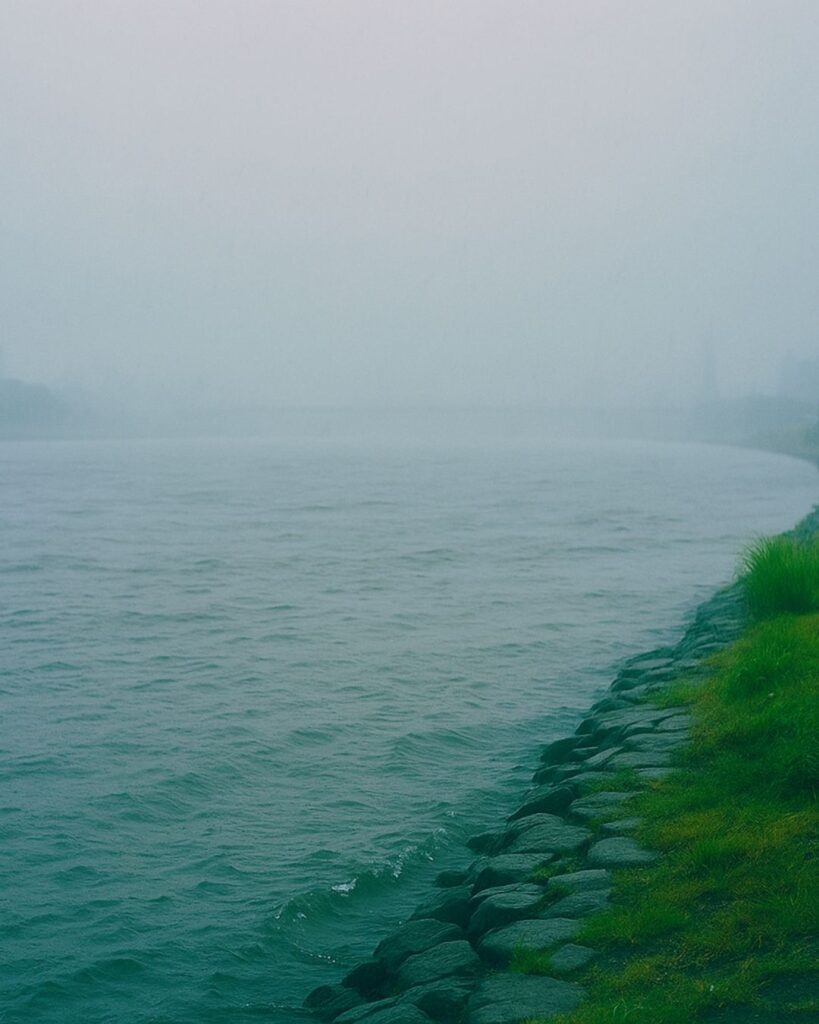

『五月雨に 四方のながめも なかりけり 堤をゆする 隅田の川波』

五月雨に 四方のながめも なかりけり 堤をゆする 隅田の川波

読み方:さみだれに よものながめも なかりけり つつみをゆする すみだのかわなみ

句意:この短歌では、五月雨のため景色は見えず、堤を揺らす隅田川の波だけが印象的に感じられると詠んでいます。

この短歌は、五月雨が降りしきるなか、四方の景色がすべてかすんで見えなくなり、また川の波が堤を揺らす音だけが、際立って感じられる情景が描かれています。

目に見える風景ではなく、音や動きで自然の力をとらえた子規らしい写生的な一首。そして外界と自身の感覚が響き合う、梅雨のしっとりとした表現です。

『夏の日の 旅行く人の 影たえて 那須野の原に 夕立のふる』

夏の日の 旅行く人の 影たえて 那須野の原に 夕立のふる

読み方:なつのひの たびゆくひとの かげたえて なすののはらに ゆうだちのふる

句意:夏の旅人の姿が那須野原で消えたかと思うと、そこに夕立が静かに降りはじめた、と詠んでいます。

この短歌では、夏の広大な那須野原を旅していた人の姿がふと見えなくなり、そこへ夕立が降りはじめるという、静けさと動きを対比させた情景が描かれています。

「影たえて」によって、旅人の姿が一瞬で消えるような劇的な間が生まれ、自然の力と人のはかなさが共鳴する印象的な一首。また子規の写生的感覚が際立っています。

『浅からぬ 根さしも見する 深緑 思ましなの 池のあやめは』

浅からぬ 根さしも見する 深緑 思ましなの 池のあやめは

読み方:あさからぬ ねさしもみする ふかみどり おもわしなの いけのあやめは

句意:池に咲くあやめは、浅くない根を張っているように見えて、しみじみと思わされた、と詠んでいます。

この短歌では、池に咲くあやめの深く濃い緑が、浅くはないしっかりとした根を張っているように見えるという情景を詠んでいます。

また「思ましな(=思わしな)」は「しみじみと思われる」の意味です。

単に見た目の美しさだけでなく、内に秘めた力強さや生命力を感じさせる観察眼が子規らしく表れています。そして静かで深みのある一首です。

『こぎもせで 帆をふく風に 舟人の 水掬びつつ 夕涼かな』

こぎもせで 帆をふく風に 舟人の 水掬びつつ 夕涼かな

読み方:こぎもせで ほをふくかぜに ふなびとの みずむすびつつ ゆうすずみかな

句意:舟を漕がずに帆に風を受け、水を掬いながら舟人が夕涼みしている情景を詠んでいます。

この短歌では、舟を漕がず、風まかせに帆をはらませた舟が川を進み、舟人は水を手で掬いながら夕涼みを楽しんでいるという、夏の川辺ののどかな情景が描かれています。

また自然と調和した静かな動きが、まるで時間の流れまでゆるやかに感じさせます。

子規らしい写生的表現と、夏の涼やかな感覚が見事に融合した一首です。

『夕立の 雨にけぶりて 近江かた 瀬田の長橋 虹とこそ見れ』

夕立の 雨にけぶりて 近江かた 瀬田の長橋 虹とこそ見れ

読み方:ゆうだちの あめにけぶりて おうみかた せたのながはし にじとこそみれ

句意:夕立の雨にけむる中、近江の瀬田の長橋が虹のように見えた、と詠んでいます。

この短歌では、夕立の雨でけぶる近江の空に、瀬田の長橋がかすみながら現れ、その姿がまるで虹のように見えたという、幻想的で詩的な情景が描かれています。

そして、歴史的にも名高い「瀬田の長橋」が自然現象の中で虹と重ねられ、視覚的な美しさと感動が一体となった一首です。

子規の写実と想像が調和した、鮮やかな夏の風景詩です。

正岡子規の夏の短歌ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:子規が詠んだ次の短歌において、「隅田の川波」とありますが、この情景にもっとも近い季節の特徴はどれでしょうか?

- 梅雨の雨に煙る初夏の風景

- 秋の澄みきった夜の川辺

- 冬の朝に凍る静かな水面

解答はまとめの最後にあります!

🍂秋の歌心にふれてみませんか?

正岡子規の秋の短歌から、季節のうつろいや

心情の機微を味わえる名作を厳選してご紹介しています。

🖋️子規の世界をもっと身近に♪

正岡子規の有名な短歌を、

シンプルなイラストとともにやさしく解説しています。

👉 イラストでシンプルに楽しむ!正岡子規の有名な短歌5選 vol.1

正岡子規の夏の短歌5選まとめ

正岡子規の夏の短歌は、

ただ暑さを詠むのではなく、夕立や川の風、舟人の姿など、

身近な季節の一瞬を丁寧に描いています。

そして、ことばは素朴でも情景が鮮やかに浮かびます。

また、自然と人の営みが静かに響き合うのも魅力です。

「正岡子規の夏の短歌5選 – 代表作をわかりやすく解説!」では、初心者の方にも楽しんでいただける内容で、短歌の魅力や奥深さに触れることができます。

クイズの答え:1.梅雨の雨に煙る初夏の風景