松尾芭蕉の夏の俳句で、

自然のうつろいを感じてみませんか?

力強く立ちのぼる雲、川の流れ、蝉の声――

また旅の中で出会った風景が、やさしく、

そしてときに鋭く心に残ります。

本記事では、初心者でも楽しめる松尾芭蕉の夏の俳句を5つ厳選してわりやすく解説します。

夏という季節の奥行きと、芭蕉のまなざしにふれてみてください。

▶前回の記事はこちらから!

松尾芭蕉が詠んだ春の名句を5つ紹介します。

梅の香に包まれた山路や、蛙の水音、春を惜しむ鳥や魚の姿まで——。

素朴な言葉で描かれる自然の美しさと、季節の移ろいを感じてみてください。

夏を詠んだ松尾芭蕉とは?

松尾芭蕉 – Wikipedia(まつお ばしょう)は、

旅をしながら出会った夏の風景を

多くの俳句に残しました。

また強い日差しや川の流れ、蝉の声など、

自然の中にある力強さと静けさを見つめ、

詩のように表現したのが特徴です。

そして暑さの中にもどこか涼しさを感じさせる句が多く、読む人の心にやさしく響きます。

彼の生涯や代表作について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。また俳句の背景を知ることで、より味わい深く楽しめます。

松尾芭蕉の夏の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

『五月雨を 集めてはやし 最上川』

五月雨を 集めてはやし 最上川

読み方:さみだれを あつめてはやし もがみがわ

季語:五月雨

句意:この句では、五月雨が最上川に集まり、川の流れが勢いよく速くなっている様子が詠まれています。

つまりこの句は、梅雨時の雨が一気に最上川へと流れ込み、その勢いが川を激しく速めている様子を描いた一句です。

「五月雨を 集めて」という表現に、自然の圧倒的な力と流動感が込められ、「はやし」という動詞が、音と速度を同時に伝える巧みな描写となっています。

芭蕉が実際に旅した最上川の景に対する、一種の畏敬と感動がにじむ一句です。

▶ この一句の背景にある旅の実感、そして芭蕉が最上川に見たものとは?

奥の細道の名場面を軸に、松尾芭蕉の人物像や「五月雨を」の句を徹底解説した記事もぜひご覧ください。

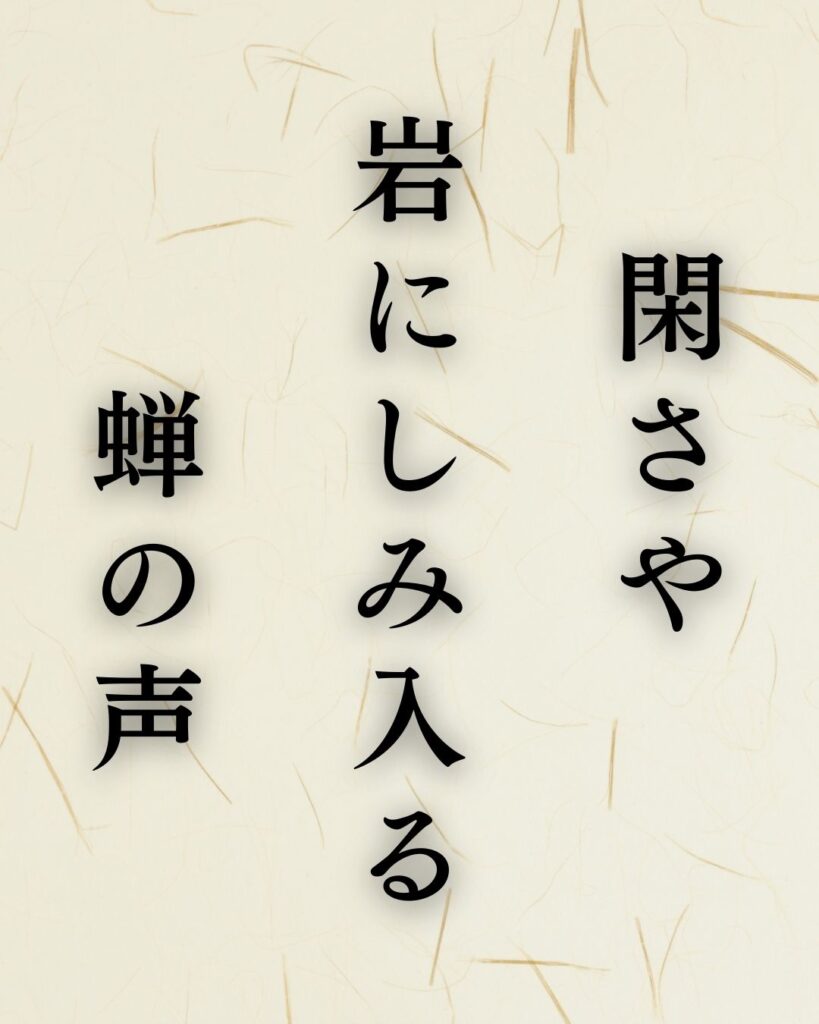

『閑さや 岩にしみ入る 蝉の声』

閑さや 岩にしみ入る 蝉の声

読み方:しずかさや いわにしみいる せみのこえ

季語:蝉

句意:この句では、山の静けさの中で、蝉の声が岩に染み入るように静かに響いている様子が詠まれています。

つまりこの句は、山奥の静寂の中に、蝉の鳴き声が岩に染み入るように響いている情景を描いたものです。

冒頭の「閑さや」が空間の広がりと無音の重さを際立たせ、「岩にしみ入る」という表現が、音の深さと持続性を詩的に描き出す芭蕉ならではの感性を伝えています。

自然と一体になるような静謐な感覚が、読み手に深い余韻を残します。

『夏草や 兵どもが 夢の跡』

夏草や 兵どもが 夢の跡

読み方:なつくさや つわものどもが ゆめのあと

季語:夏草

句意:この句では、かつての戦の場に、いまは夏草だけが茂っている様子が詠まれています。

この句は、かつて戦いの舞台となった場所に、いまはただ夏草が茂るばかりという情景を描いています。

また「兵どもが夢の跡」という表現に、武士たちの栄華や命がはかなく消えていった無常観がにじみます。

「夏草や」という切り出しが、静けさと自然の圧倒的な存在感を際立たせる効果を持ち、芭蕉の旅と人生観が凝縮された一句です。

▶ この一句の背後にある芭蕉のまなざしと、平泉で感じた無常の思いとは?

松尾芭蕉の人物像や代表作としての深みを、句ごとに掘り下げた特集はこちらからご覧ください。

『暑き日を 海にいれたり 最上川』

暑き日を 海にいれたり 最上川

読み方:あつきひを うみにいれたり もがみがわ

季語:暑き日

句意:この句では、暑ささえも最上川の流れが海に運び込むように感じられる様子が詠まれています。

この句は、照りつける暑さの中、最上川が流れを加速させながら海へ注ぎ込む情景を描いています。

「暑き日を 海にいれたり」という大胆な表現では、川の流れが暑ささえも飲み込んでしまうような清涼感と動きを感じさせます。

「最上川」という固有名が句全体に旅の実感とスケール感を与え、また自然の雄大さと芭蕉の感動がひとつになった一句です。

『雲の峰 いくつ崩れて 月の山』

雲の峰 いくつ崩れて 月の山

読み方:くものみね いくつくずれて つきのやま

季語:雲の峰

句意:この句では、夏の雲がいくつも崩れ、やがて月が昇る山の上にその変化が重なっている様子が詠まれています。

この句は、夏空に立ち上る入道雲(積乱雲)がいくつも崩れながら、やがて山の端に月が顔をのぞかせる情景を描いています。

また「雲の峰」という迫力ある季語と、「いくつ崩れて」という連続的な変化が、自然の移ろいと時間の流れを表現しています。

「月の山」という終止が、夜の訪れとともに生まれる静けさと余韻を見事に伝える一句です。

松尾芭蕉のちょっとむずかしいクイズ

クイズ:次のうち、松尾芭蕉の弟子ではない人物は誰でしょう?

- 各務支考

- 向井去来

- 与謝蕪村

▶夏だけでなく、松尾芭蕉が詠んだ秋の俳句もお楽しみください。季節ごとの俳句の移り変わりを感じることで、より一層俳句の世界が広がります。

松尾芭蕉の夏の俳句5選まとめ

松尾芭蕉の夏の俳句は、

旅の中で出会った自然の風景や

また季節の力強さが深く息づいています。

そして奥の細道を背景にした句も多く、

静けさや流れゆく時間を感じさせる表現が魅力です。

この記事「松尾芭蕉の夏の俳句5選-代表作をわかりやすく解説」では、芭蕉の夏の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。

今回紹介した5つの句を通して、夏の魅力を感じてみませんか?

クイズの答え:3.与謝蕪村

※与謝蕪村は芭蕉の死後に活躍した俳人で、芭蕉に強く影響を受けましたが、直接の弟子ではありません。