長塚節の春の短歌で

春の訪れを感じてみませんか?

素朴な言葉の中に、自然や日々の暮らしを

あたたかく描いた長塚節の短歌。

とくに春の作品には、芽吹きややわらかな光を

見つめるやさしいまなざしが感じられます。

本記事では、長塚節の春を詠んだ代表的な短歌を5つ厳選し、その魅力をわかりやすく解説します。

静かな感動と、どこか懐かしい風景を、ぜひ一緒に味わってみてください。

長塚節とは?

長塚節 – Wikipedia(ながつか たかし)は、

明治・大正期に活躍した歌人・小説家です。

また農村を舞台に、自然や日常の風景を

丁寧に描いた作風が特徴で、

写実的な短歌に高い評価があります。

そして代表作に小説『土』や、

多くの叙情的な短歌があります。

- 正岡子規との出会い

- アララギをめぐる確執

- 『土』執筆

正岡子規との出会い

節は病を得て上京後、

正岡子規の門に入りました。

また子規の指導のもと、

写生を重視した短歌を学び、

「根岸短歌会」に参加しました。

そこで同門の伊藤左千夫らと交流を深め、そして歌人としての方向性と基盤を確立していきました。

🌿 正岡子規の短歌も、あわせて味わってみませんか?

長塚節に大きな影響を与えた師・正岡子規の短歌を、イラストとともにわかりやすく紹介しています。また写生を大切にした言葉の魅力や、子規の眼差しを感じたい方は、こちらもぜひご覧ください。

アララギをめぐる確執

『アララギ』創刊後、

長塚節は伊藤左千夫との

表現観の違いから対立を深めました。

また節は作歌において写実性と

個人の感情を大切にしたのに対し、

派の内規にとらわれすぎる風潮に反発。

そして、彼は次第に歌壇から距離を

置くようになります。

『土』執筆

病床に伏しながらも、節は農民の暮らしを

描いた小説『土』- Wikipediaを執筆しました。

農村の現実を淡々と描いたこの作品では、

明治後期の自然主義文学の代表作とされ、

短歌とは異なる形で彼の観察眼と

表現力が高く評価されています。

長塚節の春の短歌5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

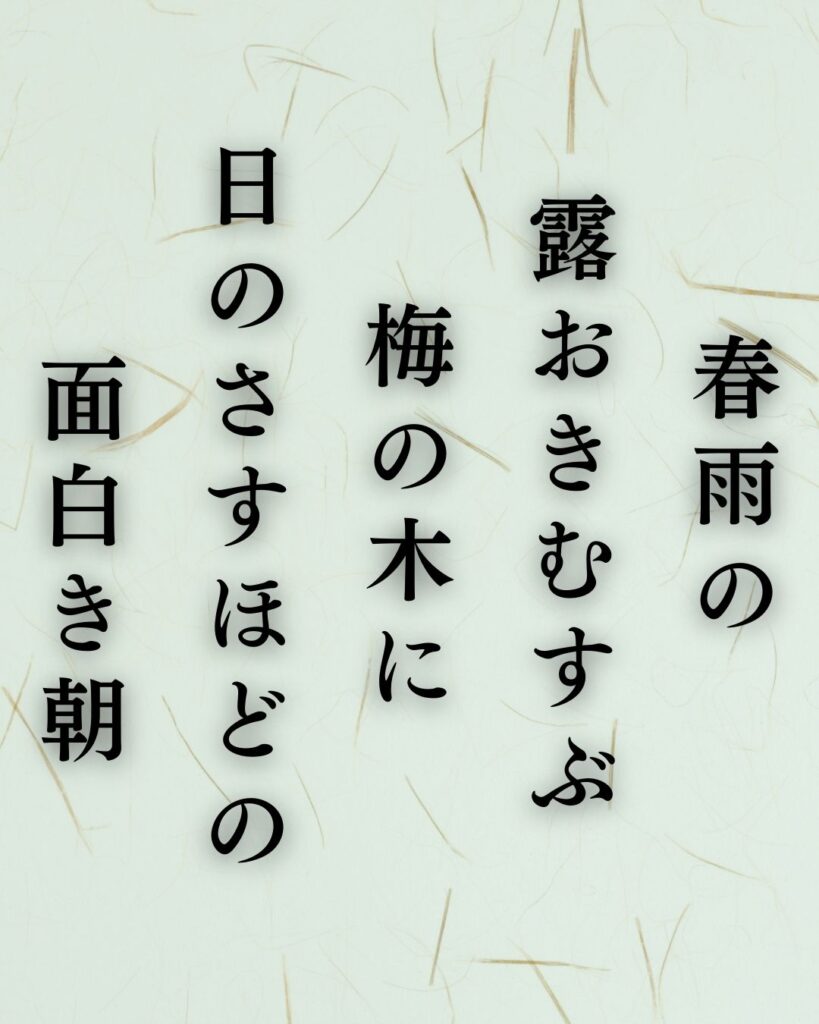

『春雨の 露おきむすぶ 梅の木に 日のさすほどの 面白き朝』

春雨の 露おきむすぶ 梅の木に 日のさすほどの 面白き朝

読み方:はるさめの つゆおきむすぶ うめのきに ひのさすほどの おもしろきあさ

句意:春雨のあと、露が結ばれた梅の木に日が差し、美しさに心和んだ朝の情景を詠んでいます。

この短歌では、春雨が降ったあとの梅の木に、朝の日差しが差し込み、露がきらめくという、何気ないけれど心弾むような朝の情景が描かれています。

また「露おきむすぶ」は、葉や枝先に小さな雫が結ばれている様子。

自然の繊細な変化に気づける静かな喜びが、端的でやさしい言葉で表現された、節らしい素朴で豊かな一首です。

『ガラス戸の 中にうち臥す 君のために 草萌え出づる 春を喜ぶ』

ガラス戸の 中にうち臥す 君のために 草萌え出づる 春を喜ぶ

読み方:がらすどの なかにうちふす きみのために くさもえいづる はるをよろこぶ

句意:この短歌は、病床にいる君のために草が芽吹く春を、作者が静かに喜ぶ気持ちを詠んでいます。

この短歌では、病床に伏す「君」のために、外では草が芽吹き、春が静かに訪れていることを喜ぶ気持ちが詠まれています。

また「ガラス戸の中」という表現により、外の世界との距離がさりげなく描かれ、そこにいる君を想う優しさと切なさがにじみます。

自分の喜びではなく、君のために春を祝うという無私の情感が、節らしい静かな感受性で表現された一首です。

🌱 同じ師に学びながら、異なる春を詠んだふたり。

長塚節と伊藤左千夫は、ともに正岡子規に学んだ弟子同士。しかし、節が静かな観察と感情の余韻を重んじたのに対し、左千夫はより写実的で力強い表現を選びました。

ふたりの春の歌を比べてみたい方は、こちらもぜひどうぞ。

『若草の はつかに萌ゆる 庭に來て 雀あさりて 隣へ飛びぬ』

若草の はつかに萌ゆる 庭に來て 雀あさりて 隣へ飛びぬ

読み方:わかくさの はつかにもゆる にわにきて すずめあさりて となりへとびぬ

句意:かすかに芽吹いた若草の庭に雀が来て餌をついばみ、すぐ隣の家へと飛び去った情景を詠んでいます。

この短歌では、若草がかすかに萌えはじめた庭に、朝の雀がやってきて餌をあさり、やがて隣家へと飛び去っていくという、春の始まりの日常の一場面が描かれています。

また草の芽生えの繊細さと雀の素早い動きが対照的で、命の小さな営みを見つめる節の静かな眼差しが感じられます。

飾り気のない写生風の一首ながら、春の気配がやわらかく広がります。

『庭の隅に 蒔きたる桃の 芽をふきて 三とせになりて 乏しく咲きぬ』

庭の隅に 蒔きたる桃の 芽をふきて 三とせになりて 乏しく咲きぬ

読み方:にわのすみに まきたるももの めをふきて みとせになりて とぼしくさきぬ

句意:庭に蒔いた桃が三年たち、芽吹いてようやく花をつけたが、咲いたのはほんのわずかだった。

この短歌では、庭の片隅に蒔いた桃の種が三年かけて芽吹き、ようやく咲いたものの、花はわずかだったという情景が詠まれています。

また「乏しく咲きぬ」という表現には、期待通りには咲かなかった寂しさと、それでも咲いたことへのささやかな喜びがにじみます。

自然へのまなざしと、また静かに時をかけて見守る心が感じられる、節らしい誠実な一首です。

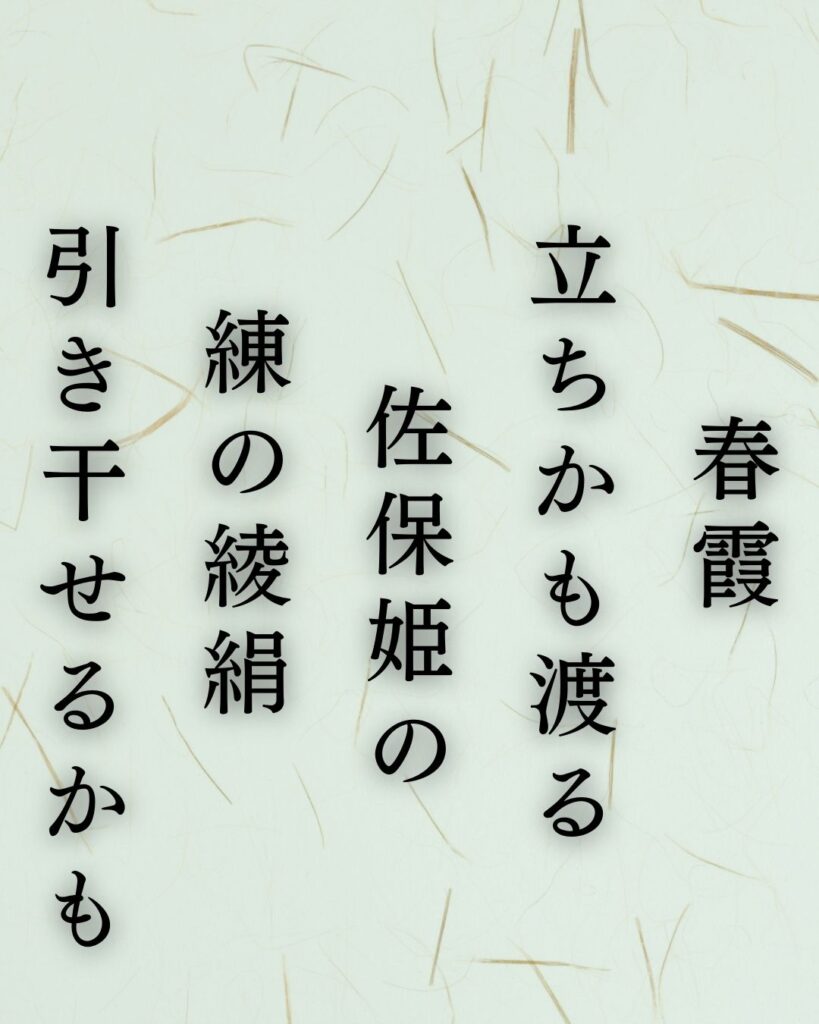

『春霞 立ちかも渡る 佐保姫の 練の綾絹 引き干せるかも』

春霞 立ちかも渡る 佐保姫の 練の綾絹 引き干せるかも

読み方:はるがすみ たちかもわたる さおひめの ねりのあやぎぬ ひきほせるかも

句意:春霞が空を渡るさまを、佐保姫が綾絹を広げて干しているかのように美しく詠んでいます。

この短歌では、春霞が立ちのぼり空を渡っていく様子を、春の女神「佐保姫」が練り上げた綾絹(あやぎぬ)を広げて干しているかのように重ねて表現しています。

また自然現象と神話的想像が融合し、視覚的で幻想的な美しさが生まれています。

長塚節の古典的な感性と、静かな情緒が溶け合った一首で、また言葉に豊かな余韻が残ります。

長塚節の春の短歌ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:長塚節の代表作として知られる小説はどれでしょう?

- 『破戒』

- 『土』

- 『雁』

解答はまとめの最後にあります!

🌿 長塚節が詠んだ夏の短歌には、蛍や時鳥、

蝉の声といった自然の響きが生き生きと刻まれています。

雨上がりの若葉や涼やかな水の音――その情景を映した代表作5首を、わかりやすく解説しました。節のまなざしから、夏の風を感じてみませんか?

長塚節の春の短歌5選まとめ

長塚節の春の短歌は、

自然の移ろいや日常のひとこまを、

やさしいまなざしで描いています。

そして、どの歌にも静かな感動があります。

また、ことばは素朴でも情景が

ありありと浮かぶのも魅力です。

だからこそ、読む人の心にそっと寄り添うのです。

「長塚節の春の短歌5選-代表作をわかりやすく解説!」では、初心者の方にも楽しんでいただける内容で、短歌の魅力や奥深さに触れることができます。

この機会に、節の春の世界をじっくり味わってみてください。

クイズの答え:2.『土』

※『土』は、長塚節が病床で執筆した自然主義文学の代表作です。農民の暮らしを淡々と描き、またその写実的な視点が高く評価されました。