内藤丈草の春の俳句で

春の訪れを感じてみませんか?

ひとり静かに春を見つめた俳人・内藤丈草。

その句には、にぎやかさではなく

心の奥に届く静けさがあります。

本記事では、初心者でも楽しめる内藤丈草の春の俳句を5つ厳選してわかりやすく解説します。

言葉で感じる春の美しさを、一緒に味わいましょう!

内藤丈草の人物像を解説

芭蕉十哲-内藤丈草とは?

内藤丈草 – Wikipedia(ないとう じょうそう)は、

「蕉門十哲 – Wikipedia」(しょうもんじってつ)の中でも

世俗を離れた静かな暮らしを好み、

精神性の高い俳句を詠んだことで評価されています。

芭蕉の教えを受けながらも、独自の静謐な作風を貫いた孤高の俳人です。

内藤丈草の俳句の背景には、師である松尾芭蕉の影響が色濃く表れています。また松尾芭蕉の人物像についてはこちらの記事をご覧ください。

春を詠んだ内藤丈草とは?

内藤丈草の春の俳句は、華やかさよりも

ひそやかな情感や自然との対話を大切にしています。

特に朧月や春雨など、静けさの中にある美しさを丁寧に詠み、読む人の心にそっと寄り添うような余韻を残します。

▶内藤丈草の春の俳句には、師・松尾芭蕉の精神が深く息づいています。また丈草の静けさと余韻のある作風は、芭蕉の風雅な句と通じるものがあります。

芭蕉が春をどう詠んだのかを知ることで、丈草の俳句もより深く味わえるはずです。

内藤丈草の春の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

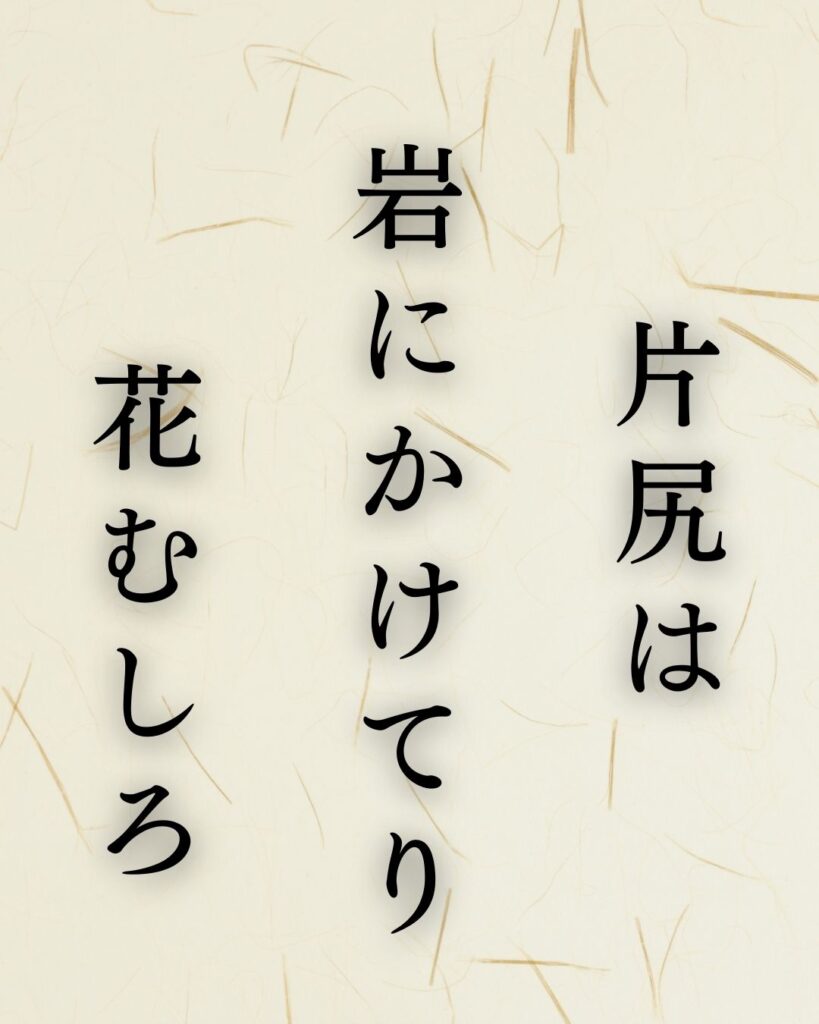

『片尻は 岩にかけてり 花むしろ』

片尻は 岩にかけてり 花むしろ

読み方:かたじりは いわにかけてり はなむしろ

季語:花筵(はなむしろ)

句意:この俳句では、桜が散り積もってできた花筵が広がり、その端が岩にかかるほど一面に花びらが敷き詰められている美しい春景色を詠んでいます。

つまりこの俳句は、散った桜がつくる「花筵(はなむしろ)」の美しい広がりを、岩にかかる“片尻”という細部からとらえた作品です。

また花びらの量、春の光、自然の造形が、一瞬だけ現れる春の絨毯のような景色として生き生きと描かれています。

丈草らしい写生の鋭さと、春のやわらかな余情が感じられる一句です。

『うぐひすや 茶の木畑の 朝月夜』

うぐひすや 茶の木畑の 朝月夜

読み方:うぐいすや ちゃのきばたけの あさつきよ

季語:うぐいす

句意:この俳句では、茶の木畑に残る月と鶯の声が早春の静けさを映していると詠んでいます。

つまり「朝月夜」の静けさと「うぐひす」の鳴き声が響き合う一瞬を、丈草は茶畑の中に捉えています。

まだ月が空に残る早朝、茶の木畑の上にさえずりが響き、そして自然と心が澄んでいくようです。

静寂と生命の気配が交差する情景が、また句全体に穏やかな余韻を与えています。

『はるさめや むけ出たままの 夜着の穴』

はるさめや むけ出たままの 夜着の穴

読み方:はるさめや むけでたままの よぎのあな

季語:春雨

句意:この俳句では、春雨の降る中、夜着の穴が開いたままなのをふと見つめた情景を詠んでいます。

しとしとと降る春雨の中、寝具である夜着に開いた穴がそのままになっている様子を詠んだ一句です。

またみすぼらしさや無頓着な暮らしぶりをユーモラスに描きつつ、春雨の静けさと心のゆるみも感じさせます。

丈草らしい簡素で人間味あふれる感覚が光る一句です。

『うかうかと 來ては花見の 留守居哉』

うかうかと 來ては花見の 留守居哉

読み方:うかうかと きてははなみの るすいかな

季語:花見

句意:この俳句では、春の浮かれ気分で皆が花見に出かけ、家が留守になってしまった様子を詠んでいます。

「うかうかと」という軽やかな言葉で始まるこの句では、春の陽気に誘われるままに人が集まり、花見に出かけてしまい留守になった家の様子を詠んでいます。

また何気ない日常の一コマですが、春の浮き立つ心情と、留守を守る者の静けさが対比的に表現されています。

丈草のユーモアと人情味がにじむ一句です。

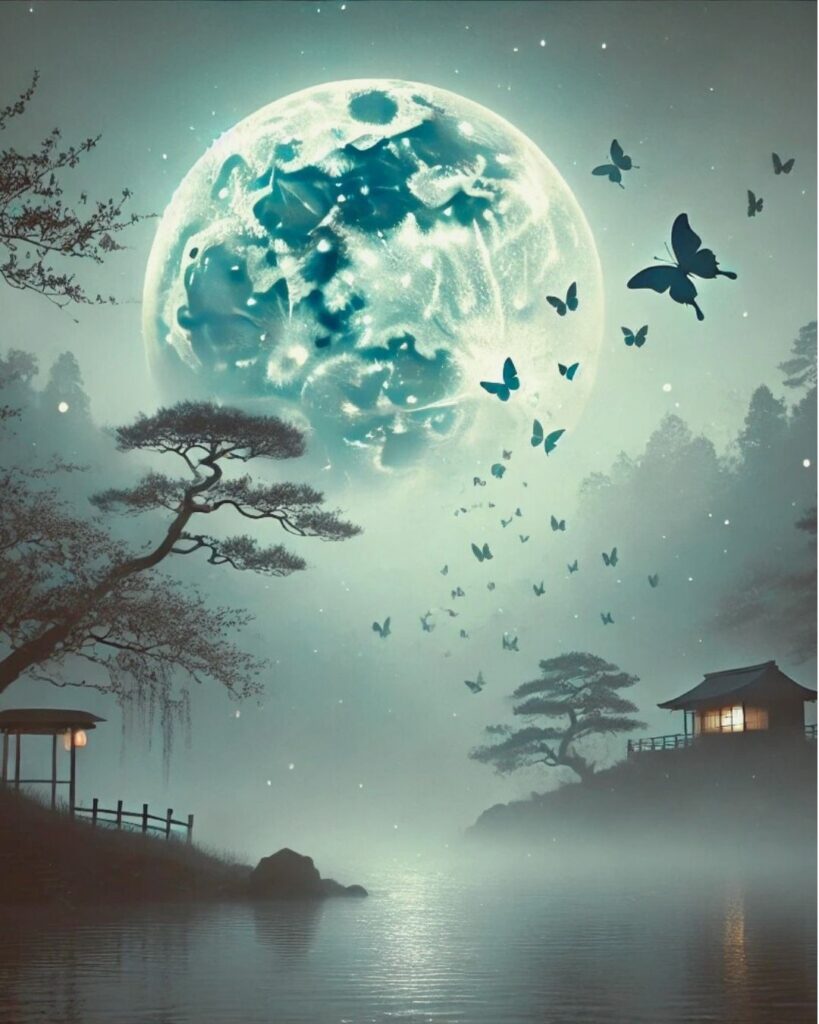

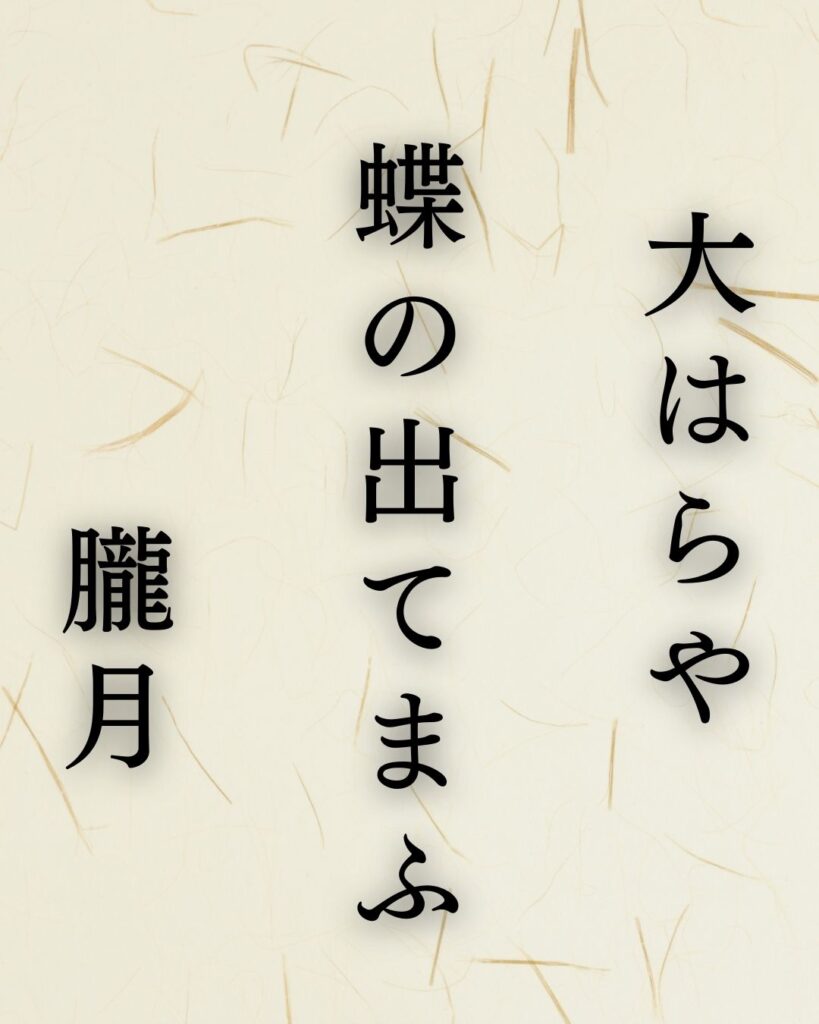

『大はらや 蝶の出てまふ 朧月』

大はらや 蝶の出てまふ 朧月

読み方:おおはらや てふのでてまう おぼろづき

季語:朧月

句意:この俳句では、春の広い原に朧月がかかり、蝶がふわりと舞い出す様子を詠んでいます。

広々とした春の大原に、ふわりと蝶が舞い始める情景が、朧月のやわらかな光と共に描かれています。

また静けさと生命の息吹が調和し、幻想的な春の一瞬を丁寧に切り取った一句です。

「出てまふ」という表現が、蝶の軽やかな動きを柔らかく伝えています。

内藤丈草の俳句ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:内藤丈草の俳句の特徴として最もふさわしいものはどれでしょう?

- 華やかな景色や都会の風俗を描く

- 知的な語遊びや諧謔を多用する

- 静けさと自然へのまなざしを大切にする

▶内藤丈草が詠んだ夏の俳句では、月や夕立、竹や青田など、季節の清らかな息づかいが描かれています。そして芭蕉の高弟として知られる丈草の、静けさの中に生きる涼やかな感性をぜひこちらからご覧ください。

内藤丈草の春の俳句5選まとめ

内藤丈草の春の俳句は、

自然の静けさと心のひだを映すような表現が魅力です。

また派手さはなくとも、

深い余韻や余白の美しさに満ちています。

そして芭蕉の教えを受けつつも、

自らの感性で孤高の俳風を築いた丈草。

春という季節の中に、

そっと潜む心の揺れやあたたかさを丁寧に描いています。

この記事「内藤丈草の春の俳句5選-春を映す蕉門の孤高」では、丈草の春の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。

クイズの答え:3.静けさと自然へのまなざしを大切にする

※丈草は、芭蕉の精神を受け継ぎつつも、孤高で内面的な世界を詠む作風が特徴です。また春の朧や山里の鶯など、深い余韻のある句が多く残されています。