斎藤茂吉の春の短歌で

春の訪れを感じてみませんか?

春の訪れを感じると、

自然の変化や心の動きに敏感になるものです。

そんな春の情景を、美しく繊細に

表現したのが斎藤茂吉の短歌です。

また彼の歌には、春の優しさや儚さ、

そして生命の力強さが詰まっています。

本記事では、茂吉の春を詠んだ代表的な短歌を5つ厳選し、その魅力をわかりやすく解説します。

短歌を通して、春の風や光を感じてみませんか?

▶前回の記事はこちらから!

自然の息づかいを感じる、斎藤茂吉の短歌の世界。

vol.2では、「山こがらし」「雪解の水」「春の彼岸」など、四季の移ろいと人の想いを映し出す作品を厳選しました。

春を詠んだ斎藤茂吉とは?

斎藤茂吉 – Wikipedia(さいとう もきち)は、

日本を代表する歌人の一人です。

また彼の短歌は自然や人の心を深く見つめ、

シンプルな言葉で美しく表現されています。

特に春の歌には、季節の移ろいや生命の輝きが豊かに描かれています。また春の訪れを喜ぶ歌や、別れや切なさを感じる歌など、その表現は多彩です。

斎藤茂吉の春の短歌5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

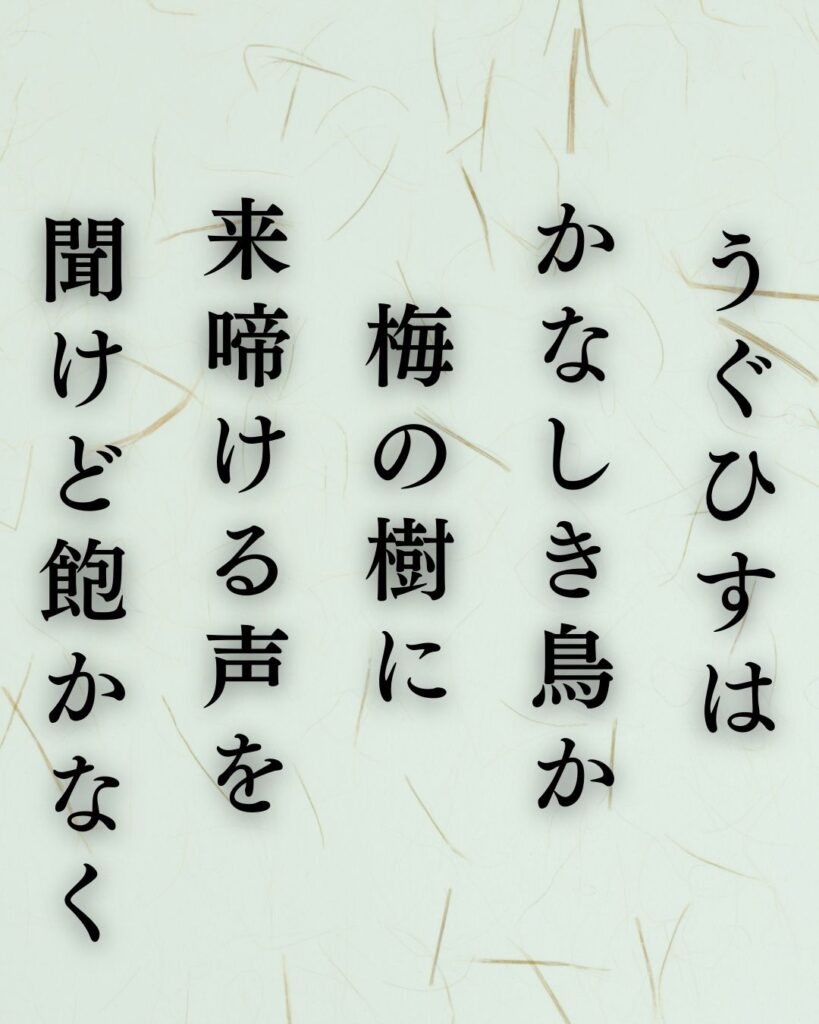

『うぐひすは かなしき鳥か 梅の樹に 来啼ける声を 聞けど飽かなく』

うぐひすは かなしき鳥か 梅の樹に 来啼ける声を 聞けど飽かなく

読み方:うぐいすは かなしきとりか うめのきに きなけるこえを きけどあかなく

出典:白き山

句意:この短歌では、鶯の鳴き声はどこか哀しく、梅の木で鳴く声を聞いても飽きることがないほど心に響くと詠んでいます。

この短歌は、鶯の鳴き声が「かなしき鳥」と表現されている点が印象的です。また春を告げる鳥でありながら、その声にはどこかもの悲しさが漂います。

また、茂吉は梅の木にやってきた鶯の声を聞き続けても飽きることがないと言いますが、そこには生命のはかなさや春の移ろいゆく時間への哀惜がにじんでいます。

自然の美しさと、そこに宿る詩情を深く感じ取れる一首です。

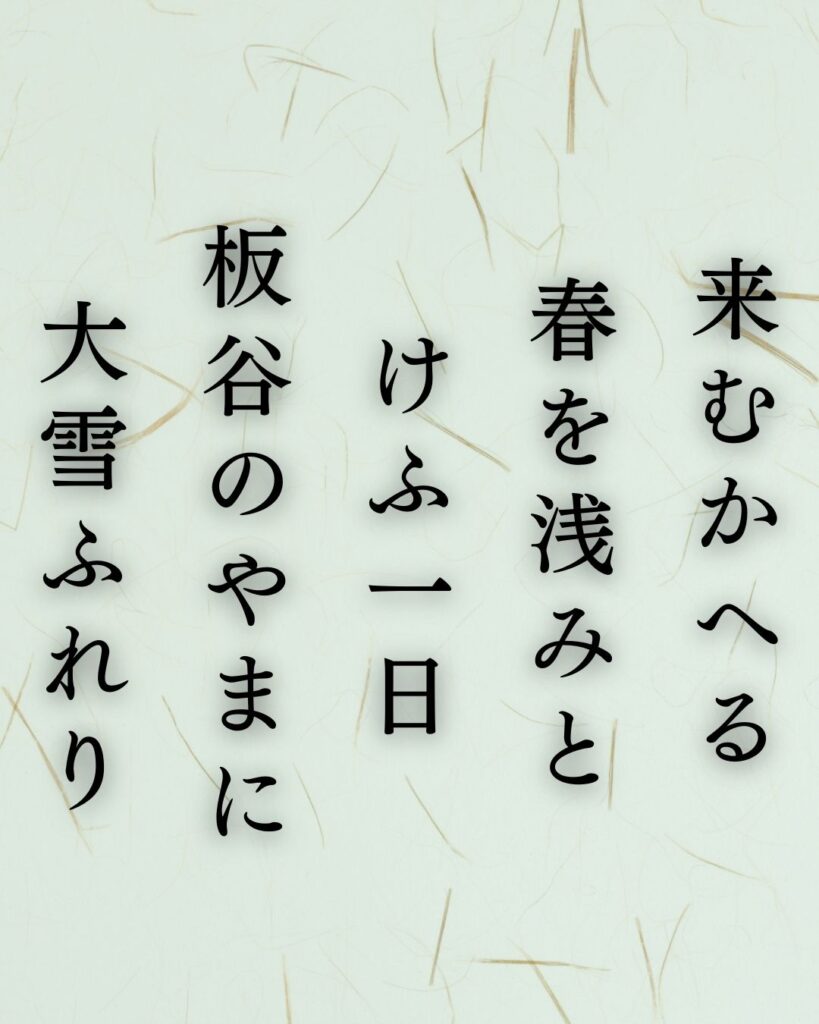

『来むかへる 春を浅みと けふ一日 板谷のやまに 大雪ふれり』

来むかへる 春を浅みと けふ一日 板谷のやまに 大雪ふれり

読み方:こむかへる はるをあさみと けふいちにち いたやのやまに おほゆきふれり

出典:白桃

句意:この短歌では、春の訪れはまだ浅く、今日一日中、板谷の山には大雪が降り続いていると詠んでいます。

この短歌は、訪れる春がまだ浅いことを感じつつ、板谷の山に一日中大雪が降る光景が描かれています。「来むかへる春を浅み」とは、春が近づいているものの、まだ冬の名残が濃いことを表しています。

また、春への期待と冬の厳しさの対比が際立ち、季節の移り変わりの劇的な一瞬が詠まれています。

茂吉の自然観と、時の流れへの鋭い感受性が伝わる一首です。

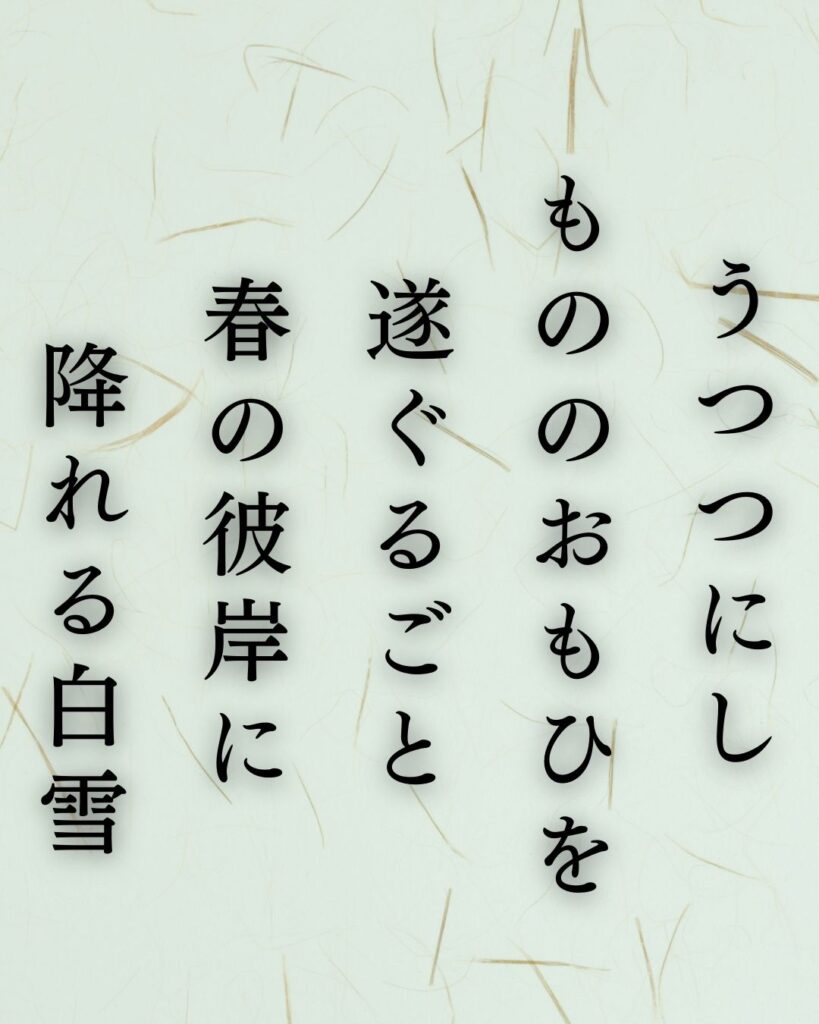

『うつつにし もののおもひを 遂ぐるごと 春の彼岸に 降れる白雪』

うつつにし もののおもひを 遂ぐるごと 春の彼岸に 降れる白雪

読み方:うつつにし もののおもひを つぐるごと はるのひがんに ふれるしらゆき

出典:暁紅

句意:この短歌では、現実の思いが積もるように、春の彼岸に白雪が静かに降り続いていると詠んでいます。

この短歌は、現実の中で積み重なる思いが、春の彼岸に降る白雪と重ねられていることが印象的です。

さらに、「うつつにしもののおもひ」とは、日々の現実の中で抱くさまざまな感情を指し、それがまるで春の雪のように降り積もる様子を表現しています。

春の彼岸という時節が、精神的な浄化や過去への思索を促す情景となり、静かで深い余韻を感じさせる一首です。

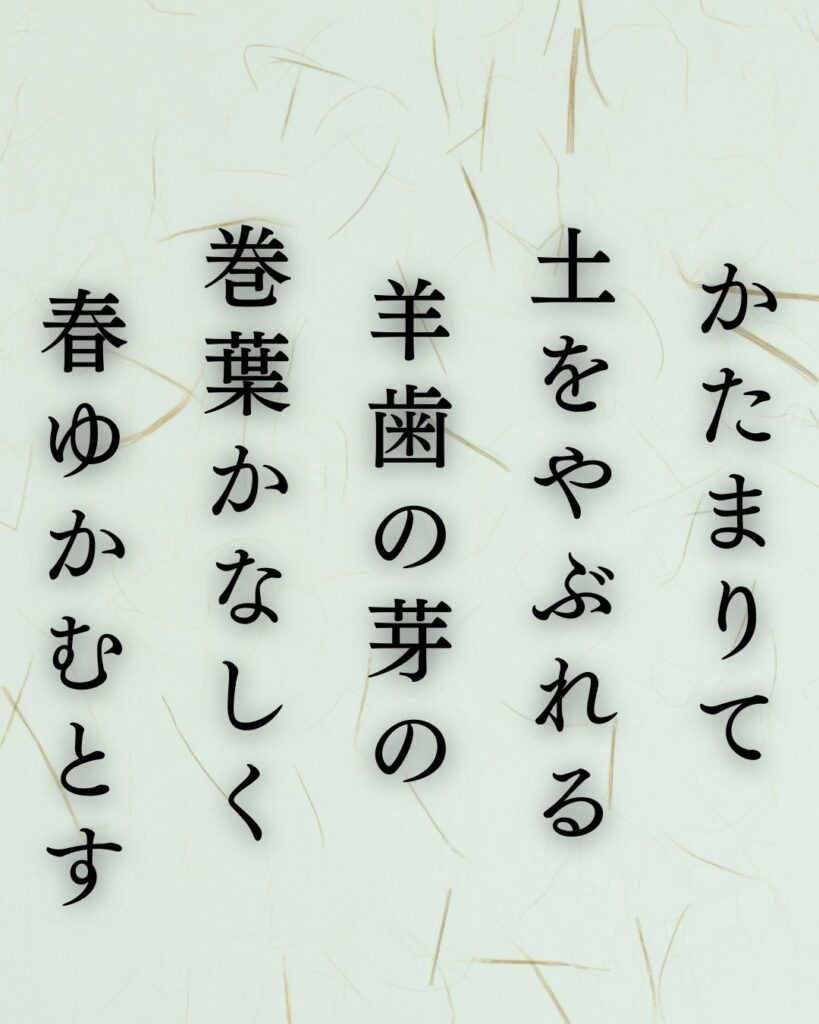

『かたまりて 土をやぶれる 羊歯の芽の 巻葉かなしく 春ゆかむとす』

かたまりて 土をやぶれる 羊歯の芽の 巻葉かなしく 春ゆかむとす

読み方:かたまりて つちをやぶれる しだのめの まきばかなしく はるゆかむとす

出典:ともしび

句意:この短歌では、土を破って芽吹く羊歯の巻葉が哀しげに見え、春が過ぎ去ろうとしている情景を詠んでいます。

この短歌は、土を破って芽吹く羊歯の巻葉が、どこか哀しげに見える情景が詠まれています。また春の訪れとともに、新しい命が力強く芽生えるはずの瞬間に、「かなしく」という感情が添えられている点が印象的です。

そして成長の喜びだけでなく、春が去ろうとする切なさや、生の営みに宿る儚さが込められています。

自然と心情が繊細に絡み合う、茂吉ならではの感受性が光る一首です。

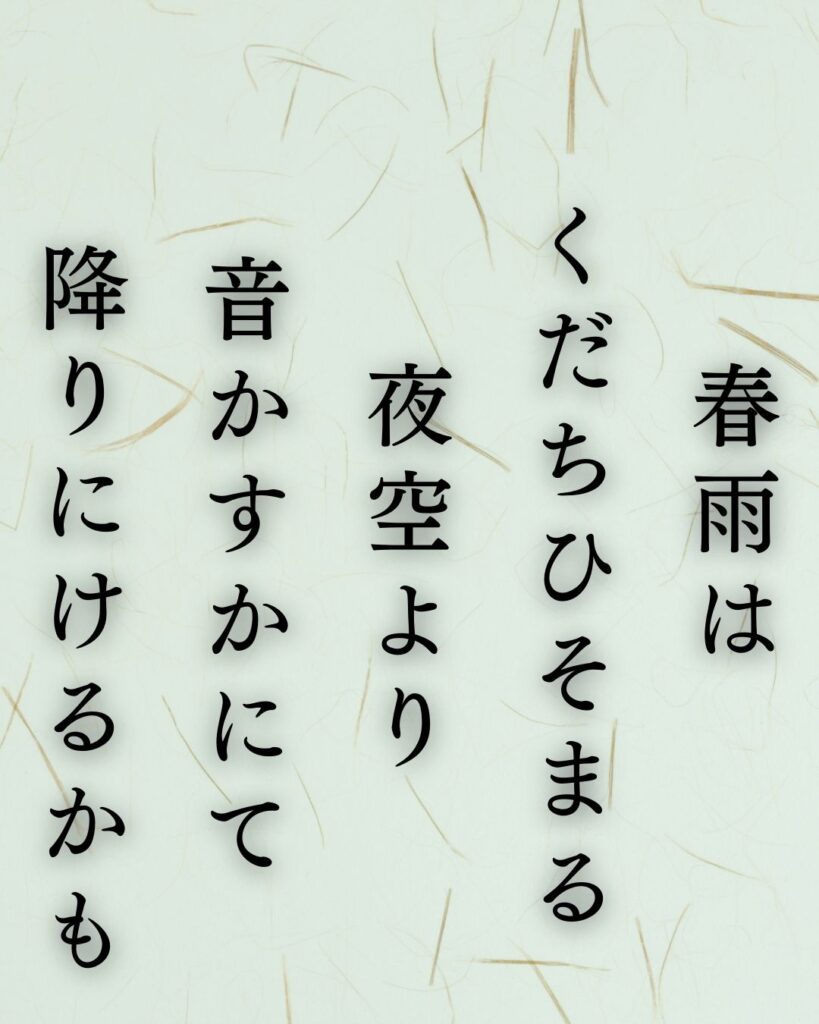

『春雨は くだちひそまる 夜空より 音かすかにて 降りにけるかも』

春雨は くだちひそまる 夜空より 音かすかにて 降りにけるかも

読み方:はるさめは くだちひそまる よぞらより おとかすかにて ふりにけるかも

出典:あらたま

句意:この短歌では、雲が低く垂れこめた夜空から、春雨がかすかな音を立てて静かに降り続いている情景を詠んでいます。

この短歌は、春雨が静かに降る夜の情景が、繊細な音とともに表現されています。

「くだちひそまる」では、雲が低く垂れこめて静まることを指し、その下で雨がかすかな音を立てて降る様子が、聴覚的に描かれています。

目には見えないが確かに感じられる雨の存在が、夜のしじまの中に溶け込み、しっとりとした春の気配を漂わせる一首です。

斎藤茂吉の春の短歌ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:斎藤茂吉の代表的な歌集のタイトルはどれでしょう?

- 赤光

- みだれ髪

- 百人一首

解答はまとめの最後にあります!

🌻 斎藤茂吉の夏の短歌には、

花の輝きや蛍の光、山里の静けさが息づいています。

自然のなかで揺れる心情を映した代表作5首を、わかりやすく解説しました。

茂吉の言葉から、夏の景色を感じてみませんか?

斎藤茂吉の春の短歌5選まとめ

斎藤茂吉の春の短歌には、

自然の美しさや心の動きが、

シンプルな言葉で表現されています。

春の訪れを喜ぶ歌、別れの切なさを感じる歌、

生命の輝きを詠んだ歌など、

どれも春の情景を鮮やかに描いています。

「斎藤茂吉の春の短歌5選 – 代表作をわかりやすく解説!」では、初心者の方にも楽しんでいただける内容で、短歌の魅力や奥深さに触れることができます。

短歌を通して、春の風や光を感じ、心をゆっくりと春に染めてみませんか? 斎藤茂吉の短歌の魅力を、これからもぜひ味わってみてください!

クイズの答え:1.赤光

※『赤光(しゃっこう)』は、斎藤茂吉が発表した最初の歌集であり、彼の代表作のひとつです。身近な風景や家族への思いを、独自の視点で描いた作品が多く収められています。特に、母への愛情を詠んだ歌が印象的です!