志太野坡の春の俳句で

やわらかな光とともに、日常に寄り添う言葉で

春を描いた俳句を味わってみませんか?

軽やかさと自然な感覚を大切にした作風(=かるみ)の

野坡の句は、素朴でありながらもどこか粋。

春の景色と心の動きを軽やかに詠んだ五句を通して、

江戸の俳諧の風情にふれてみましょう。

本記事では、初心者でも楽しめる志太野坡の春の俳句を5つ厳選してわかりやすく解説します。

志太野坡の人物像を解説

芭蕉十哲-志太野坡とは?

志太野坡 – Wikipedia(しだ やば)は、

「蕉門十哲 – Wikipedia」(しょうもんじってつ)の中でも

宝井其角の門下として「かるみ」を体現した俳人です。

洒脱さと素朴さをあわせ持ち、

都会的な感覚と日常の機微を軽やかに詠む作風が特徴。

また芭蕉や其角からの影響を受けつつも、独自の俳諧美を築いた存在といえるでしょう。

▶宝井其角の洒脱な作風に影響を受けた志太野坡。その俳諧の源をたどるなら、師匠・其角の春の句もあわせて味わいたいところです。

春を詠んだ志太野坡とは?

志太野坡は、日常のひとこまを軽妙な

言葉で描き出す才に長けた俳人です。

春の句では、やわらかな光や音、

空気のゆらぎまでも詠み込む繊細な感性が光ります。

また技巧に走らず、素直なまなざしで自然と向き合う姿勢が、読む人の心にじんわりと響いてきます。

▶志太野坡の師である松尾芭蕉は、静寂と風雅に満ちた春の情景を数々の名句に残しました。野坡の句をさらに深く味わうためにも、その源流となる芭蕉の春の世界にふれてみませんか?

志太野坡の春の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

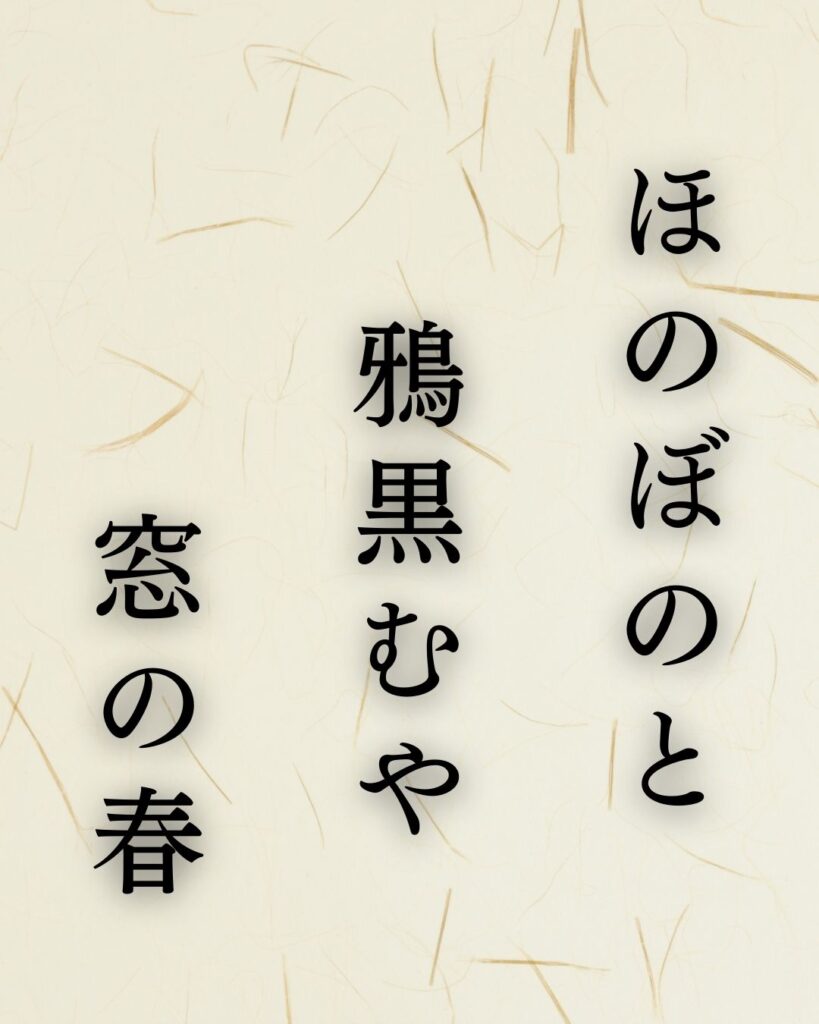

『ほのぼのと 鴉黒むや 窓の春』

ほのぼのと 鴉黒むや 窓の春

読み方:ほのぼのと からすくろむや まどのはる

季語:春

句意:この俳句では、春の光の中で黒く見える鴉の姿が、窓辺にほのぼのとした春の空気を運んできていると詠んでいます。

春のやわらかな光のなか、窓の外で一羽の鴉が黒く沈む。そしてそのコントラストに、かえって春の「ほのぼの」とした空気が際立ちます。

また闇を映す鴉の存在が、春の静けさを反転的に引き立てている点が秀逸です。

日常の一場面を淡く、洒脱に切り取る“かるみ”の美学が、この句の魅力です。

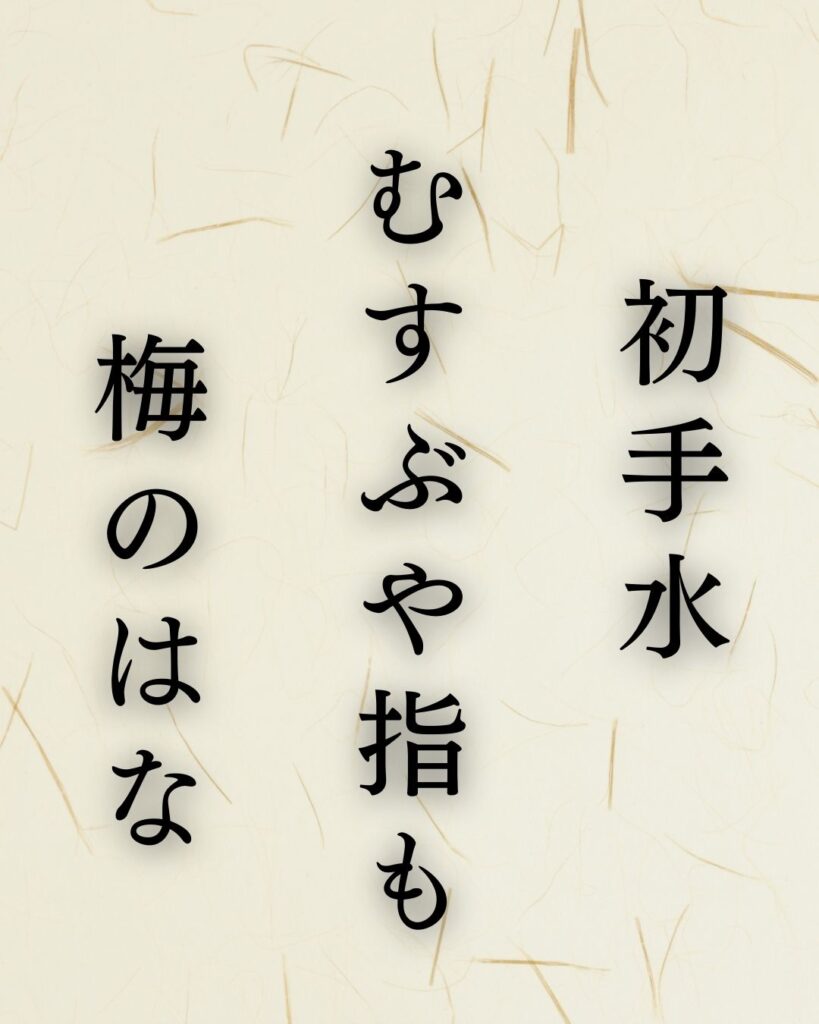

『初手水 むすぶや指も 梅のはな』

初手水 むすぶや指も 梅のはな

読み方:はつちょうず むすぶやゆびも うめのはな

季語:梅のはな

句意:この俳句では、新年の手水を取る指が、まるで梅の花のように感じられた情景を詠んでいます。

新年最初の手水に手を浸すと、その冷たさに指先が震えます。またその手がまるで梅の花のように美しく可憐に見えるという、繊細な感性を詠んだ一句です。

そして「初手水」と「梅のはな」という取り合わせに、野坡らしいかるみと自然への愛情が滲み出ています。

この句は、清々しい初春の空気感を見事にとらえた一首です。

『雲霞 どこ迄行も 同じ事』

雲霞 どこ迄行も 同じ事

読み方:くもかすみ どこまでゆくも おなじこと

季語:雲霞

句意:この俳句では、どこへ旅しても広がる雲霞のように、結局は同じことだと詠んでいます。

つまり「雲霞」は春霞やもやもやとした雲を意味し、春の季語です。

また果てしなく広がる雲霞の景色を見ながら、どこへ行こうと結局は同じだという悟りのような諦観が詠まれています。

風景のなかに人生観を溶け込ませた、野坡らしい平明で含蓄ある一句です。そして軽みの奥に哲学的な静けさが漂います。

『世の中の 花は不思議よ 芳野山』

世の中の 花は不思議よ 芳野山

読み方:よのなかの はなはふしぎよ よしのやま

季語:花

句意:この俳句では、世の中の不思議を春の花と重ね、芳野山の花に人生の奥深さを感じていると詠んでいます。

つまり世の中の移ろいや不確かさと、芳野山に咲く花の神秘性とを重ねた一句です。

また春の花が咲く芳野山に立ち、ふと人生を振り返るような心の揺れがにじみます。

「不思議よ」の口語的な響きが野坡らしい軽やかさと余情を添え、そして現実と幻想の狭間を感じさせます。

『ほんのりと 日のあたりたる 柳哉』

ほんのりと 日のあたりたる 柳哉

読み方:ほんのりと ひのあたりたる やなぎかな

季語:柳

句意:この俳句では、やわらかな日差しを受けて柳がほのかに光る春の情景を詠んでいます。

この句は、春のやわらかな光に照らされた柳の姿を、「ほんのりと」という言葉で繊細に描き出しています。

またその日差しの温もりや静けさ、季節の移ろいの情緒が、たった17音の中に丁寧に表現されています。

「日のあたりたる」という受け身の表現が、風景の受動的な美しさを印象づけ、志太野坡らしい軽みの美が際立つ一句です。

志太野坡の俳句ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:志太野坡の俳句の特徴として最も適しているのはどれ?

- 荘厳な自然描写と格調高い古典美

- 平明で軽妙な表現と人事趣味の句

- 抽象的かつ哲学的な無常観の追求

▶志太野坡が詠んだ夏の俳句では、夕立や梅雨、合歓の花など、静けさと情緒が調和する風景が描かれています。芭蕉の門弟として知られる野坡の、やわらかく人間味あふれる夏の句をぜひこちらからご覧ください。

志太野坡の春の俳句5選まとめ

志太野坡の春の俳句は、

軽やかな言葉運びと自然な視点で、

春の日常の一瞬を美しく切り取ります。

またやわらかく流れるような句は、

読む人に穏やかな余韻を残します。

この記事「志太野坡の春の俳句5選-かるみの妙で詠む春の情景」では、野坡の春の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。

気負わずに春を味わう感覚が込められた野坡の俳句を、ぜひじっくり味わってみてください。

クイズの答え:2.平明で軽妙な表現と人事趣味の句

※志太野坡は宝井其角に師事し、「軽き事野坡に及ばず」と評されるほど、軽やかで洒脱な作風を得意としました。