志太野坡の秋の俳句で

季節の移ろいを感じて みませんか?

志太野坡は、

松尾芭蕉の門人として活躍した俳人で、

素朴で写実的な句風が特徴です。

本記事では、初秋の雀や菊、秋の雨や雁、秋の蜂などを題材にした代表句5選を紹介し、季節の移ろいをわかりやすく解説します。

▶前回の記事はこちらから!

夏を題材にした志太野坡の句も、夕立や合歓の花など季節感あふれる魅力があります。「志太野坡の夏の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」では、日常の一瞬を切り取った名句を紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

志太野坡の人物像を解説

芭蕉十哲-志太野坡とは?

志太野坡 – Wikipedia(しだ やば)は、

「蕉門十哲 – Wikipedia」(しょうもんじってつ)の中でも

宝井其角の門下として「かるみ」を体現した俳人です。

また洒脱さと素朴さをあわせ持ち、

そして都会的な感覚と日常の機微を軽やかに詠む作風が特徴。

また芭蕉や其角からの影響を受けつつも、独自の俳諧美を築いた存在といえるでしょう。

▶宝井其角の洒脱な作風に影響を受けた志太野坡。

その俳諧の源をたどるなら、師匠・其角の秋の句もあわせて味わいたいところです。

秋を詠んだ志太野坡とは?

彼の秋の俳句には、

初秋の雀や菊、秋の雨や雁、秋の蜂

といった身近な自然が登場します。

野坡は、派手さはなくとも、

静かな季節の移ろいや生命のはかなさを

丁寧に表現しました。

そのため、日常の中に潜む季節の美しさを気づかせてくれる句が多く、初心者にも親しみやすい俳人です。

志太野坡の秋の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

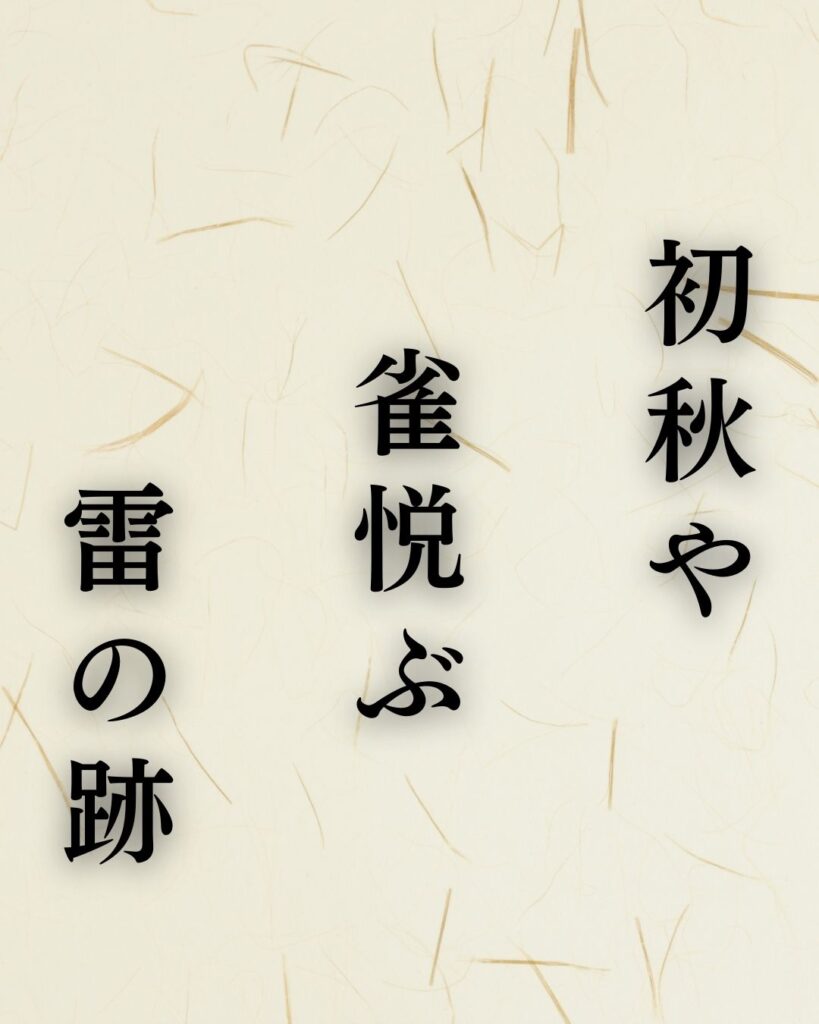

『初秋や 雀悦ぶ 雷の跡』

初秋や 雀悦ぶ 雷の跡

読み方:はつあきや すずめよろこぶ かみなりのあと

季語:初秋(はつあき)

句意:この俳句では、雷雨の過ぎ去った後、雀たちが元気に飛び回る姿を描き、初秋の新鮮さと生き物の喜びを表しています。

つまりこの句は、初秋の雷雨が過ぎ去った後、雀たちがうれしそうに飛び回る姿を詠んでいます。

また自然の荒々しさと、生命の喜びが対比的に描かれ、季節の移ろいがいきいきと伝わります。

志太野坡は、日常の小さな出来事の中に、秋の始まりの清新さと生命の輝きを巧みに表現しました。

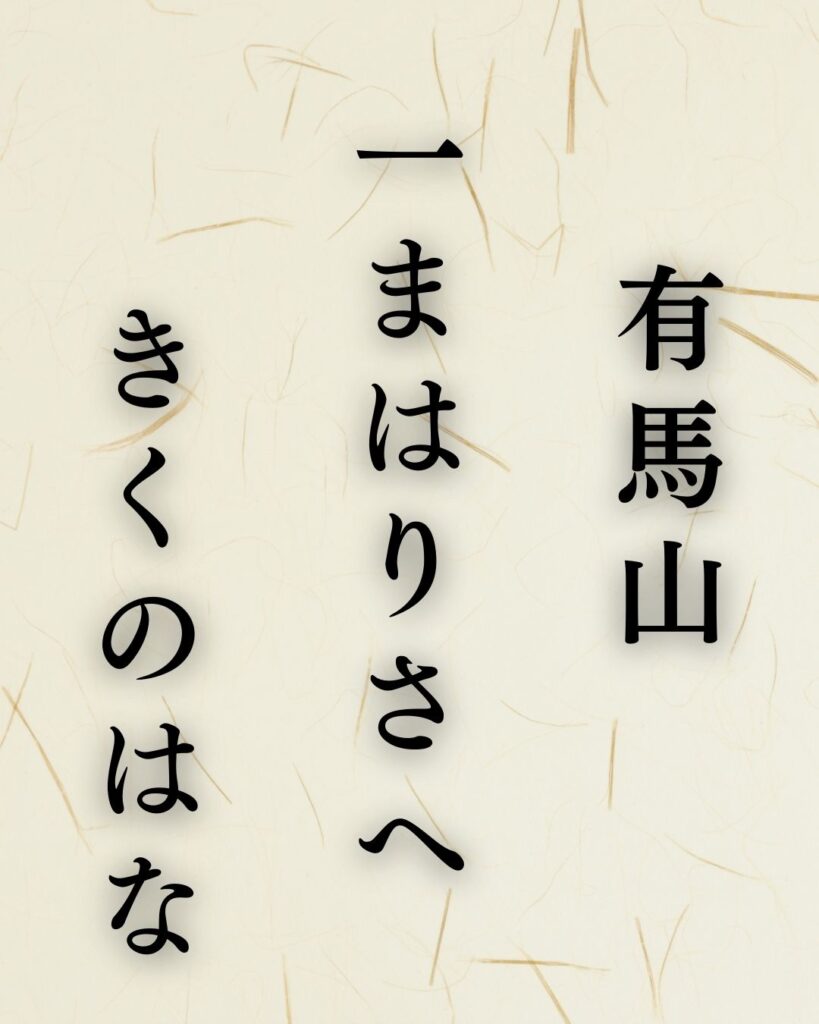

『有馬山 一まはりさへ きくのはな』

有馬山 一まはりさへ きくのはな

読み方:ありまやま ひとまわりさへ きくのはな

季語:菊(きく)

句意:この俳句では、有馬山を一巡りするだけで、至るところに菊の花が咲き誇る様子を描き、秋の豊かさを詠んでいます。

つまりこの句は、有馬山を一回り歩くだけで、あちこちに菊の花が咲き競っている光景を詠んでいます。

また山全体を包み込むような花の勢いは、秋の豊穣と華やかさを象徴しています。

志太野坡は、身近な自然を写し取りながら、季節の力強さと景観の広がりを生き生きと表現しました。

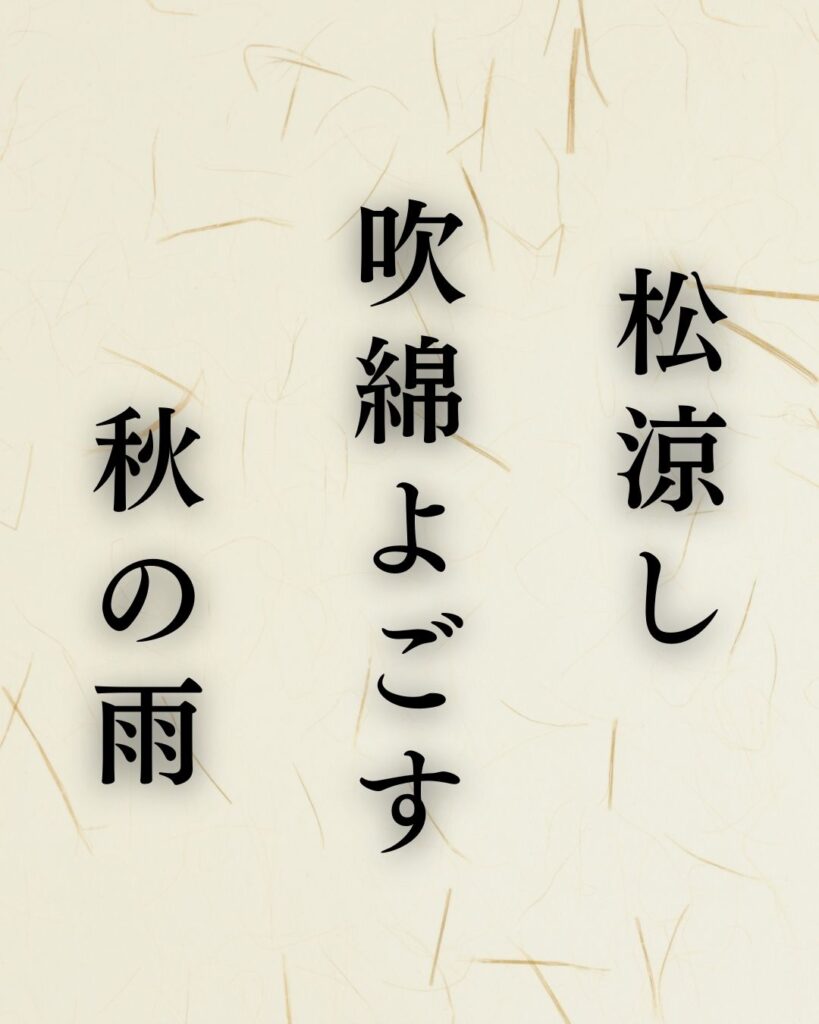

『松涼し 吹綿よごす 秋の雨』

松涼し 吹綿よごす 秋の雨

読み方:まつすずし ふきわたよごす あきのあめ

季語:秋の雨(あきのあめ)

句意:この俳句では、涼しい松風が吹く中、秋の雨が吹き綿を濡らし汚す様子を描いています。

つまりこの俳句は、松の涼しさを感じさせる秋の日に、秋の雨が降り、野に舞う吹綿(柳絮や綿毛)を濡らして汚す情景を詠んでいます。

また清涼な空気と、雨に打たれる儚い綿毛の対比が印象的です。

志太野坡は、身近な自然の小さな変化を捉え、秋の静けさともののあわれを巧みに表現しました。

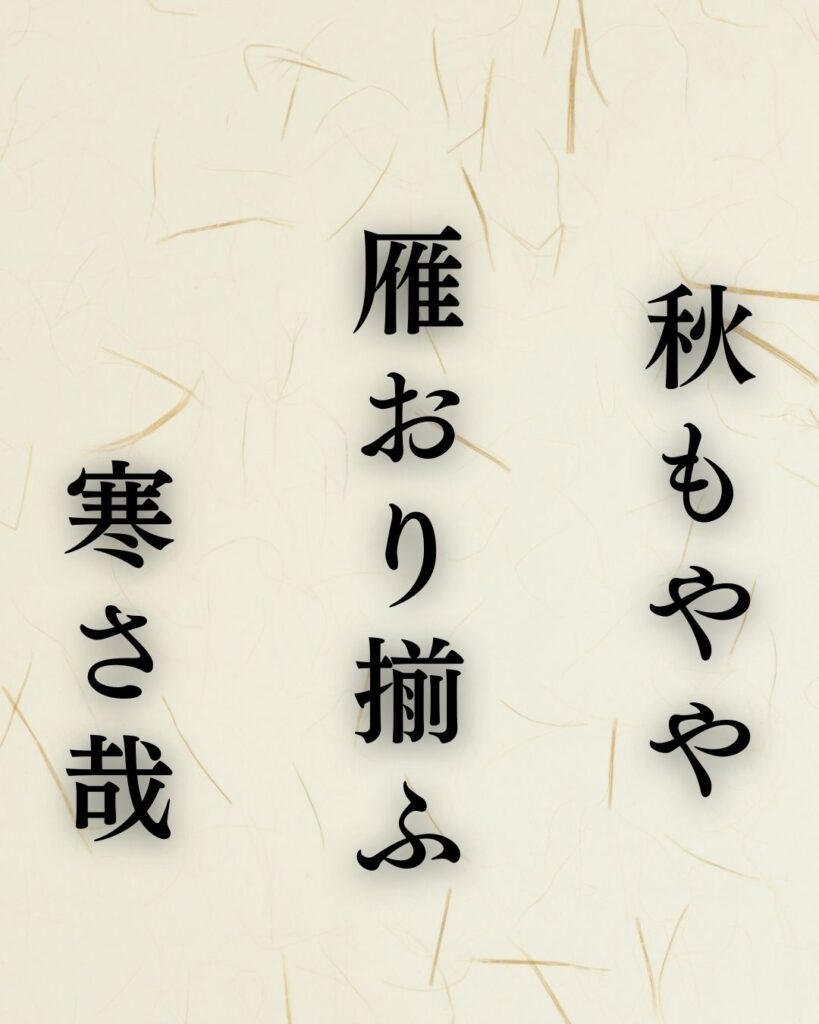

『秋もやや 雁おり揃ふ 寒さ哉』

秋もやや 雁おり揃ふ 寒さ哉

読み方:あきもやや かりおりそろふ さむさかな

季語:靄(もや)

句意:この俳句では、秋の靄が立つ中、雁が列を揃えて降りてくる光景を描き、そこに訪れる寒さの気配を詠んでいます。

つまりこの俳句は、秋の靄がかかる景色の中、雁が列を整えて降り立つ様子を描いています。

またその整然とした姿と共に、季節が進むにつれて強まる寒さの到来が強調されています。

志太野坡は、視覚的な情景と体感的な寒さを重ね合わせ、秋から冬へ移ろう季節感を鮮やかに表現しました。

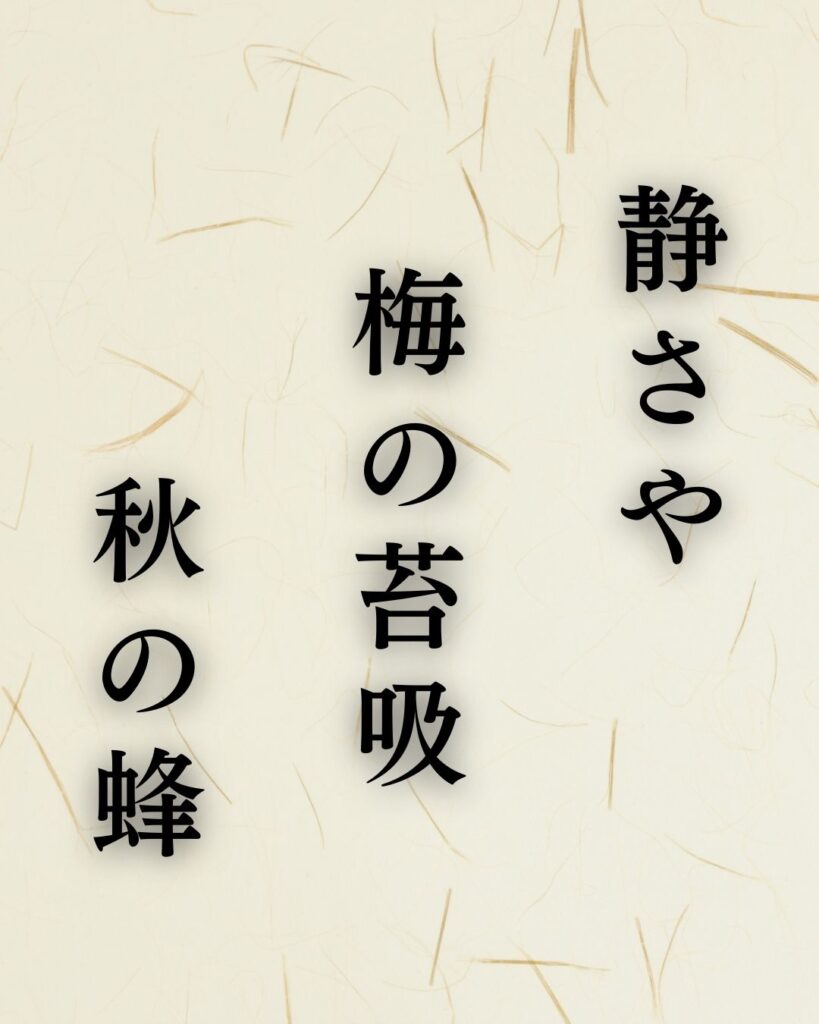

『静さや 梅の苔吸 秋の蜂』

静さや 梅の苔吸 秋の蜂

読み方:しずかさや うめのこけすう あきのはち

季語:秋の蜂(あきのはち)

句意:この俳句では、梅の古木の苔に口を寄せ休む秋の蜂を、あたかも蜜を吸うように見立て、命の衰えと季節の移ろいを描いています。

つまりこの俳句は、梅の古木に生えた苔にとまる秋の蜂を「苔の蜜を吸う」と見立てています。

また苔に蜜はなく、実際には弱り休む姿を表現したものです。春を象徴する梅と、衰えを示す秋の蜂を重ねることで、季節の移ろいと命のはかなさを際立たせています。

志太野坡は、静寂の中に深い余情を込めました。

志太野坡の俳句ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:志太野坡は、どこで生まれたでしょうか?

- 越前福井

- 江戸

- 京都

▶春を題材にした志太野坡の句も、かるみの妙で日常の情景を生き生きと描いた魅力があります。「志太野坡の春の俳句5選-かるみの妙で詠む春の情景」では、春ならではの柔らかな風景を紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

志太野坡の秋の俳句5選まとめ

志太野坡の秋の俳句では、

初秋の雀や菊、秋の雨や雁、秋の蜂など

身近な自然を題材に、

素朴な中に深い余情を込めています。

またその句からは、

静けさや命のはかなさが感じられ、

秋の情景をより身近に味わえます。

この記事「志太野坡の秋の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」では、野坡の秋の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。

クイズの答え:1.越前福井

※志太野坡は寛文2年(1662年)に越前福井で出生しました。その後、父とともに江戸へ出て、商家の手代を勤めながら俳諧の道に進みました。