杉山杉風の秋の俳句で

秋の訪れを感じてみませんか?

杉山杉風は、

松尾芭蕉の高弟として知られる俳人で、

特に自然の小さな動きや人の営みを

巧みに詠みました。

本記事では、初心者でも楽しめる杉山杉風の秋の俳句を5つ厳選してわかりやすく解説します。

言葉から広がる秋の景色を、一緒に味わいましょう!

▶前回の記事はこちらから!

夏を題材にした杉風の句も、自然と人の暮らしを巧みに映す魅力があります。「杉山杉風の夏の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」では、蛙や蛍、牡丹などを詠んだ句を紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

杉山杉風の人物像を解説

芭蕉十哲-杉山杉風とは?

杉山杉風 – Wikipedia(すぎやま さんぷう)は、

「蕉門十哲 – Wikipedia」(しょうもんじってつ)の中でも

江戸深川に居を構え、旅に出る芭蕉を

たびたび迎え入れた篤実な性格の持ち主でした。

また芭蕉からは「去来は西三十三国の俳諧奉行、杉風は東三十三国の俳諧奉行」と戯評され、東国における俳諧の重鎮として厚い信頼を寄せられていました。

そして華美に流れず、素朴な暮らしの中に詩情を見出す句風は、芭蕉の精神を受け継いだものといえます。

▶ 芭蕉を支えた高弟たち「蕉門十哲」の俳句もあわせて楽しみませんか?

それぞれが芭蕉とは違う個性を持ちながら、また俳諧の魅力を広げていった名俳人たちの句をまとめています。

秋を詠んだ杉山杉風とは?

彼の俳句は、自然の小さな動きや

人の営みを細やかにとらえる表現が特徴で、

特に素朴さの中に深い味わいがあります。

秋を詠んだ句では、

尾花や秋の風、稲刈りや天の川などを題材に、

季節の移ろいや命のはかなさを

詠み込みました。

また杉風の俳句は、静かな中に余情が漂う作風で、秋の情景を身近に感じられる魅力があります。

杉山杉風の俳句の背景には、師である松尾芭蕉の影響が色濃く表れています。

また松尾芭蕉の人物像についてはこちらの記事をご覧ください。

杉山杉風の秋の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

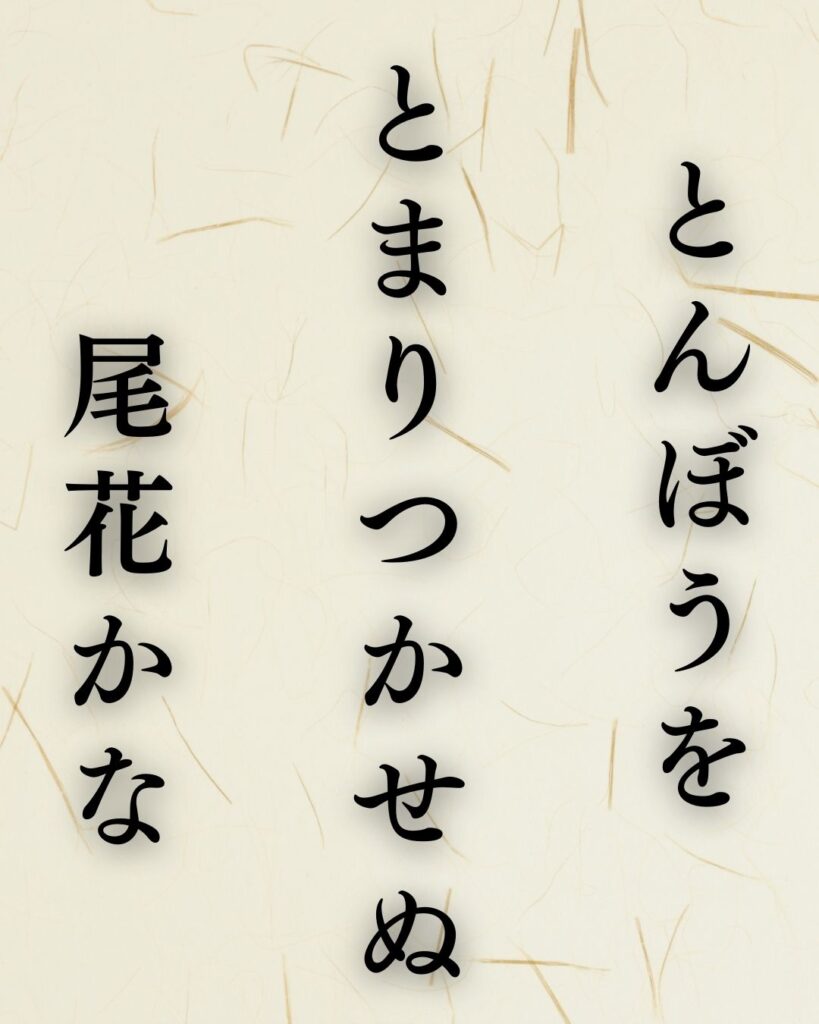

『とんぼうを とまりつかせぬ 尾花かな』

とんぼうを とまりつかせぬ 尾花かな

読み方:とんぼうを とまりつかせぬ おばなかな

季語:尾花(おばな)

句意:この句では、尾花に止まろうとする蜻蛉が風に揺れる穂に阻まれる様子を、秋のはかなさとして詠んでいます。

つまりこの俳句は、蜻蛉が尾花に止まろうとしても、揺れる穂がそれを許さない情景を描いています。

また自然の小さな出来事の中に、秋特有の儚さと風の気配が感じられるのが特徴です。

杉風は、身近な風景を通して、繊細な季節の移ろいを巧みに表現しました。

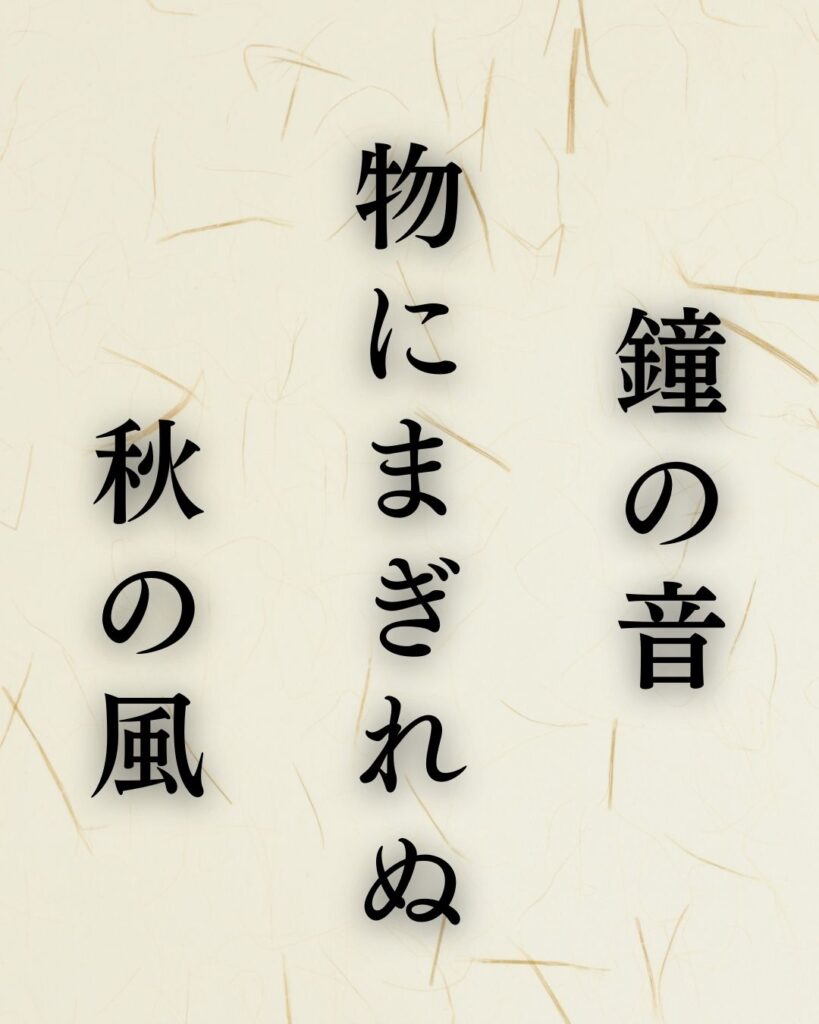

『鐘の音 物にまぎれぬ 秋の風』

鐘の音 物にまぎれぬ 秋の風

読み方:かねのおと ものにまぎれぬ あきのかぜ

季語:秋の風(あきのかぜ)

句意:この句では、秋の風が澄んでいるため鐘の音が何にも紛れず届く様子を、清らかに詠んでいます。

つまりこの俳句は、澄み切った秋の風の中で、寺の鐘の音が雑音に紛れることなく響き渡る様子を描いています。

また空気の清らかさが音を際立たせ、季節の静謐さを強調しているのが特徴です。

杉風は、自然と音の調和を通じて、秋の透明感と心の澄明を巧みに表現しました。

『みるうちに 畔道ふさぐ 刈穂哉』

みるうちに 畔道ふさぐ 刈穂哉

読み方:みるうちに あぜみちふさぐ かりほかな

季語:稲刈り(いねかり)

句意:この句では、稲刈りの穂が次々と積まれ、畔道を塞いでいく様子を、秋の実りの豊かさとして詠んでいます。

つまりこの俳句は、稲刈りで積まれた刈穂が見る間に増え、畔道を塞いでしまう光景を描いています。

また農作業の活気とともに、秋の豊穣が目に見える形で迫ってくるのが特徴です。

杉風は、日常の農村風景を通して、収穫の喜びと季節の力強さを生き生きと表現しました。

『朝顔や 其の日其の日の 花の出来』

朝顔や 其の日其の日の 花の出来

読み方:あさがおや そのひそのひの はなのでき

季語:朝顔(あさがお)

句意:この句では、朝顔の花が日ごとに異なる咲き方を見せる様子を通して、自然の新鮮さと変化を詠んでいます。

つまりこの俳句は、毎朝咲く朝顔の花が、その日ごとに違う表情を見せることを描いています。

また同じ花でありながら、日々の新しさと一期一会の美を感じさせるのが特徴です。

杉風は、身近な花の営みを通して、自然の移ろいと生命の尊さを端的に表現しました。

『天の川 色絵の扇 ながさまし』

天の川 色絵の扇 ながさまし

読み方:あまのがわ いろえのおうぎ ながさまし

季語:天の川(あまのがわ)

句意:この句では、天の川の広がりを色絵の扇にたとえ、その長さや美しさに感嘆する心情が詠まれています。

つまりこの俳句は、夜空に横たわる天の川を、華やかな色絵の扇に見立てて描いています。

また扇を広げたかのように長く広がる川の光景に、壮麗さと雅やかさが漂うのが特徴です。

杉風は、自然現象を日常の道具に置き換えることで、親しみやすくも詩情豊かな発想を表現しました。

杉山杉風の俳句ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:杉山杉風は、どの俳人の高弟として知られているでしょうか?

- 与謝蕪村

- 小林一茶

- 松尾芭蕉

▶四季を通して読むことで、杉山杉風の素朴で余情ある作風がより深く味わえます。

市井の視点で春を描いた「杉山杉風の春の俳句5選-市井の目で見つめた春の風情」や、

自然と暮らしを重ねた「杉山杉風の夏の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」も、ぜひあわせてご覧ください。

杉山杉風の秋の俳句5選まとめ

杉山杉風の秋の俳句では、

尾花や秋の風、稲刈りや天の川を題材に、

自然と人の営みを細やかに描いています。

またその素朴で余情ある表現は、

秋の風情をやさしく伝え、

そして読む人の心に余韻を残します。

この記事「杉山杉風の秋の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」では、杉風の秋の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。

季節と暮らしの間にある、やさしい瞬間を味わってみてください。

クイズの答え:3.松尾芭蕉

※杉山杉風は松尾芭蕉の高弟で、蕉門十哲の一人に数えられます。

また自然の小さな動きや人の暮らしを題材に、素朴で余情ある句を多く残しました。