宝井其角の夏の俳句で

夏の訪れを感じてみませんか?

宝井其角は、松尾芭蕉の高弟として

知られる俳人です。

粋で明るく、そして日常のひとコマや

人の気持ちを軽やかに詠む句が多く、

また江戸の町に生きる人々の

息づかいが伝わってきます。

本記事では、夏の季節感と人間味あふれる其角の代表作を、わかりやすく解説していきます。

▶前回の記事はこちらから!

前回は、宝井其角が詠んだ春の俳句をご紹介しました。

土筆や柳、山ざくらなど、春の趣を軽妙に描いた名句をぜひこちらからご覧ください。

宝井其角の人物像を解説

芭蕉十哲-宝井其角とは?

宝井其角 – Wikipedia(たからい きかく)は、

「蕉門十哲 – Wikipedia」(しょうもんじってつ)の中でも

特に都会的で洒脱な作風を持つ俳人 でした。

また松尾芭蕉に学びながらも、

侘び寂びを重視する芭蕉とは異なり、

江戸の粋や人情を俳句に取り入れた のが特徴です。

其角の句は、華やかさや遊び心があり、また江戸文化の風情を色濃く映しています。そして、俳壇に新しい風を吹き込み、後世の俳人にも影響を与えました。

さらに芭蕉の教えを受けつつも、自らの感性で俳諧を発展させた其角の存在は、十哲の中でも異彩を放っています。

▶ 芭蕉を支えた高弟たち「蕉門十哲」の俳句もあわせて楽しみませんか?

それぞれが芭蕉とは違う個性を持ちながら、俳諧の魅力を広げていった名俳人たちの句をまとめています。

夏を詠んだ宝井其角とは?

宝井其角は、江戸時代に活躍した俳人で、

松尾芭蕉の高弟として知られています。

夏の句では、江戸の暮らしや人の気持ちを、

明るく粋な言葉で表現した作品が多いのが特徴です。

また風情の中にユーモアや人間味を感じさせる句が、今も多くの人に親しまれています。

▶ 其角の師・松尾芭蕉は、夏の情景をどう詠んだのでしょうか?

旅を通して出会った自然の力強さや静けさを描いた、芭蕉の夏の名句をわかりやすく解説した特集はこちらからどうぞ。

宝井其角の夏の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

『夕立や 法華かけ込 あみだ堂』

夕立や 法華かけ込 あみだ堂

読み方:ゆうだちや ほっけかけこむ あみだどう

季語:夕立

句意:この句では、夕立に見舞われた法華の信者が、阿弥陀堂へと慌てて駆け込む様子が詠まれています。

この句は、激しい夕立が降る中、日蓮宗の信者(法華)が慌てて阿弥陀如来をまつる堂に駆け込むという、宗派を越えた人間らしい一幕をユーモラスに描いています。

また「夕立や」の強調が突然の雨の勢いを伝え、「かけ込」が人々の慌てる様子を生き生きと表現してます。

其角らしい洒脱さと観察眼が光る一句です。

『浴衣着て 瓜買ひに行く 袖もがな』

浴衣着て 瓜買ひに行く 袖もがな

読み方:ゆかたきて うりかいにいく そでもがな

季語:浴衣

句意:この句では、浴衣姿で瓜を買いに行く人の袖に触れたいという、さりげない想いが詠まれています。

この句は、夏の涼しげな浴衣姿で瓜を買いに出かける人の後ろ姿を、袖に触れたいという淡い願いとして詠んだ一句です。

また「浴衣着て」に夏らしい情景があり、「袖もがな」には、相手に対する控えめな想いと恋の気配がにじみます。

見えない心の動きをそっと詠み込む其角の技巧が光る、そしてやさしさと艶やかさを併せ持つ一句です。

『夕すずみ よくぞ男に 生れけり』

夕すずみ よくぞ男に 生れけり

読み方:ゆうすずみ よくぞおとこに うまれけり

季語:夕涼み

句意:この句では、夕涼みを楽しめる今この瞬間に、男に生まれてよかったと思う気持ちが詠まれています。

この句は、夏の夕暮れに涼を楽しむひとときの開放感を、男に生まれたことの喜びとして素直に詠んだ一句です。

また「夕すずみ」の季語が、一日の終わりの爽やかな涼しさと心のゆとりを表現し、「よくぞ男に生れけり」は、湯上がりや涼みの自由さを満喫できる男の気楽さや風情を洒脱に詠んでいます。

其角らしい軽妙な感性と明るさが光る一句です。

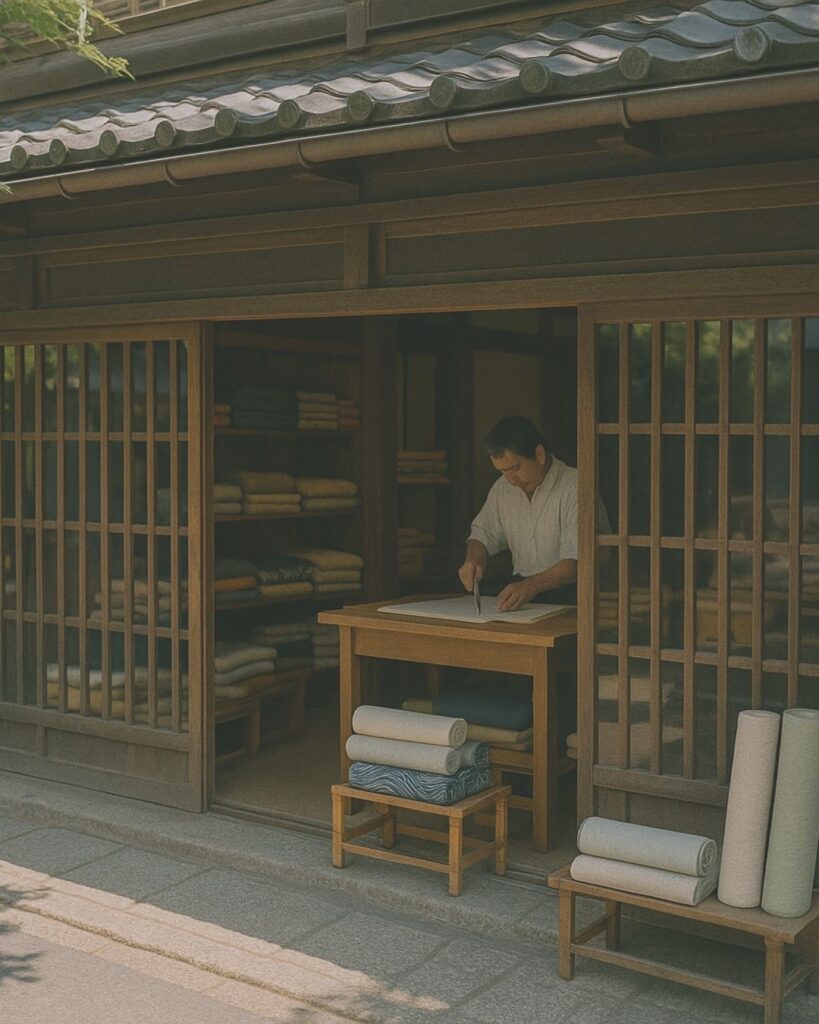

『越後屋に 衣さく音や 更衣』

越後屋に 衣さく音や 更衣

読み方:えちごやに きぬさくおとや ころもがえ

季語:更衣

句意:この句では、越後屋で衣が裁たれる音が聞こえ、季節が更衣の時期へと移ったことを感じさせています。

この句は、衣替えの季節に、呉服店「越後屋」で反物が裁たれる音を耳にした情景を詠んだものです。

また「衣さく音」という聴覚的な表現が、季節の移ろいを鋭く伝え、日常の営みに季節感を重ねる其角の観察眼が光ります。

越後屋という実在の商家名を入れることで、また市井のにぎわいや江戸の空気感を一句に封じ込めています。そして軽やかさと粋さを備えた其角らしい一句です。

『夏酔や 暁ごとの 柄杓水』

夏酔や 暁ごとの 柄杓水

読み方:なつよいや あかつきごとの ひしゃくみず

季語:夏酔

句意:この句では、夏の酔いが残る中、夜明けごとに柄杓で水をすくって飲む様子が詠まれています。

この句は、夏の酔いが残るままに、夜明けごとに水を柄杓ですくって飲むという、暑さと酔いのだるさが交じる生活の一場面を描いています。

また「夏酔や」という季語が、だらりとした気だるさと情緒ある余韻をもたらし、「暁ごとの 柄杓水」が、夜明けに何度も目覚めては水をすする様子を繰り返しの習慣として印象づけています。

其角らしい、風情と人間味を帯びた一句です。

宝井其角の夏の俳句ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:次のうち、宝井其角が詠んだとされる句はどれでしょう?

- 春の海 ひねもすのたり のたりかな

- 浴衣着て 瓜買ひに行く 袖もがな

- 菜の花や 月は東に 日は西に

▶宝井其角が詠んだ秋の俳句では、名月や紅葉、秋空や稲妻など、季節の趣が軽妙な感性で描かれています。俳諧の名手らしい洒脱な秋の句を、ぜひこちらからご覧ください。

宝井其角の夏の俳句5選まとめ

宝井其角の夏の俳句には、

江戸の暮らしや人の心を感じさせる情景が

多く詠まれています。

また暑さの中にも涼しさやユーモアを見つけ、

そして人間味あふれる表現で

季節の魅力を伝えているのが特徴です。

この記事「宝井其角の夏の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」では、其角の夏の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。

其角らしい粋で親しみやすい夏の句を、ぜひ味わってみてください。

クイズの答え:2.浴衣着て 瓜買ひに行く 袖もがな