炭太祇の夏の俳句で

言葉の間に耳をすませてみませんか?

日常の中にある小さな動きや感情を、

そっと言葉にする。

また炭太祇の俳句は、

身近な風景や自然の気配を

静かにとらえるやさしい視線が魅力です。

今回の記事では、そんな太祇の夏の俳句5つを厳選し、季語や情景をやさしく解説しました。

言葉の余白にひろがる季節の音を感じてみませんか?

炭太祇とは?

炭太祇- Wikipedia(たん たいぎ)

江戸時代中期の俳人で、

自由な日常描写と写生感覚が魅力です。

また与謝蕪村と同じく芭蕉復興の動きに参加し、

蕪村らと共に三菓社を結成しました。

そして江戸や京都、島原遊郭などで幅広い交流をもち、俳諧を通じて遊女や俳人と自由に関わる文化的架け橋でもありました。

彼の句では、芍薬の蕊や葉桜といった身近な自然の一瞬を、静かに、しかし鮮やかに切り取る表現が多く、読む人の心にやさしく響きます。

▶炭太祇と深く交流した与謝蕪村も、

風景や感情を繊細に描く俳人として知られています。

ときに同じ景色を見つめながら、それぞれの句に違う色がにじむ――

そんな視点で読むとさらに楽しい「与謝蕪村の夏の俳句5選」も、ぜひご覧ください。

炭太祇の夏の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!

『八重雲に 朝日のにほふ 五月哉』

八重雲に 朝日のにほふ 五月哉

読み方:やえぐもに あさひのにおう さつきかな

季語:五月(さつき)

句意:この句では、重なる雲に朝日が染まり、光の美しさが広がる初夏の空が生き生きと詠まれています。

この俳句は、五月の空に八重雲がたなびき、そこに朝日がさし込む光景を描いています。

また、「にほふ」という語が、光や空気のうつろいまでも美しく感じさせる表現になっているのがポイントです。

太祇の写生的な観察力と、季節を愛でるまなざしが詩情としてやさしく残る一句です。

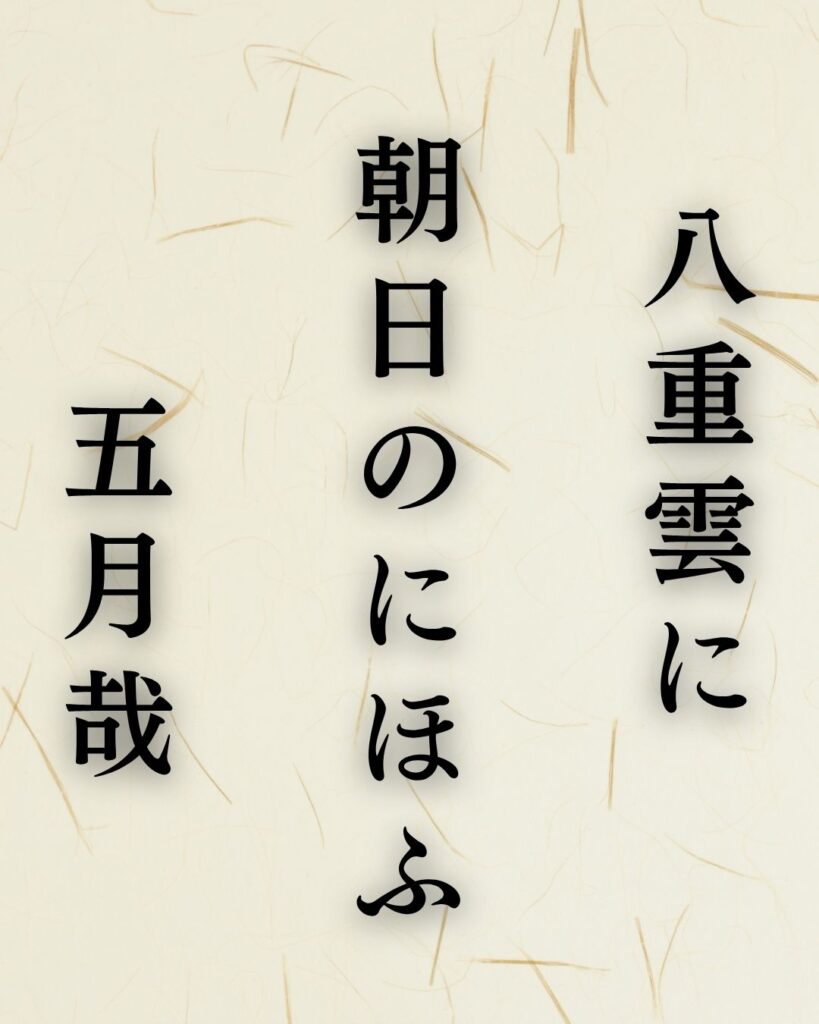

『ひとり言 いうて立ちさる 清水かな』

ひとり言 いうて立ちさる 清水かな

読み方:ひとりごと いうてたちさる しみずかな

季語:清水(しみず)

句意:この句では、ひとり言をこぼして清水のそばを立ち去る姿が、静かな夏の情景として詠まれています。

この俳句は、清水のほとりでつぶやき、そっと立ち去る人物の姿を描いています。

また、「ひとり言」という何気ない言葉が、清水の静けさや心の余韻を深めているのがポイントです。

動きと静けさが交差する瞬間に、太祇らしい素朴で写実的な感覚がにじんでいます。

『芍薬の 蕊の沸き立つ 日南かな』

芍薬の 蕊の沸き立つ 日南かな

読み方:しゃくやくの しべのわきたつ ひなたかな

季語:芍薬(しゃくやく)

句意:この句では、日なたに咲く芍薬の蕊が熱を帯びてふくらむように輝いている様子が詠まれています。

この俳句は、日なたに咲いた芍薬の花が、中心の蕊からエネルギーを放つように見える瞬間を描いています。

また、「沸き立つ」という語が、静かな花の中にひそむ生命の熱感を際立たせているのがポイントです。

自然の中の目に見えない動きを丁寧にとらえる、太祇らしい観察眼とあたたかいまなざしが光る一句です。

『夕顔の まとひも足らぬ 垣根かな』

夕顔の まとひも足らぬ 垣根かな

読み方:ゆうがおの まといもたらぬ かきねかな

季語:夕顔(ゆうがお)

句意:この句では、夕顔が垣根に絡みきれず、咲きこぼれている様子がやわらかく風にほどけるように詠まれています。

この俳句は、夕顔のつるが垣根を覆いきれずにのびている情景を描いています。

また、「まとひも足らぬ」という表現が、花の自由さやたおやかさをやさしく伝えるポイントです。

自然の形にあらがわない美しさを見つめる感覚に、太祇らしい素朴でやわらかな詩情がにじんでいます。

『葉ざくらの ひと木淋しや 堂の前』

葉ざくらの ひと木淋しや 堂の前

読み方:はざくらの ひときさびしや どうのまえ

季語:葉ざくら

句意:この句では、堂の前に立つ花の散った桜の木がひっそりとした淋しさをまとっている様子が詠まれています。

つまりこの俳句は、花が終わり葉だけとなった桜の木が、堂の前にひっそり佇んでいる姿を詠んでいます。

また、「ひと木淋しや」という表現が、季節の移ろいや静けさの中にある感情のゆらぎを映しているのがポイントです。

花の賑わいのあとの余韻や孤独感に、太祇のやさしいまなざしと静かな感受性があらわれています。

炭太祇の俳句ちょっとむずかしいクイズ

クイズ:炭太祇の俳句によく見られる特徴はどれでしょう?

- 派手で奇抜な言葉あそびが多い

- 歴史や故事をもとにした難解な句が多い

- 身近な風景や自然をやさしくとらえた句が多い

炭太祇の夏の俳句5選まとめ

炭太祇の夏の俳句では、

身近な風景や人の動きに

そっと目を向けたやさしい表現が魅力です。

また清水や葉ざくら、夕顔など、

季節の静けさの中にある感情のゆらぎを

丁寧に描いています。

そして難しい言葉を使わずに、日常の中にある詩を見つける力が、太祇らしい俳句の味わいを生んでいます。

クイズの答え:3.身近な風景や自然をやさしくとらえた句が多い

※たとえば清水や葉ざくらなど、

炭太祇の句では身近な風景をそっと描くものが多いです。

一方で、派手さや難しさはあまりなく、

そして日常の静けさに目を向けた作風が特徴です。

だからこそ、誰でも共感できるやさしい一句が多く、

心に残りやすいのです。