短歌を始めるなら石川啄木の短歌を題材に、

楽しさを探してみませんか?

短歌は、五七五七七の中に広がる感情や

情景を楽しむ日本の伝統文化。

「短歌を始めるならこれ 石川啄木と短歌の世界」では、石川啄木の作品を通して、短歌の魅力や楽しみ方を初心者の方にもわかりやすくお伝えします。

短歌の基本ルール3つのポイント

- 五七五七七の定型

- 季節や自然の情景を取り入れる

- 感情を凝縮して表現する

五七五七七の定型

短歌は五七五七七の31音からなる定型詩で、

俳句(五七五の17音)に比べて表現の幅が広いのが特徴です。

またこの音数の多さが、

より詳細な感情や情景の描写を可能にしています。

そして俳句は短い分、凝縮した表現が求められますが、

短歌ではゆったりと心情を伝えることができます。

季節や自然の情景を取り入れる

短歌でも季節や自然を取り入れることが多いですが、

俳句と異なり「季語」の使用が必須ではありません。

また季節以外の感情や日常の出来事を

自由に詠むことができるため、表現の自由度が高く、

現代的なテーマにも対応しやすいのが特徴です。

感情を凝縮して表現する

短歌は感情を丁寧に描写するのに対し、

俳句は「間」や余白を使って感情を暗示するのが特徴です。

また短歌では五七五のリズムに続く

七七の部分で感情を具体的に展開できるため、

感情表現がより直接的で深いものになります。

そして俳句は少ない音数で想像力を喚起する点が異なります。

和歌と短歌の違いを学ぼう!石川啄木と在原業平の名作から解説

和歌と短歌の違い、考えたことはありますか?

どちらも五七五七七の形式ですが、

その背景や特徴には違いがあります。

石川啄木の短歌と在原業平の和歌を例に、

わかりやすく違いを解説します。

- 時代背景

- テーマの広がり

- 表現の直接性

和歌の例:在原業平「ちはやぶる…」

『ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは』

百人一首 十七番

歌人:在原業平(ありわらのなりひら)

意味:竜田川の紅葉が川の水を鮮やかな赤色に染めて流れる様子を、神代にも聞いたことがないほど美しいとたたえた歌です。

- 背景: 平安時代、在原業平が詠んだ歌。自然や神話をテーマにした優雅な作品が特徴です。

- 内容: 竜田川の紅葉を染めた水が、古代の神話的な情景を思わせます。また鮮やかな色彩表現が魅力的です。

- 和歌の特徴: 平安時代の雅な文化や、自然と神話を重んじるテーマ性が反映されています。

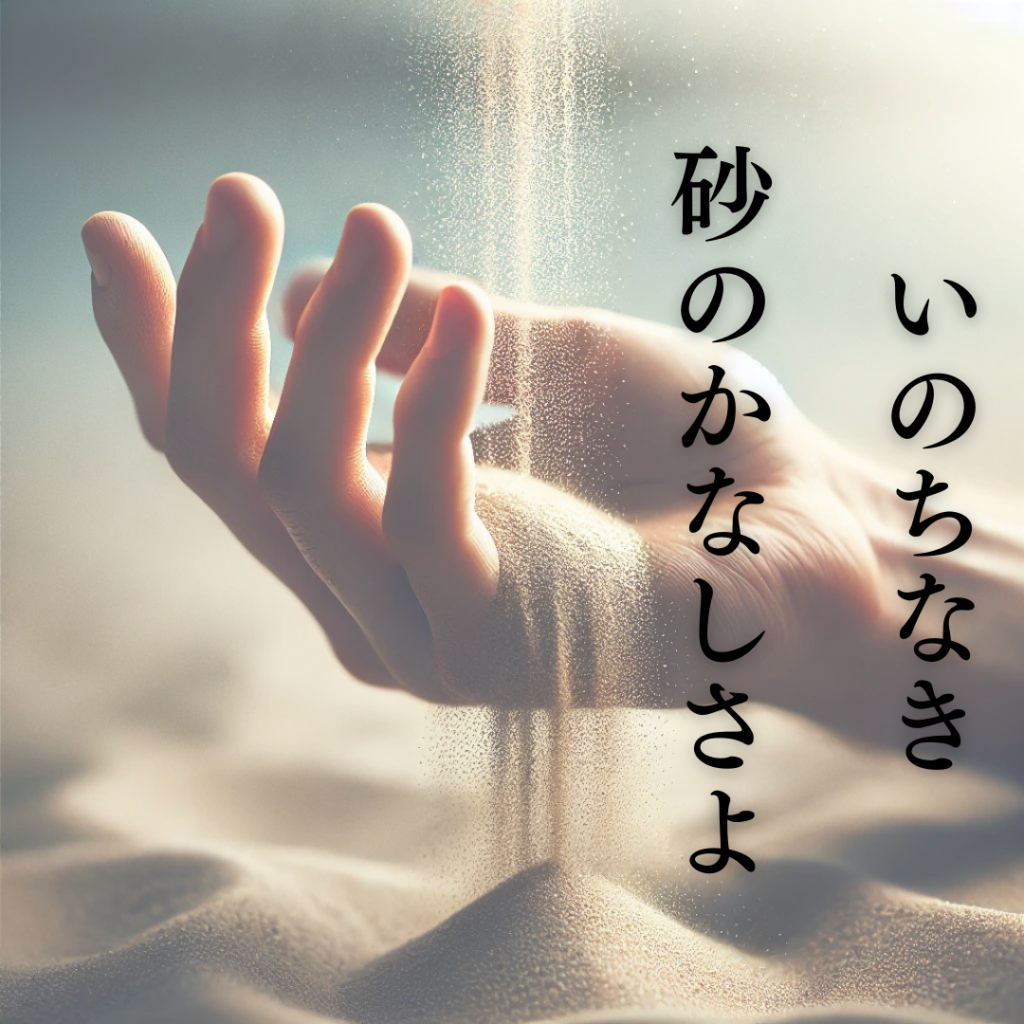

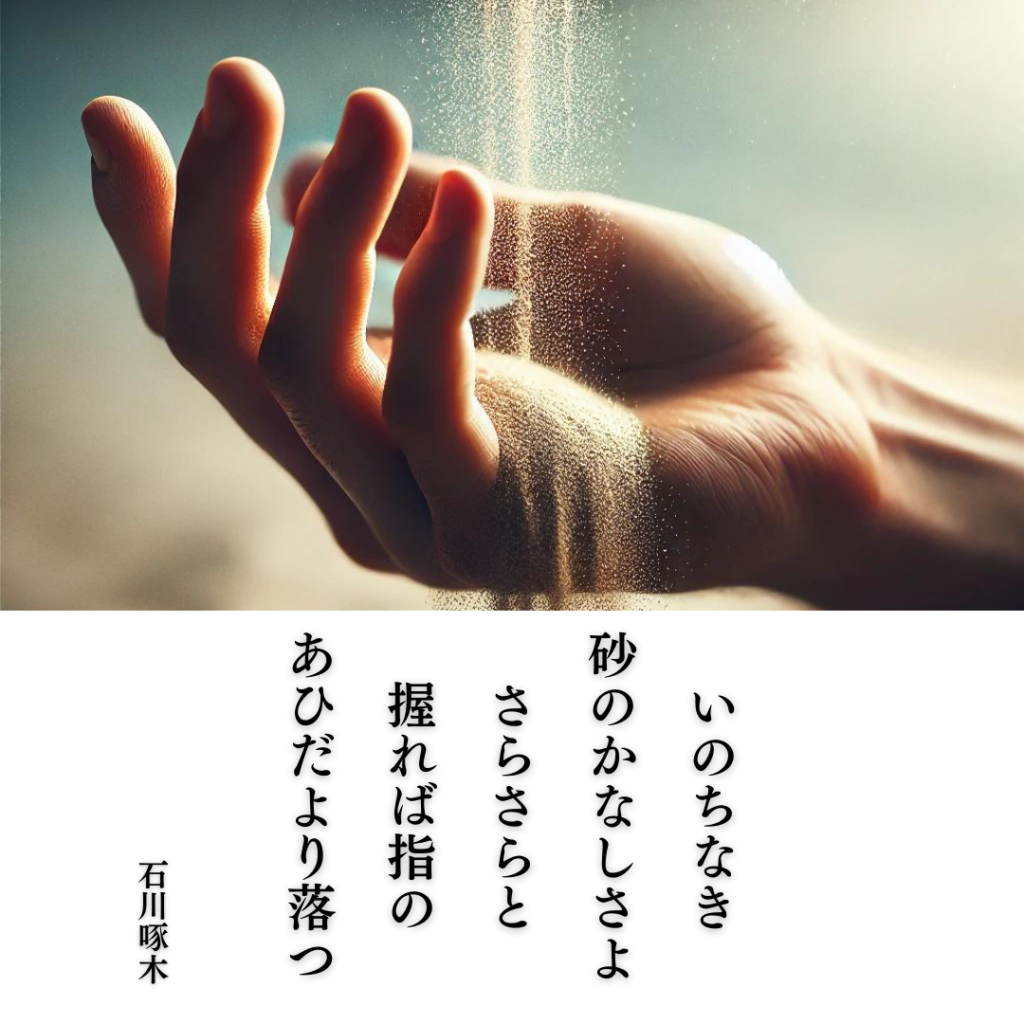

短歌の例:石川啄木「いのちなき…」

『いのちなき 砂のかなしさよ さらさらと 握れば指の あひだより落つ』

歌集:『一握の砂』

意味:砂に生命がないことを嘆きながら、その儚さを感じています。また砂を握っても指の間からこぼれ落ちる様子が、つかもうとしてもつかめないものへの切なさや無力感を象徴しています。

- 背景: 明治時代に活躍した石川啄木の代表作。短歌に日常的な感情や哲学的な視点を取り入れてます。

- 内容: 砂を握ることで感じる「生命のないものの儚さ」を詠んでいます。また感情が直接的に表現されています。

- 短歌の特徴: 和歌よりも個人的で感情を前面に出した表現が特徴的です。

和歌と短歌の違いまとめ

石川啄木の短歌と在原業平の和歌を比較すると、

短歌は内面的で感情に寄り添う表現が特徴であるのに対し、

和歌は自然や神話を優雅に詠みあげる点が異なります。

またこの違いは、時代背景やテーマの選び方、

表現方法に現れています。

それぞれの形式の魅力を感じながら、

短歌と和歌の違いをさらに楽しんでみてください!

短歌の世界を巡りながら、移ろう季節の彩りを感じてみませんか? 🍁✨

石川啄木の短歌が映し出す日常の情景に浸ったあとは、

百人一首の和歌に詠まれた、日本の四季の美しさにも触れてみませんか?

十七番・在原業平の歌は、竜田川の流れが紅葉で赤く染まる様子を、

「古の神々の時代にも聞いたことがない」と詠み込んだ一首。

まるで水そのものが紅にくくり染めされたかのような、鮮やかな秋の情景が広がります。

短歌を始めるなら石川啄木の短歌をまず楽しみませんか?

- 情景を想像する

- 感情を共感する

- お気に入りを見つける

情景を想像する

短歌は、五七五七七の中に情景や

感情を凝縮して表現します。

石川啄木の「いのちなき砂のかなしさよ」では、

砂を握る場面から儚さを感じさせます。

また与謝野晶子の短歌を読む際も、

描かれる愛や自然の美しさを

思い浮かべることで詩の世界が広がります。

感情を共感する

短歌には、作者の喜びや悲しみ、

切なさが込められています。

与謝野晶子の「君死にたまふことなかれ」では

愛する人への思いが深く、

また石川啄木の短歌には孤独や憂いが漂います。

そして自分の体験と重ね合わせることで、

短歌の感情が心に響きます。

お気に入りを見つける

与謝野晶子や石川啄木など、

有名な歌人の作品に触れる中で、

自分が好きな歌や共感する歌を見つけるのも楽しみです。

また一度気に入った短歌を何度も読み返すことで、

新たな発見が生まれ、その言葉の美しさや

深みをさらに感じられます。

石川啄木の短歌の世界を楽しんだら、次は与謝野晶子の世界へ! ✨📖

啄木の短歌に込められた哀愁や郷愁に心を寄せたなら、

情熱と愛に満ちた与謝野晶子の短歌もぜひ味わってみませんか?

短歌を始めるなら石川啄木の経歴を知りたくありませんか?

石川啄木 – Wikipedia(1886年2月20日生まれ)は、

岩手県出身の日本の歌人・詩人で、

本名は石川一(いしかわ はじめ)です。

また早稲田大学に進学するも中退し、

新聞記者や教師として働きました。

その後、上京して文学活動を本格化させ、

短歌や詩、小説を発表しました。

そして代表作に歌集『一握の砂』や

『悲しき玩具』があります。

しかし、生活は困窮し、1912年4月13日に26歳の

若さで結核により亡くなりました。

短歌を始めるなら石川啄木の代表作を押さえませんか?

5音句: 「いのちなき」

生命のない砂を象徴し、その無意味さを表現しています。そのため、このフレーズは儚さと無常感を感じさせる効果があります。

7音句: 「砂のかなしさよ」

「砂の悲しさ」には感嘆を込めており、喪失感や孤独感が強調されています。この表現によって、砂に感情を見出す独特の視点が示されています。

5音句: 「さらさらと」

砂がこぼれ落ちる音を聴覚的に表現し、そのことで消失の儚さが描写されています。この音によって、無常の感覚がさらに強められます。

7音句: 「握れば指の」

生命のない砂を象徴し、その無意味さを表現しています。そのため、このフレーズは儚さと無常感を感じさせる効果があります。

7音句: 「あひだより落つ」

砂が指の間から落ちていく様子が描写されており、努力しても失われることを象徴しています。さらに、この描写は人生の無力感を深く表現しています。

石川啄木の思いの捉え方

石川啄木の短歌は、生活の中で感じる無力感や孤独を通して、人生の儚さを象徴的に描いています。さらに、彼の詩が持つ深い感情の豊かさが際立っています。

情景の認識と楽しみ方

短歌の情景を楽しむには、視覚と聴覚を使って感じ取ることが大切です。たとえば、砂の持つ物質感や音のイメージを通じて、人生の儚さを深く感じることができます。

石川啄木の短歌の世界をもっと楽しみたい方へ! ✨📖

「イラストでシンプルに楽しむ」シリーズでは、啄木の有名な短歌を厳選してご紹介!

心に響く言葉の数々を、イラストとともに味わいませんか?

👉 イラストでシンプルに楽しむ石川啄木の有名な短歌5選vol.1

短歌を始めるならこれ 石川啄木と短歌の世界まとめ

短歌は、シンプルな形式で深い感情や日常の美しさを表現する文学です。例えば、石川啄木の「いのちなき 砂のかなしさよ さらさらと 握れば指の あひだより落つ」は、人生の儚さと孤独感を巧みに描いています。「短歌を始めるならこれ!石川啄木と短歌の世界」では、短歌の魅力や楽しみ方をわかりやすく解説しています。そして自分なりの楽しみ方で短歌を作り、日々の新たな発見を楽しんでください!