百人一首第21番 素性法師『今来むと』背景解説で、

和歌の世界を旅してみませんか?

百人一首の中でも、

恋の切なさを素直に詠んだ

素性法師の「今来むと」。

恋人の言葉を信じ、

長月の夜を待ち続ける心情が描かれています。

今回ご紹介するのは、第21番『今来むと』。平安時代特有の恋愛観や風情が詰め込まれており、待つことの喜びと苦しみを通じて深い共感を得られる一首です。

百人一首第21番 素性法師『今来むと』背景解説では、初心者の方にもわかりやすく、和歌の背景や楽しみ方を丁寧に解説していきます。

百人一首の世界を覗いてみませんか?

▶前回の記事はこちらから!

前回は、恋の嘆きを静かに受け入れた元良親王の一首をたどりました。澪標のように揺るがぬ心に、深い愛の誠と静かな余情を感じます。

素性法師の生涯と百人一首の背景

生涯について

素性 – Wikipedia(生没年不詳)は、

平安時代前期から中期に活躍した歌人・僧侶で、

桓武天皇の曾孫にあたります。

父は三十六歌仙の一人である僧正遍昭で、

俗名は良岑玄利と伝えられています。

また出家後は雲林院や良因院に住み、宇多天皇の歌合にも参加しました。

そして『古今和歌集』に36首が収録されるなど、その才能は高く評価され、三十六歌仙の一人にも選ばれています。

歴史的イベント

素性法師は、宇多天皇の治世に活躍し、

天皇主催の歌合にたびたび招かれました。

896年(寛平8年)には権律師に任じられるなど、

宮廷での地位を築きました。

また、『古今和歌集』に和歌が収められることで、平安時代初期の文学や文化の発展に寄与しました。

そして延喜9年(909年)には醍醐天皇の前で屏風歌を詠むなど、和歌を通じて宮廷文化に深く関わりました。

他の歌について

素性法師の歌には、

自然の景色を通じて人間の感情を

象徴的に表現した作品が多くあります。

「底ひなき 淵やはさわぐ 山川の 浅き瀬にこそ あだ波は立て」では、

深い愛情は揺るがないが、浅い感情が波立つ様子を描き、

恋の儚さを象徴しています。

また、『古今和歌集』を中心に36首が収録され、自然と恋愛を巧みに織り交ぜた歌が高く評価されています。

百人一首における位置付け

第21番の素性法師「今来むと」は、

恋人を待ち続ける切なさと時間の移ろいを詠み、

平安時代の恋愛観を象徴する歌です。

またユーモアと哀感が織り交ぜられ、

恋の儚さが伝わる名歌として百人一首に選ばれています。

素性法師がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第21番 素性法師『今来むと』背景解説では、素性法師がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 恋人を待つ切ない心情を表現するため

- 時間の移ろいと恋の儚さを描くため

- 平安時代の恋愛観を反映するため

恋人を待つ切ない心情を表現するため

「今来む」という恋人の言葉を信じ、

夜が明けるまで待ち続けた

心情が表現されています。

また素直な感情が情景に溶け込み、

共感を呼びます。

時間の移ろいと恋の儚さを描くため

有明の月を通じて、

夜が明けるまでの時間の移ろいと、

恋の不確かさを詠み込んでいます。

自然と感情の融合が際立つ歌です。

平安時代の恋愛観を反映するため

人目を避けた恋愛が常識だった平安時代、

約束を守ることや信じることの大切さが

詠まれています。

この和歌では、当時の恋愛観を象徴しています。

素性法師の「今来むと」は、平安時代の恋愛観や価値観を色濃く反映しています。

また恋人を待つ切ない気持ちと、それを信じる心が、夜明けの有明の月と重ねられています。

この和歌は、平安時代の恋愛における期待と切なさ、そして儚さを美しく描写しており、自然と人間の感情が巧みに融合した一首です。

読み方と句意

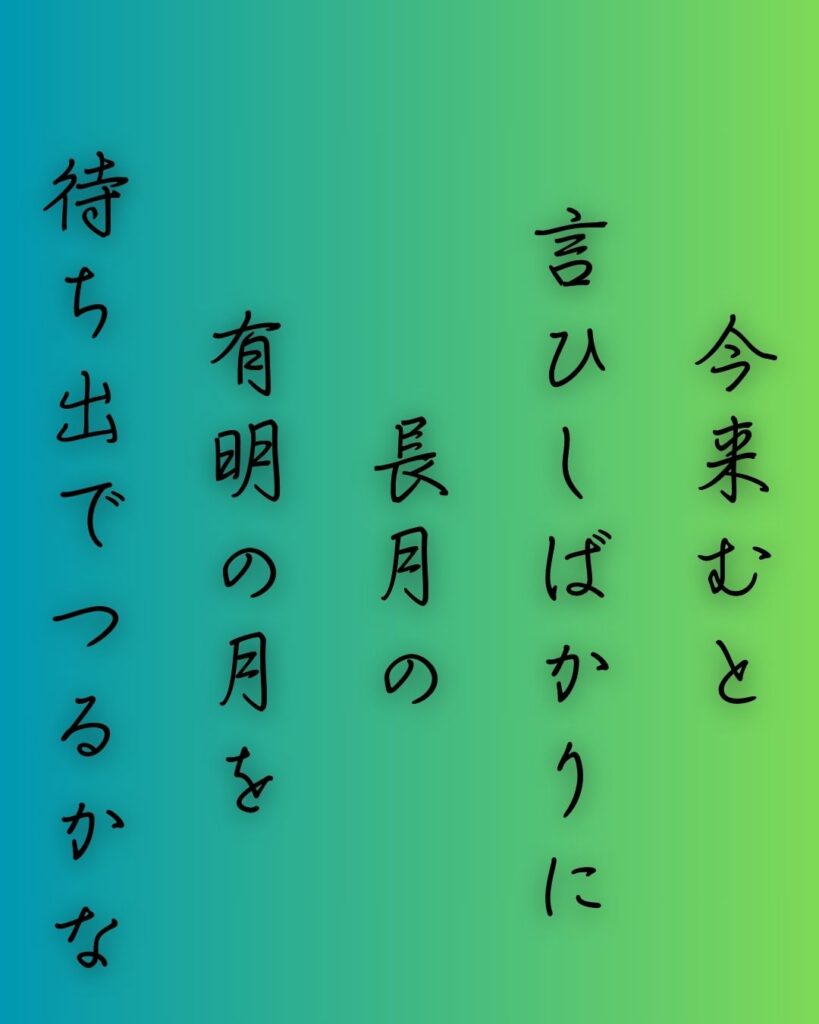

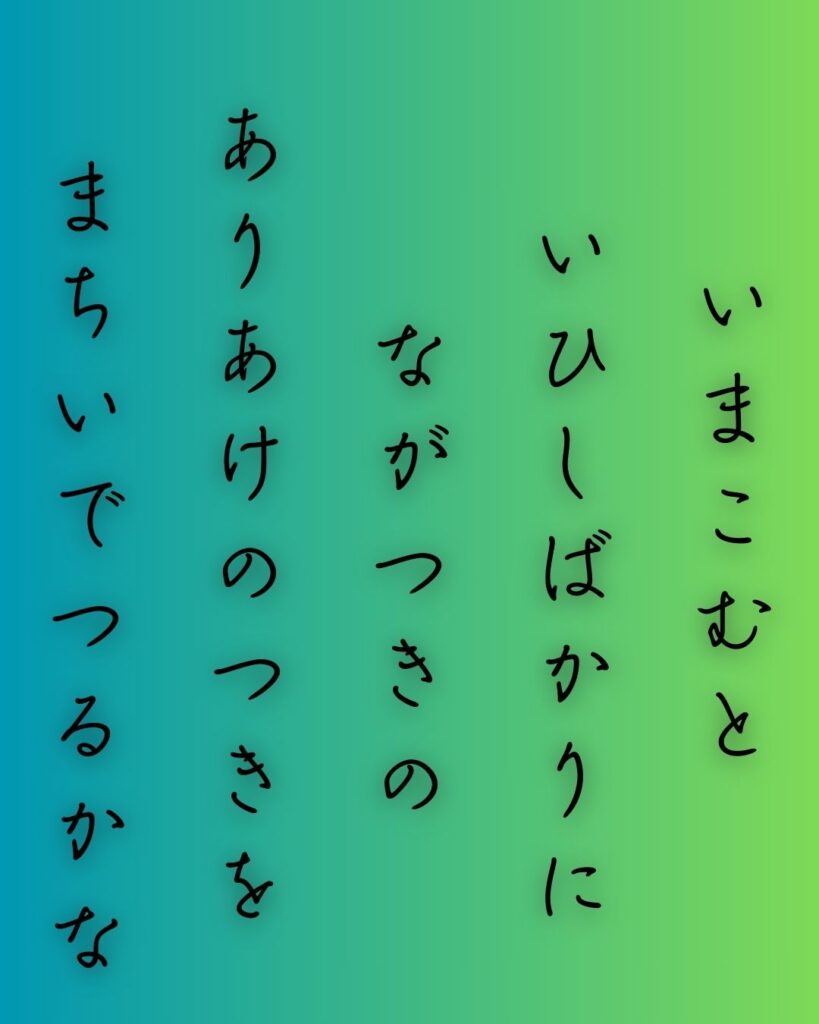

百人一首 素性法師

歌:今来むと 言ひしばかりに 長月の 有明の月を 待ち出でつるかな

読み:いまこむと いひしばかりに ながつきの ありあけのつきを まちいでつるかな

句意:恋人の「今来む」という言葉を信じて待ち続け、気づけば夜が明け、有明の月が空に残る切なさを詠む。

百人一首第21番 素性法師『今来むと』の楽しみ方

百人一首第21番 素性法師『今来むと』背景解説では、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 有明の月に象徴される切なさを感じる

- 平安時代の恋愛観を知る

- ユーモアと哀感のバランスを楽しむ

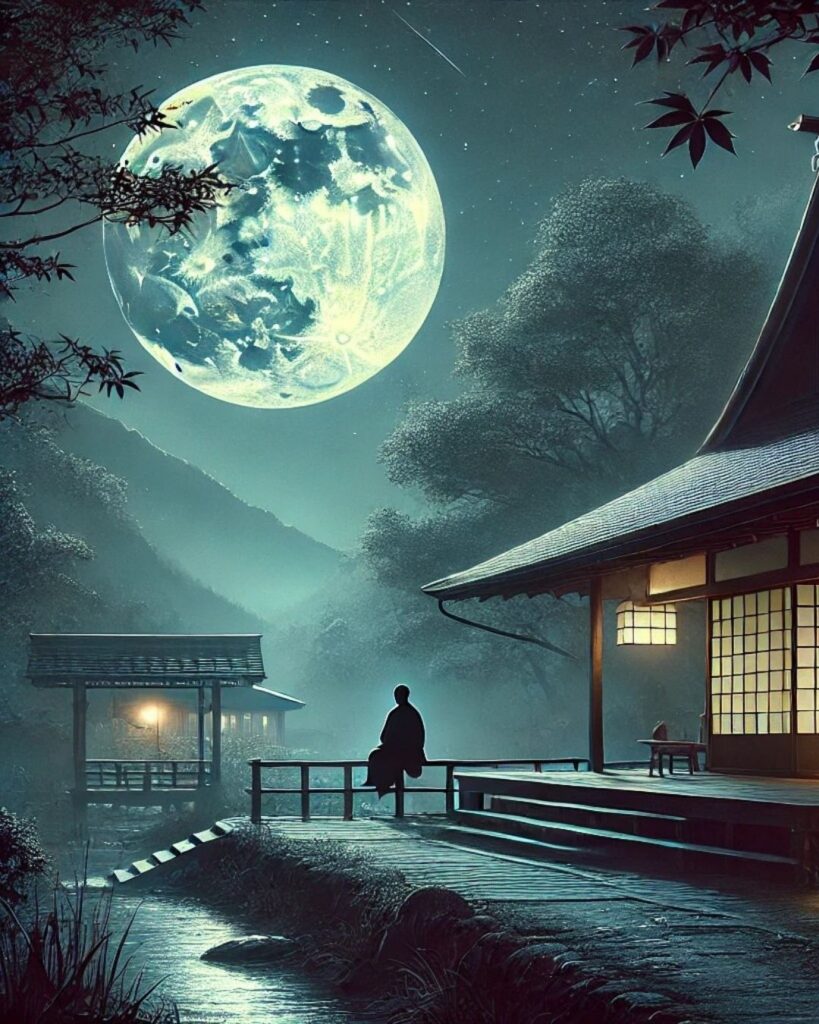

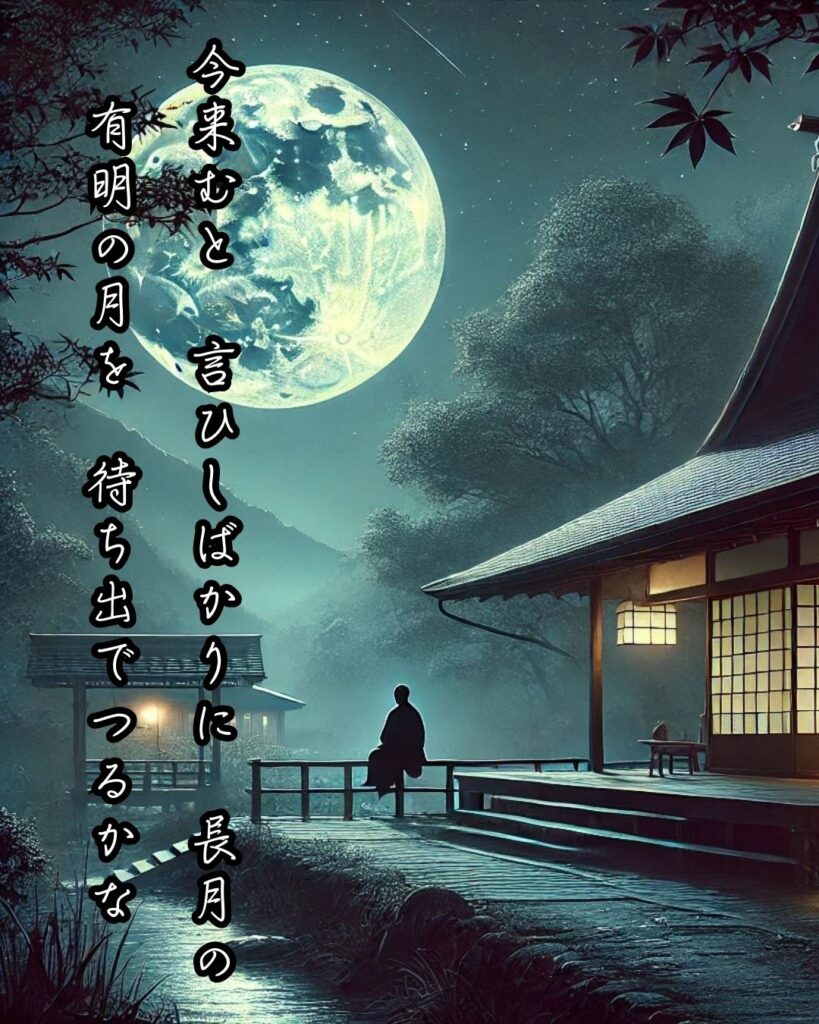

有明の月に象徴される切なさを感じる

夜が明けても待ち続けた心情が、

有明の月に重ねられています。

月を通じて切ない思いが浮かび上がります。

この和歌では、恋人を信じて待つ間の胸の高鳴りや、その後の切ない感情が、月の光とともに静かに描かれています。また月が持つ普遍的な美しさと、恋の感情が交錯する瞬間を感じながら読むと、深い味わいが得られます。

平安時代の恋愛観を知る

恋人を待つ心情や時間の過ごし方が、

平安時代特有の恋愛観を感じさせます。

この和歌では、待つことの苦しさや喜び、そして信じる心の大切さが美しく描かれています。そして和歌を通じて、当時の恋愛観や価値観を理解することで、平安時代の人々の心の動きに触れることができます。

ユーモアと哀感のバランスを楽しむ

待ち続けた結果、

朝を迎えてしまう様子には、

切なさだけでなくユーモアも感じられます。

この和歌では、恋人を信じて待ち続けた素直な心情と、その結果として朝を迎えてしまった状況の微妙なユーモアが含まれています。また素性法師の率直な感情が詠まれているため、読み手は共感すると同時に、そのユーモアに微笑むことができます。

百人一首第21番 素性法師『今来むと』背景解説

上の句(5-7-5)

上の句「今来むと 言ひしばかりに 長月の」では、

恋人が「今すぐ行く」と言った言葉を信じ、

秋の長月(旧暦9月)の夜に待ち続ける

情景が描かれています。期待と切なさが静かに滲む一節です。

五音句の情景と意味 「今来むと」

「今来むと」では、恋人から「今すぐ行く」と言われ、またその言葉に胸を高鳴らせて待つ姿が描かれています。

七音句の情景と意味 「言ひしばかりに」

「言ひしばかりに」では、その言葉を信じたまま、ひたむきに待ち続ける純粋な心情が滲んでいます。

五音句の情景と意味 「長月の」

「長月の」では、秋の深まりを感じさせる旧暦9月の夜、静寂の中で時間が流れる情景を描いています。

下の句(7-7)分析

下の句「有明の月を 待ち出でつるかな」では、

恋人を待つうちに夜が明け、

有明の月が空に残る情景を詠んでいます。

月が夜明けまでの長い時間を象徴し、

待ち続けた切なさが強調されています。

七音句の情景と意味 「有明の月を」

「有明の月を」では、夜明けまで空に残る有明の月が、長く待ち続けた時間の象徴として描かれています。

七音句の情景と意味 「待ち出でつるかな」

「待ち出でつるかな」では、恋人を待つうちに夜が明けてしまった切なさと、期待が叶わなかった虚しさを表現しています。

百人一首第21番 素性法師『今来むと』和歌全体の情景

和歌全体では、秋の長月の静かな夜、恋人の「今来む」という言葉を信じて待ち続ける情景が描かれています。また時が過ぎ、夜が明ける頃には有明の月が空に残り、待つことの切なさと虚しさが静かに広がります。そしてこの和歌は、恋人を信じる純粋な心と、待ち続ける時間の儚さを象徴的に表現しています。

▶次回記事はこちらから!

月影のもとで待ち人を想った素性法師の歌をたどったあとは、山風に心の想いを重ねた、文屋康秀の風雅な一首へと進みましょう。

👉百人一首第22番 文屋康秀『吹くからに』背景解説 – 山風の真意

百人一首第21番 素性法師『今来むと』まとめ

素性法師の「今来むと」は、

恋人を信じて待ち続ける切なさと、

夜が明けるまでの時間の移ろいを詠んだ一首です。

有明の月が待つ心情と時の儚さを象徴し、平安時代の恋愛観を鮮やかに伝えています。そして純粋な期待と叶わなかった虚しさが交錯するこの歌は、今も多くの共感を呼ぶ名歌です。

百人一首第21番 素性法師『今来むと』背景解説を百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。

関連ページ・一覧リンク集

🛤️ この百人一首の旅を、もう少し続けたい方へ

- ← [この和歌の背景解説へもどる]

- ← [第21〜30番を読むへ]

- ← [三十六歌仙をめぐるへ]

- ← [僧侶の歌をめぐるへ]

- ← [百人一首の世界をめぐるへ]