百人一首第23番 大江千里『月見れば』背景解説で、

和歌の世界を旅してみませんか?

百人一首の第23番、大江千里の「月見れば」は、

秋の夜に月を眺めることで、様々な思いが

心に湧き上がる情景を詠んだ一首です。

今回ご紹介するのは、第23番『月見れば』。秋の夜長に月を眺めることで広がる情感と、平安時代の人々が抱いた心の機微を、この歌を通して味わってみませんか?

百人一首第23番 大江千里『月見れば』背景解説では、初心者の方にもわかりやすく、和歌の背景や楽しみ方を丁寧に解説していきます。

▶前回の記事はこちらから!

前回は、山風に恋の想いを重ねた文屋康秀の一首をたどりました。吹き抜ける風の中に、移ろう心と自然の響きを感じます。

大江千里の生涯と百人一首の背景

生涯について

大江千里 – Wikipedia(生没年不詳)は、

平安時代前期の貴族・歌人で、

参議・大江音人の子とされています。

大学寮で学び、元慶7年(883年)に備中大掾に任じられ、

その後も中務少丞、兵部少丞、兵部大丞などの

官職を歴任しました。

しかし、学才の誉れ高かったものの、官人としては生涯を通じて不遇であったと伝えられています。

歴史的イベント

大江千里は平安時代前期の歌人で、

寛平六年(894年)に宇多天皇の勅命により

『句題和歌』を献上しました。

これは漢詩を題材に和歌に翻案した作品集で、

和歌と漢詩の融合を試みた革新的な試みでした。

また、是貞親王歌合や寛平御時后宮歌合などの歌会に参加し、当時の宮廷文化に大きく関わりました。

そして彼の和歌は古今和歌集をはじめ、勅撰集に数多く選ばれ、後世に大きな影響を与えました。

他の歌について

大江千里の代表的な和歌の一つに、

「ねになきて ひちにしかども 春雨に ぬれにし袖と とはばこたへむ」

(古今和歌集・恋歌)があります。

この歌は、恋の切なさを春雨に濡れた袖に例え、

どれほど涙を流しても、その理由を尋ねられれば、

春雨のせいだと答えるしかない、という心情を詠んだものです。

彼の和歌は、自然の情景と恋の感情を巧みに重ね合わせる表現が特徴で、多くの勅撰集にも収録されています。

百人一首における位置付け

百人一首第23番の大江千里の歌は、

平安時代の繊細な心情表現を象徴する一首です。

秋の夜、月を眺めることで溢れ出る悲しみを詠み、

自身だけではない普遍的な哀感を表現しています。

大江千里がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第23番 大江千里『月見れば』背景解説では、大江千里がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 秋の寂寥感の表現

- 人の哀しみの普遍性

- 平安時代の美意識

秋の寂寥感の表現

秋の夜、月を眺めることで心に浮かぶ寂しさを表現し、

その静かな情景に自身の感情を重ねました。

また秋は、物思いにふける季節として

平安時代の人々に特別な意味を持っていました。

人の哀しみの普遍性

自身だけではなく、誰しもが秋の月を見て

切なさを感じることを和歌に込めました。

また自らの感傷を普遍的なものとして詠むことで、

共感を呼ぶ表現に仕上げています。

平安時代の美意識

平安貴族の間では、月を愛でながら人生の

無常を感じることが風雅とされました。

そしてこの歌もまた、月を通して移りゆく時と

心の変化を詠み、繊細な美意識を表現しています。

この和歌では、月を見て心が揺れ動く普遍的な人の感情を詠んだものです。秋の月は美しくもあり、同時に孤独や寂しさを感じさせる象徴的な存在です。

また平安時代の人々は、自然の変化に心を重ね合わせ、自らの心情を繊細に表現しました。

大江千里もまた、その美しい月を見つめることで、自身だけではない、誰しもが抱く哀感を表現し、時代を超えて共感を呼ぶ一首を詠みました。

読み方と句意

百人一首 大江千里

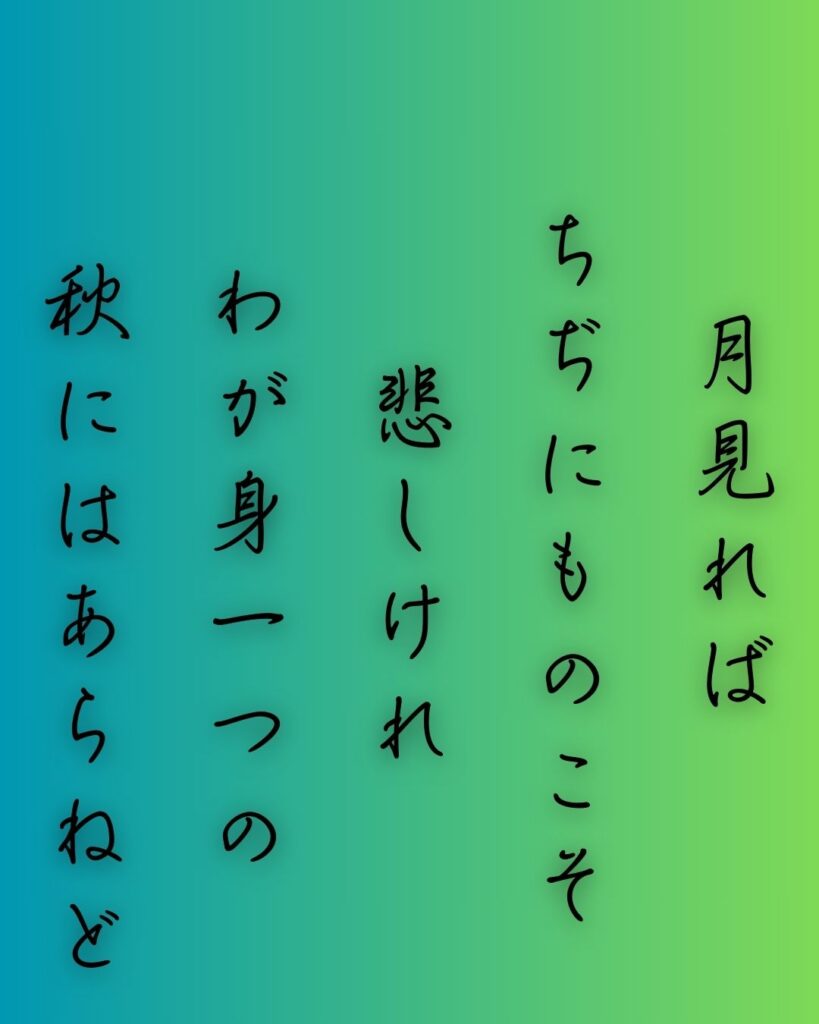

歌:月見れば ちぢにものこそ 悲しけれ わが身一つの 秋にはあらねど

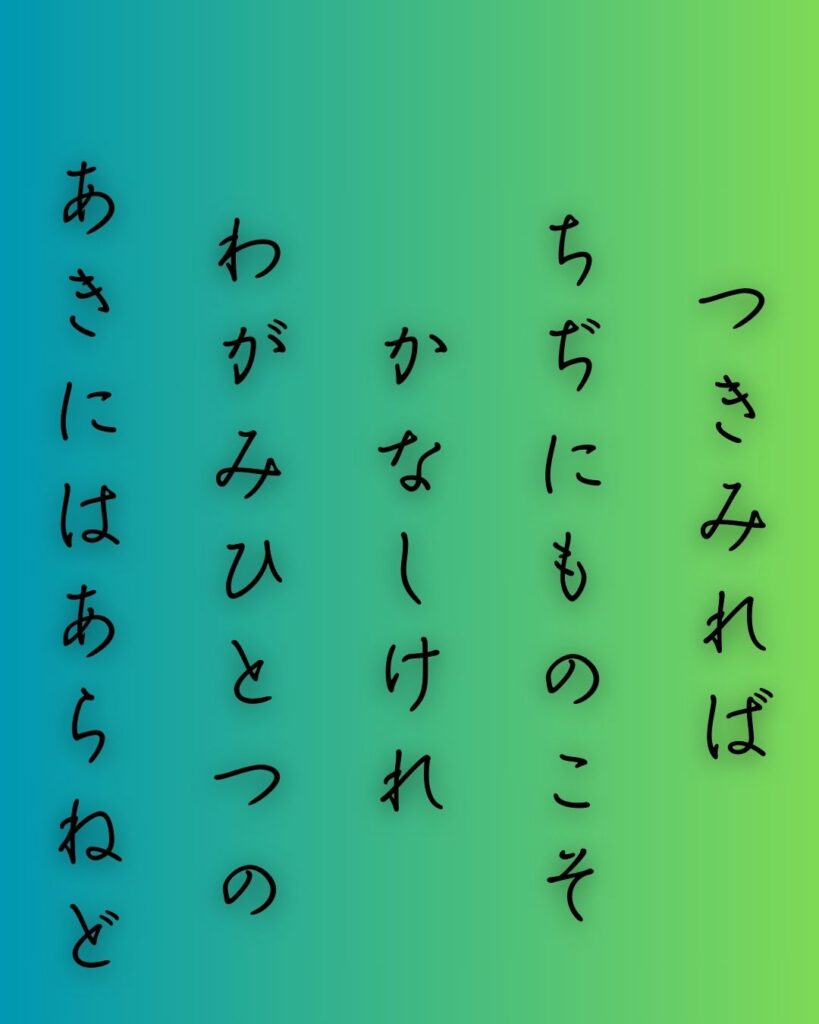

読み:つきみれば ちぢにものこそ かなしけれ わがみひとつの あきにはあらねど

句意:月を見ていると、様々な思いがあふれ悲しくなる。秋の寂しさを感じるのは自分だけではないのに。

百人一首第23番 大江千里『月見れば』の楽しみ方

百人一首第23番 大江千里『月見れば』背景解説では、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 秋の情景を想像する

- 心の移ろいを味わう

- 音の響きを楽しむ

秋の情景を想像する

月明かりに照らされた秋の夜、

ひんやりとした風や静寂を感じながら、

和歌の情景を想像すると、より深く楽しめます。

この和歌では、秋特有の寂寥感や、自然の美しさと儚さのコントラストを心に描きながら、この歌の世界に浸ることで、一層の味わいを楽しむことができます。

心の移ろいを味わう

秋の月を見て、次々に湧き上がる思いを、

自分自身の経験と重ね合わせながら読むと、

より共感できます。

この和歌では、月を見て心が揺れ動く様子を表しており、読者自身の過去の経験や思い出と重ね合わせることで、より深い共感を得ることができます。また秋の月は、見る人それぞれの感情を映し出す鏡のような存在であり、読むたびに異なる気持ちを感じられるのが魅力です。

音の響きを楽しむ

「ちぢにものこそ悲しけれ」など、

言葉の響きを感じながら声に出して読むことで、

和歌のリズムと情緒を楽しめます。

この和歌では、「ちぢにものこそ」など、音の繰り返しが切なさを強調し、読むことで哀愁がより深まります。また声に出して詠むことで、和歌の音の流れや余韻を楽しみながら、古典の美しさを味わうことができます。

百人一首第23番 大江千里『月見れば』背景解説

上の句(5-7-5)

上の句「月見れば ちぢにものこそ 悲しけれ」では、

月を眺めると、次々とさまざまな思いが湧き上がり、

心が悲しみに満たされる様子を表しています。

五音句の情景と意味 「月見れば」

「月見れば」では、秋の澄んだ夜空に浮かぶ月を見上げることで、静けさの中に広がる寂寥感や、心に浮かぶさまざまな思いが呼び起こされる情景が描かれています。

七音句の情景と意味 「ちぢにものこそ」

「ちぢにものこそ」では、月を眺めることで、過去の思い出や将来への不安、胸に秘めた感情が次々と湧き上がり、心が揺れ動く様子が表現されています。

五音句の情景と意味 「悲しけれ」

「悲しけれ」では、湧き上がる様々な思いが、心の奥深くに寂しさとして染み入り、月の美しさに対する切なさや孤独感が強く表れています。

下の句(7-7)分析

下の句「