百人一首第40番 平兼盛『しのぶれど』背景解説で、

和歌の世界を旅してみませんか?

第40番に収められた平兼盛の和歌、「しのぶれど」。

この歌は、隠していたはずの恋心が、

思わず表情や態度に現れてしまう切なさを詠んでいます。

今回ご紹介するのは、第40番『しのぶれど』。この歌では忍んでも隠しきれない恋の苦しさが、繊細な言葉で巧みに表現されています。

百人一首第40番 平兼盛『しのぶれど』背景解説では、初心者の方にもわかりやすく、和歌の背景や楽しみ方を丁寧に解説していきます。

▶前回の記事はこちらから!

前回は、人に語れぬ恋の苦しみを詠んだ参議等の一首をたどりました。忍ぶほどに深まる想いの中に、恋の切なさと静かな情熱を感じます。

平兼盛の生涯と百人一首の背景

生涯について

平兼盛 – Wikipedia(生年不詳~990年)は、

平安時代中期の歌人で、三十六歌仙の一人です。

また光孝天皇の曾孫である平篤行の子として生まれ、

従五位上・駿河守を務めました。

『後撰和歌集』以下の勅撰和歌集に約90首が収録されています。

平兼盛は、光孝天皇の曾孫にあたります。歌人として名を馳せた彼の才能は、皇族の血筋を引く家系の中で育まれたのかもしれません。実は、百人一首にはその曾祖父である光孝天皇の和歌も収められています。

光孝天皇が詠んだ「君がため」は、天皇らしいおおらかで温かい情景が広がる一首です。ぜひ、平兼盛の歌とともに、光孝天皇の和歌の魅力も味わってみてください!

歴史的イベント

平兼盛は、『天徳内裏歌合』(960年)で

壬生忠見と名勝負を繰り広げた歌人として知られています。

この時、兼盛の「しのぶれど」の歌が選ばれ、

百人一首にも収録されました。

また、彼はこの歌合以外にも、さまざまな歌会や屏風歌で活躍し、宮廷歌壇における有力歌人でした。

また、生前から多くの逸話の主人公として語られており、当時からその才能と人物像が注目されていたことがうかがえます。

平兼盛の和歌「しのぶれど」は、『天徳内裏歌合』で壬生忠見と競い合った一首として知られています。この名勝負のもう一方の歌、「恋すてふ」も、百人一首に収められています。

次回は、その壬生忠見の和歌を深掘りし、二人の名勝負の背景に迫ります!平兼盛の歌と対になる忠見の一首を知ることで、より百人一首の世界が広がります。ぜひ、お楽しみに!

他の歌について

平兼盛は『後撰和歌集』にも多くの歌を残しており、

その中の一つに

「けふよりは 荻の焼け原 かきわけて 若菜つみにと 誰をさそはむ」

という和歌があります。

この歌では、共に若菜を摘みに行く相手を失った寂しさが詠まれています。「焼け原をかきわける」という表現が、孤独の深まりを象徴しています。

また、百人一首の「しのぶれど」と同様に、言葉には出せない想いが、巧みな比喩を用いて表現されている点が特徴です。

百人一首における位置付け

平兼盛の和歌は、恋心を隠そうとしても抑えきれず、

ついに表情に現れてしまう切なさを詠んだ一首です。

また『天徳内裏歌合』で壬生忠見と競い合い、

選ばれた名歌としても有名で、

平安時代の恋愛観を象徴する作品です。

そして秘めた想いと、それを察する人々の視線が交錯する、

平安和歌の繊細な表現が詰まった一首です。

平兼盛がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第40番 平兼盛『しのぶれど』背景解説では、平兼盛がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 恋心を忍ぶことの難しさを表現するため

- 人の目を通じて恋の重さを描くため

- 『天徳内裏歌合』での勝負歌として

恋心を忍ぶことの難しさを表現するため

平安時代の恋愛では、想いを表に出さず、

密かに心に秘めることが美徳とされていました。

しかし、兼盛の和歌では、

どれだけ忍んでも恋心が抑えきれず、

表情や態度に現れてしまう切なさが詠まれています。

また恋を忍ぶことの難しさを、

率直な言葉で表現した点が、この歌の魅力です。

人の目を通じて恋の重さを描くため

この和歌の特徴は、「ものや思ふと 人の問ふまで」

という結びにあります。

これは、周囲の人が「何か思い悩んでいるのでは?」

と気づくほど、感情があふれていることを意味します。

また恋する心は、時に自分の制御を超え、

他人の目に映るほどに強くなることを、

この歌は巧みに描いています。

『天徳内裏歌合』での勝負歌として

この歌は、『天徳内裏歌合』(960年)で

壬生忠見と競い合い、勝利を収めた一首です。

また当時の歌合は、公家たちの前で

詠み比べをする重要な場でした。

そして兼盛の和歌は、

恋心の抑えきれなさを情感豊かに表現し、

技巧的な壬生忠見の歌を凌ぐものとして評価されたのです。

平兼盛の和歌は、恋を忍ぶことの難しさと、感情があふれ出る瞬間を描いた作品です。

当時、恋は秘めるべきものとされていましたが、想いが深ければ深いほど、それを抑えることは難しくなります。

この和歌では、自分の気持ちが知らぬ間に表に現れ、それを周囲の人が察するという構図が見事に表現されています。千年前の恋の苦しみが、現代の私たちにも共感を呼ぶ一首といえるでしょう。

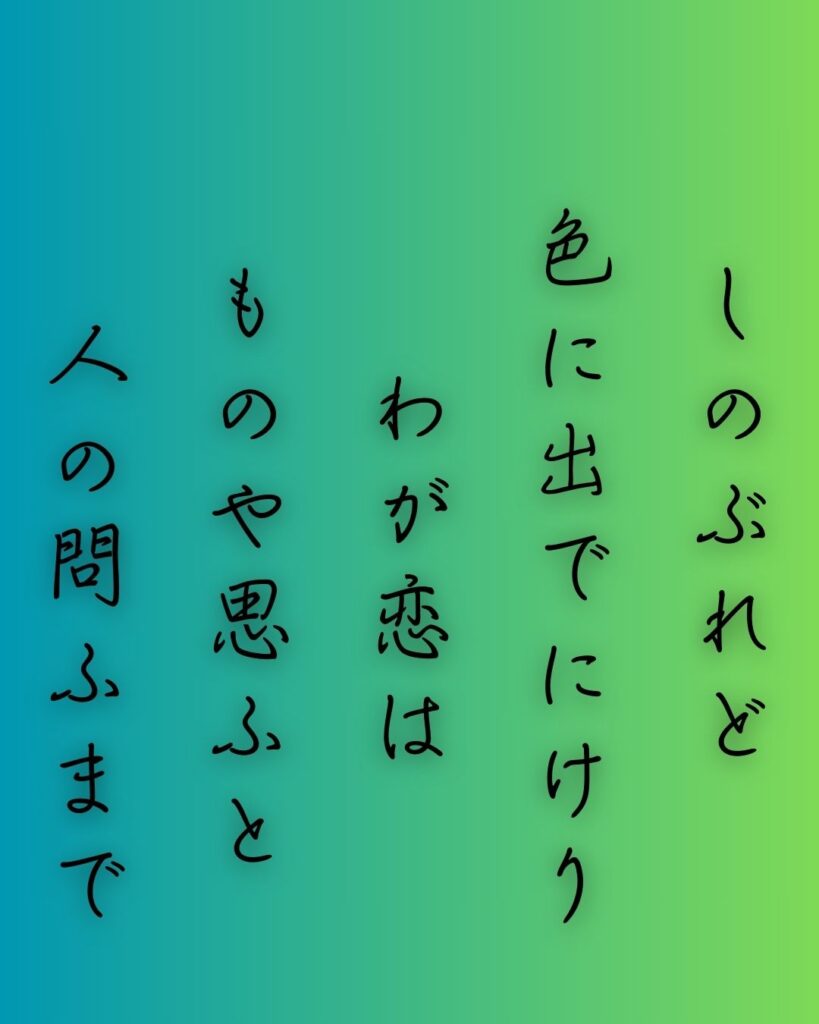

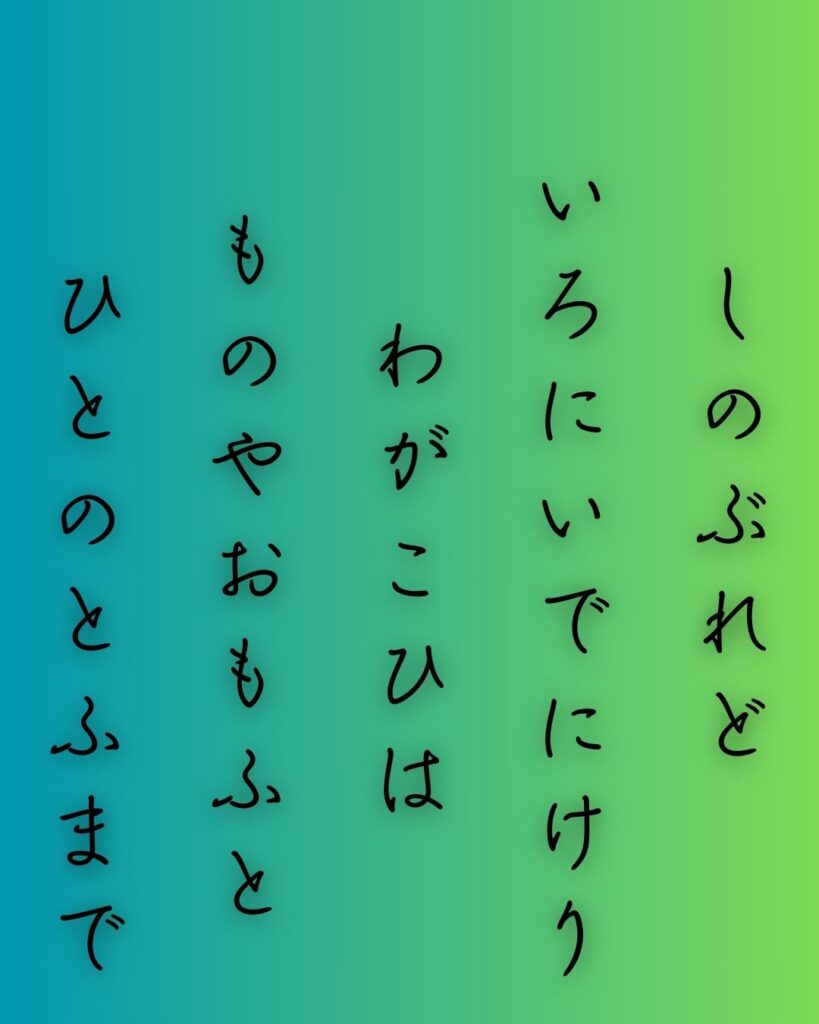

読み方と句意

百人一首 平兼盛

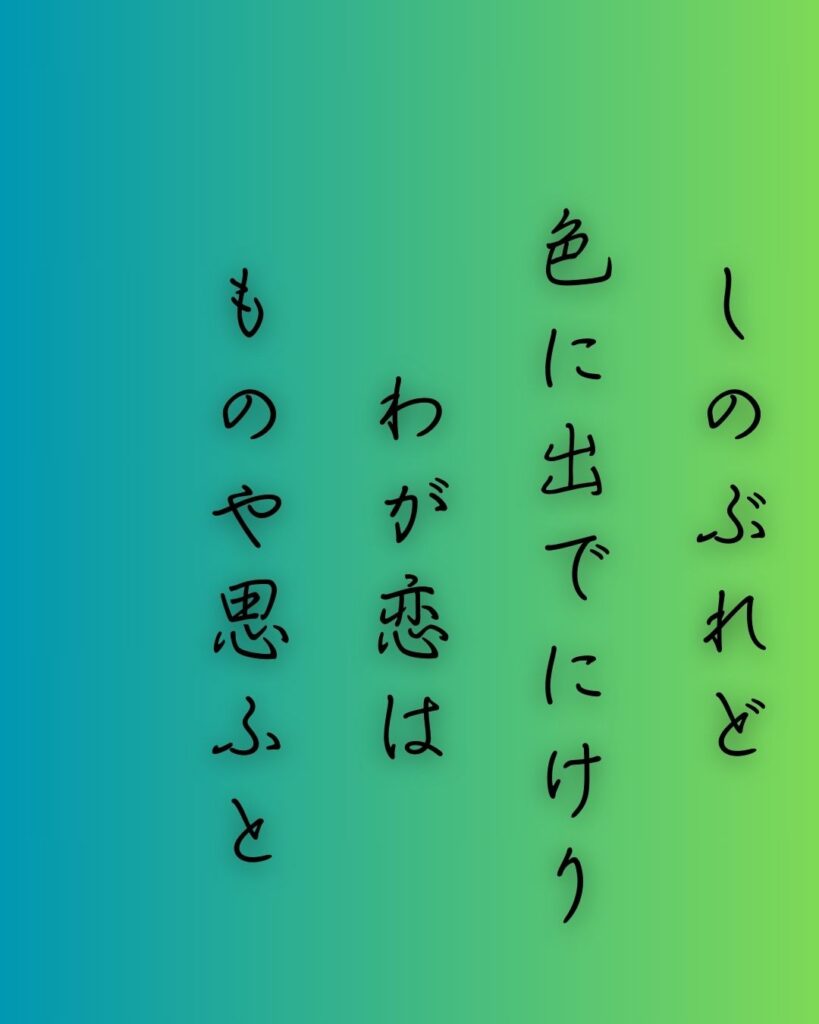

歌:しのぶれど 色に出でにけり わが恋は ものや思ふと 人の問ふまで

読み:しのぶれど いろにいでにけり わがこひは ものやおもふと ひとのとふまで

句意:恋心を隠していたつもりだったが、気づけば表情に出てしまっていた。人が「何か思い悩んでいるのか」と尋ねるほどに、想いは抑えきれないものになっていたと詠んでいます。

百人一首第40番 平兼盛『しのぶれど』の楽しみ方

百人一首第40番 平兼盛『しのぶれど』背景解説では、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 「しのぶれど」の切なさを味わう

- 周囲の視線を意識した表現の巧みさ

- 『天徳内裏歌合』の名勝負を知る

「しのぶれど」の切なさを味わう

この和歌の核心は、「しのぶれど(忍ぶれど)」

という言葉にあります。

恋心を必死に隠そうとしても、

気づけば表情に出てしまう――

そんな抑えきれない想いのもどかしさが

詠まれています。

現代でも、隠していた感情が思わず表に出てしまう瞬間はあるものです。またその切なさを、自分の経験と重ねて味わってみるのも面白いでしょう。

周囲の視線を意識した表現の巧みさ

「ものや思ふと 人の問ふまで」という結びは、

周囲の人々が「何か悩んでいるのでは?」と

気づくほど、想いが表情に

出ていることを表します。

また恋する本人の気持ちだけでなく、

それを見ている周囲の視線も描かれている点が、

この歌の巧みなところです。

当時の宮廷社会では、感情を悟られないことが重要だったため、それが叶わないもどかしさも感じられます。

『天徳内裏歌合』の名勝負を知る

この和歌は、『天徳内裏歌合』(960年)で

壬生忠見と競い、選ばれた名歌です。

また壬生忠見の「恋すてふ」の歌と対比することで、

さらに味わい深くなります。

忠見の歌は、恋が噂になり広まっていく様子を詠み、兼盛の歌は、恋を隠しても溢れてしまう心情を詠む――二人の歌が織りなす、平安時代の恋の機微を楽しむことができます。

百人一首第40番 平兼盛『しのぶれど』背景解説

上の句(5-7-5)

上の句「しのぶれど 色に出でにけり わが恋は」では、

恋心を必死に隠し続けていましたが、

ついに抑えきれなくなり、

気づけば表情や態度に現れてしまいました。

どれほど心の内に秘めていても、

想いはあふれ出てしまうものです。

周囲の人々にもそれが伝わり、

「何か思い悩んでいるのでは?」と問われるほどに、

恋の苦しみが隠しきれないものになってしまったのです。

五音句の情景と意味 「しのぶれど」

「しのぶれど」では、恋心をひた隠しにしていたつもりでしたが、想いは抑えようとしても簡単に消せるものではないと、切実な心情がにじんでいます。

七音句の情景と意味 「色に出でにけり」

「色に出でにけり」では、秘めていたはずの想いが、ついに表情や態度に現れてしまいました。また自分では隠しているつもりでも、周囲には見抜かれてしまうのです。

五音句の情景と意味 「わが恋は」

「わが恋は」では、誰にも知られずに秘めていたはずの恋ですが、気持ちが深まるにつれて、自然と表にあらわれてしまう様子が表現されています。

下の句(7-7)分析

下の句「ものや思ふと 人の問ふまで」では、

自分では恋心を隠していたつもりでしたが、

ついに周囲の人々が

「何か思い悩んでいるのでは?」と尋ねるほど、

想いが表情に出てしまっていたのです。

平安時代の恋愛では、恋を忍ぶことが

美徳とされていましたが、

どれほど隠そうとしても、深い恋心は制御できない

というもどかしさが、この歌には詰まっています。

七音句の情景と意味「ものや思ふと」

「ものや思ふと」では、周囲の人々が、「何か思い悩んでいるのでは?」と気づくほど、恋心が態度や表情に現れてしまった様子を表しています。

七音句の情景と意味「人の問ふまで」

「人の問ふまで」では、他人が「何か思っているのでは?」と尋ねるほど、抑えていたはずの感情があふれ、隠しきれなくなっていたことが強調されています。

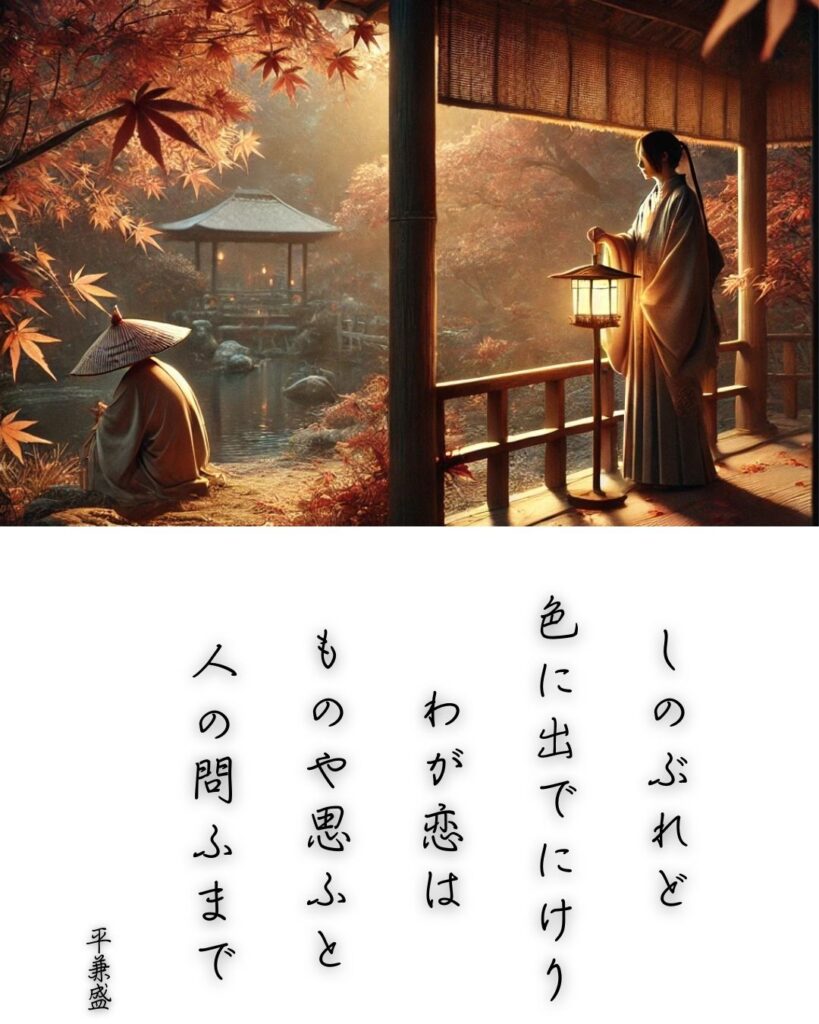

百人一首第40番 平兼盛『しのぶれど』和歌全体の情景

和歌全体では、恋心を必死に隠し続けていましたが、気づけば表情や態度に現れてしまいました。恋の苦しさと、秘めようとしてもあふれ出るもどかしさが、平安時代の繊細な表現で詠まれた一首です。

▶次回記事はこちらから!

忍ぶ恋があふれ出す心の葛藤を詠んだ平兼盛の歌をたどったあとは、想いを知られぬまま胸に秘めた、壬生忠見の切ない一首へと進みましょう。

👉百人一首第41番 壬生忠見『恋すてふ』背景解説 – 知られぬ恋路

百人一首第40番 平兼盛『しのぶれど』まとめ

平兼盛の和歌は、恋心を忍ぶことの難しさと、

想いが抑えきれず表に出てしまう切なさを詠んだ一首です。

平安時代の恋愛では、感情を悟られないことが

美徳とされていましたが、

どれほど隠そうとしても、深い恋心は自然とにじみ出てしまうものです。

この歌は、『天徳内裏歌合』で壬生忠見と競い、勝利を収めた名歌としても有名で、当時の宮廷文化や恋愛観を知るうえで貴重な作品となっています。

百人一首第40番 平兼盛『しのぶれど』背景解説を百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。