百人一首第42番 清原元輔『契りきな』背景解説で、

和歌の世界を旅してみませんか?

第42番に選ばれた清原元輔の和歌、「契りきな」。

この歌は、かつて誓い合った愛が破られてしまった切なさ

を詠んでいます。

「末の松山」は、どんな大波も越えること

のない場所として知られていますが、

それほど固いはずの誓いも、ついに破られてしまいました。

今回ご紹介するのは、第42番『契りきな』。この歌では愛を誓い合ったあの日と、裏切られた今の悲しみが対比されることで、より一層の切なさが際立っています。

百人一首第42番 清原元輔『契りきな』背景解説では、初心者の方にもわかりやすく、和歌の背景や楽しみ方を丁寧に解説していきます。

▶前回の記事はこちらから!

前回は、想いを知られぬ恋の切なさを詠んだ壬生忠見の一首をたどりました。言葉にできぬ想いの奥に、静かな情熱と深い孤独を感じます。

清原元輔の生涯と百人一首の背景

生涯について

清原元輔 – Wikipedia(908~990年)は、

平安時代中期の歌人であり、

清少納言の父としても知られています。

また、官位は従五位下、肥後守などを歴任し、地方官としても活躍しました。

清原元輔は、百人一首第36番の歌人・清原深養父の孫にあたります。深養父は、『古今和歌集』にも多くの和歌を残した名歌人であり、その歌才は孫の元輔、そして娘の清少納言へと受け継がれていきました。

深養父の和歌「夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを 雲のいづこに 月宿るらむ」も、時間の移ろいの儚さを詠んだ名歌として知られています。ぜひ、元輔の歌とあわせて、祖父・深養父の和歌の魅力も味わってみてください!

歴史的イベント

清原元輔は、

『後撰和歌集』の撰者の一人として活躍し、

平安時代の和歌の発展に大きく貢献しました。

また、『万葉集註釈』を編纂し、『万葉集』の研究にも尽力しています。

さらに、娘の清少納言が『枕草子』を執筆したことで、その名が後世にも広く知られるようになりました。

他の歌について

清原元輔は、『新古今和歌集』に

「誰がために 明日はのこさむ 山桜 こぼれてにほへ 今日のかたみに」

という和歌を残しています。

この歌は、散りゆく桜の美しさと儚さを詠んだ一首であり、「明日のために残しておくのではなく、今日この瞬間に咲き誇る姿を愛でよう」という意味が込められています。

百人一首の「契りきな」と同様に、過ぎ去るものへの切なさや、変わらぬ誓いが破られる無常観が感じられる歌です。

百人一首における位置付け

清原元輔の和歌は、

かつて交わした誓いが破られた切なさを詠んだ一首です。

また「末の松山」という不変の象徴を用いながら、

変わるはずのない約束が破られてしまった無常観を

表現しています。

そして平安時代の恋愛における誓いの重さを伝える歌であり、

清少納言の父としても知られる元輔の和歌の技巧が光る作品です。

清原元輔がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第42番 清原元輔『契りきな』背景解説では、清原元輔がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 交わした誓いの重さを表現するため

- 恋の儚さと無常観を伝えるため

- 過去の感情と現実の対比を際立たせるため

交わした誓いの重さを表現するため

この和歌では、「末の松山」という地名が使われています。

この場所は、どんな大波でも越えることがないとされ、

不変の象徴として知られています。

そのため、

「波が越えないように、私たちの誓いも決して変わらない」

と愛を誓った過去が示唆されています。

しかし、現実にはその誓いが破られてしまったため、

その変わりようを嘆く気持ちが強調されています。

恋の儚さと無常観を伝えるため

平安時代の恋愛では、恋人同士が誓いを交わすことは、

単なる感情の表現ではなく、信頼の証でもありました。

しかし、時が経つにつれ、誓いは破られ、

恋は移ろいやすいものであることが浮き彫りになります。

この和歌では、

「変わらないはずだった愛が変わってしまったこと」への

切なさが込められ、

誓いの儚さを通じて無常観を表現しているのです。

過去の感情と現実の対比を際立たせるため

この歌の魅力は、「かつて誓い合った瞬間」と、

「誓いが破られた現在」を鮮やかに

対比させている点です。

かつては「波が越さないように、愛も変わらない」と

信じていたのに、今やその誓いは破られ、

残されたのは涙で濡れる袖だけ。

このコントラストが、

誓いの切なさと、人の心の移ろいやすさを

より強く印象づけています。

この和歌は、「変わらないはずだった誓いが破られてしまった」という切なさを描いた一首です。

「末の松山」という不変の象徴を用いることで、変わらない愛の誓いが、結局は破られてしまった無常観を際立たせています。

過去と現在のコントラストを巧みに描いたことで、誓いの儚さと、人の心の移ろいやすさを浮き彫りにしています。

読み方と句意

百人一首 清原元輔

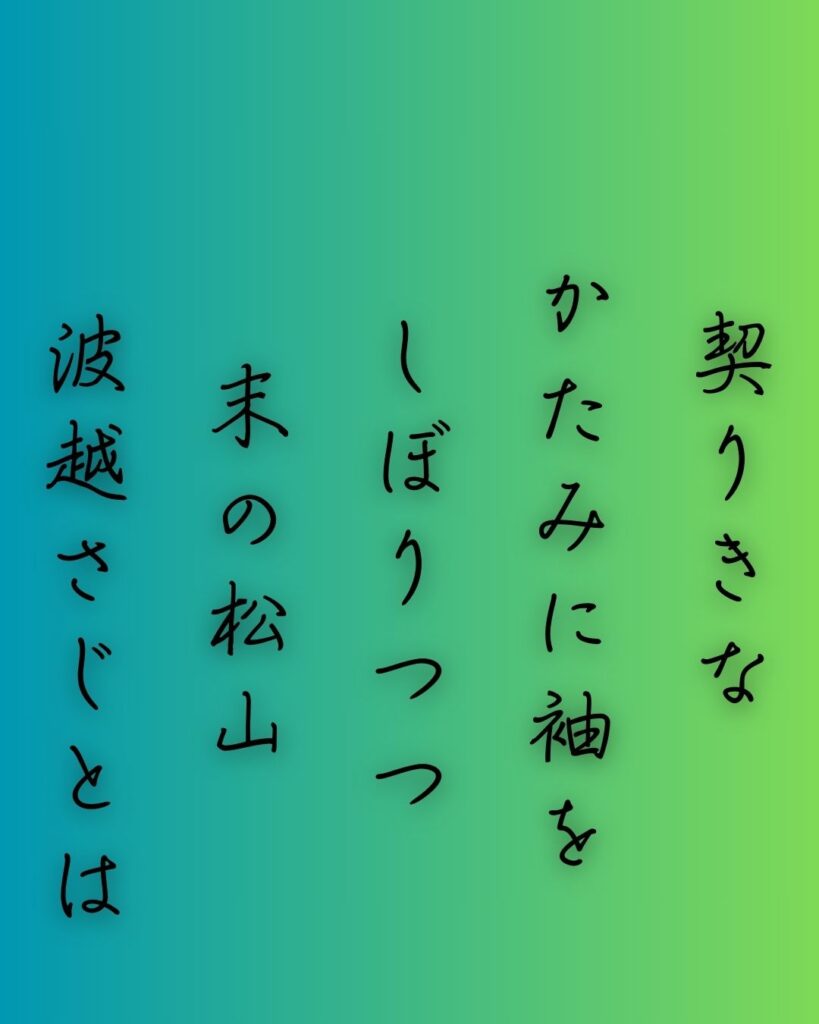

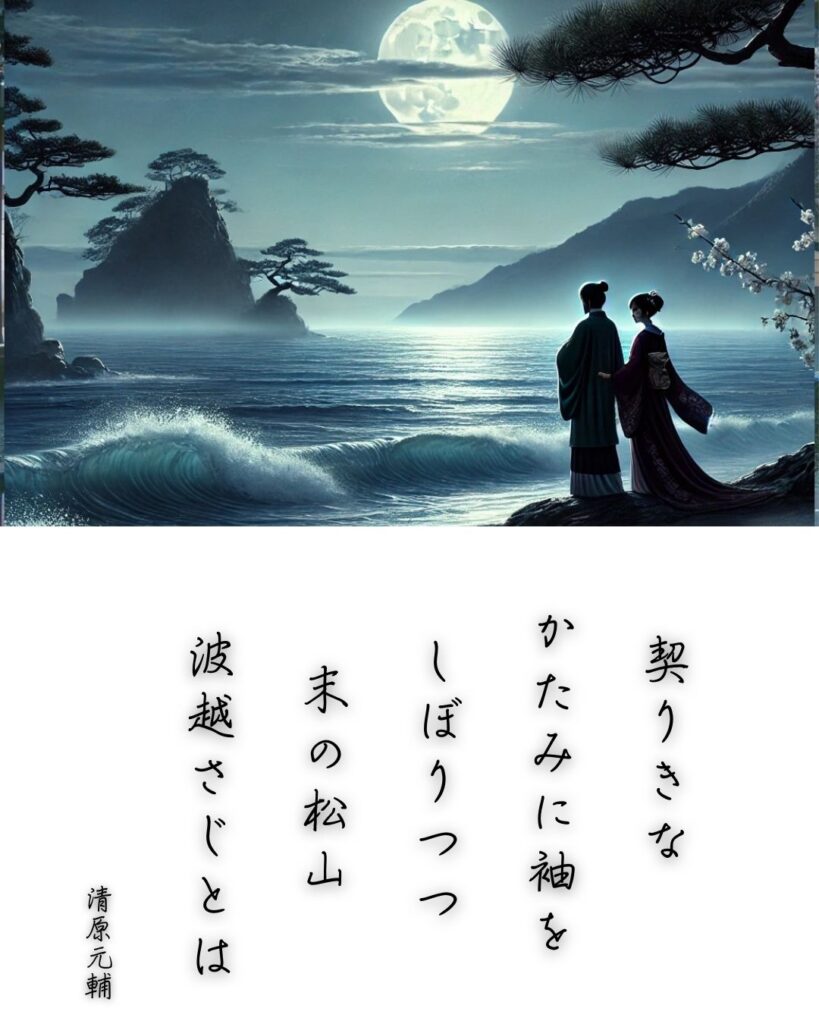

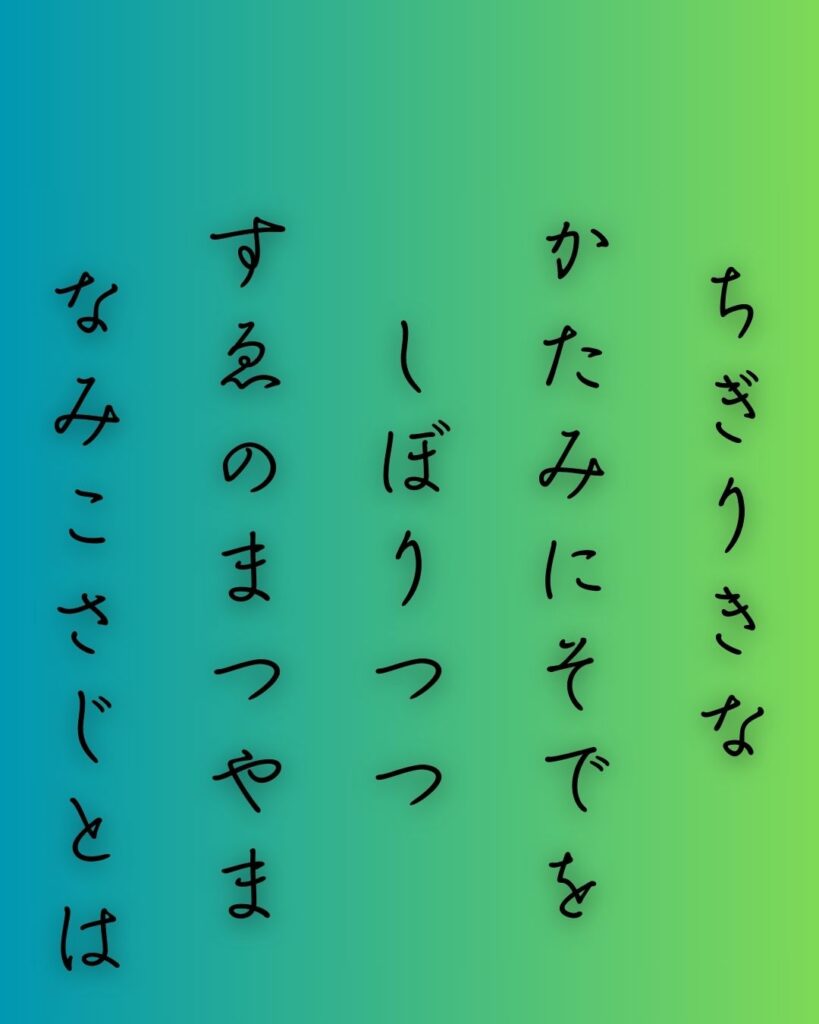

歌:契りきな かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 波越さじとは

読み:ちぎりきな かたみにそでを しぼりつつ すゑのまつやま なみこさじとは

句意:かつて交わした誓いは、どんな波も越えない「末の松山」のように揺るがないはずだった。それなのに、その約束は破られ、涙で袖を濡らすことになってしまった。

百人一首第42番 清原元輔『契りきな』の楽しみ方

百人一首第42番 清原元輔『契りきな』背景解説では、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 「末の松山」の象徴的な意味を知る

- 交わした誓いの重みと儚さを感じる

- 「契りきな」の強い響きを味わう

「末の松山」の象徴的な意味を知る

「末の松山」は、どんな大波も越えない

不変の象徴として知られています。

そのため、

「波が越さないように、私たちの誓いも決して変わらない」と、

かつての恋人同士は約束したのでしょう。

しかし、現実にはその誓いは破られてしまいました。

この和歌では、変わらないはずのものが変わってしまう切なさが、地名を巧みに用いて表現されています。

交わした誓いの重みと儚さを感じる

平安時代の恋愛では、

恋人同士が愛を誓い合うことが大切にされていました。

しかし、誓いは時とともに破られてしまうことも多く、

この歌は、かつて信じていた約束が崩れてしまった悲しみを

詠んでいます。

袖をしぼるほど涙を流す主人公の姿から、変わらぬ愛を信じていたからこそ、裏切られた時の痛みがより深いことが伝わります。

「契りきな」の強い響きを味わう

歌の冒頭にある「契りきな」は、「確かに誓ったのに!」

という強い感情が込められています。

これは、過去の出来事を強く意識し、

その誓いが破られたことへの嘆きが表れた表現です。

この一言があることで、単なる失恋の悲しみではなく、かつての幸せな瞬間との対比が際立ち、切なさが一層深まるのです。

百人一首第42番 清原元輔『契りきな』背景解説

上の句(5-7-5)

上の句「契りきな かたみに袖を しぼりつつ」では、

かつて二人は、変わらぬ愛を誓い合いました。

互いに涙を流しながら袖を濡らし、

その涙を拭うたびに、

「この想いは決して変わることはない」

と信じていました。

しかし今、その誓いは破られ、

袖を濡らす涙は、恋の喜びではなく、

裏切られた悲しみの涙へと変わってしまったのです。

五音句の情景と意味 「契りきな」

「契りきな」では、「確かに誓ったはずなのに!」という、過去の約束への強い思いと、今それが破られたことへの悲しみがこもった言葉です。

七音句の情景と意味 「かたみに袖を」

「かたみに袖を」では、二人は、お互いに涙を流し、その袖を濡らしました。恋の誓いを交わしたその瞬間を象徴する、切なくも美しい光景が浮かびます。

五音句の情景と意味 「しぼりつつ」

「しぼりつつ」では、流した涙があまりに多く、袖を何度もしぼるほどでした。それほど深い想いを分かち合ったはずなのに、今では裏切られてしまったのです。

下の句(7-7)分析

下の句「末の松山 波越さじとは」では、

かつて二人は、「末の松山をどんな大波も越えないように、

私たちの愛も決して変わらない」と誓いました。

しかし、その誓いはあっけなく破られてしまいました。

変わらないはずのものが変わってしまう無常観が、

この歌の切なさを際立たせています。

七音句の情景と意味「末の松山」

「末の松山」では、末の松山は、大波が決して越えない場所の象徴。変わらないはずの愛の誓いを表していますが、それが破られてしまったことで、強い対比が生まれています。

七音句の情景と意味「波越さじとは」

「波越さじとは」では、「どんな波も越えないように、私たちの誓いも決して揺るがない」という約束。しかし、それは裏切られ、誓いが破られる悲しみを際立たせています。

百人一首第42番 清原元輔『契りきな』和歌全体の情景

かつて二人は、変わらぬ愛を誓い、互いに涙を流しながら袖を濡らしました。その誓いは、「どんな大波も越えない末の松山のように、決して変わることはない」と信じられていました。しかし、今ではその約束は破られ、袖を濡らす涙は、恋の喜びではなく裏切られた悲しみの涙へと変わってしまいました。変わらぬはずだったものが変わる無常観が、この和歌の最大の魅力です。

▶次回記事はこちらから!

波を越えても変わらぬ誓いを詠んだ清原元輔の歌をたどったあとは、逢瀬ののちもなお募る想いを描いた、権中納言敦忠の情熱の一首へと進みましょう。

👉百人一首第43番 権中納言敦忠『逢ひ見ての』背景解説 – 深まる恋

百人一首第42番 清原元輔『契りきな』まとめ

清原元輔の和歌は、変わらないはずの誓いが

破られてしまった切なさを詠んだ一首です。

「末の松山」という不変の象徴を用いることで、

変わらない愛を信じていた主人公の心情が

より際立っています。

この歌は、恋の無常と人の心の移ろいやすさを見事に表現しています。誓いと裏切りの対比が、深い余韻を残す和歌です。

百人一首第42番 清原元輔『契りきな』背景解説を百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。