百人一首第44番 中納言朝忠『逢ふことの』背景解説で、

和歌の世界を旅してみませんか?

第44番に選ばれた中納言朝忠の和歌、「逢ふことの」。

この歌は、恋が叶ってしまったからこそ生まれる苦しみ

を詠んだ一首です。

もし一度も逢うことがなかったなら、

相手を恋しく思うこともなかったし、

自分や相手を恨むこともなかった。

しかし、一度逢ってしまったがゆえに、

その後の寂しさや苦しみが、より深く胸に残る。

そんな恋のもどかしさと切なさが込められています。

今回ご紹介するのは、第44番『逢ひ見ての』。平安時代の恋愛は、忍ぶ恋が基本でした。だからこそ、一度の逢瀬がどれほど大きな意味を持つのかを、この一首を通して感じてみてください。

百人一首第44番 中納言朝忠『逢ふことの』背景解説では、初心者の方にもわかりやすく、和歌の背景や楽しみ方を丁寧に解説していきます。

▶前回の記事はこちらから!

前回は、逢瀬ののちも募る恋の想いを詠んだ権中納言敦忠の一首をたどりました。叶ってもなお続く恋の余韻に、静かな熱と深い情を感じます。

中納言朝忠の生涯と百人一首の背景

生涯について

藤原朝忠|中納言朝忠– Wikipedia(910年~967年)は、

平安時代中期の公卿であり、

藤原北家勧修寺流の出身です。

父は右大臣藤原定方で、

官位は従三位中納言にまで昇進しました。

彼は三十六歌仙および『百人一首』の歌人の一人として知られ、勅撰和歌集に21首の和歌が収録されています。また、音楽にも精通し、雅楽の分野でも活躍しました。

藤原朝忠の父である藤原定方は、百人一首第二十五番の歌人・三条右大臣(藤原定方)としても知られています。父・定方もまた優れた歌人であり、平安宮廷歌壇を代表する一人でした。

朝忠の繊細な恋の歌と比べると、定方の和歌「名にし負はば 逢坂山の さねかづら 人に知られで くるよしもがな」は、恋の駆け引きを巧みに表現した名歌です。ぜひ、父子二代にわたる和歌の魅力を味わいながら、平安時代の恋の形を感じてみてください。

歴史的イベント

中納言朝忠は、平安時代中期の公卿であり、

和歌・雅楽に秀でた文化人でした。

父・藤原定方は、宇多天皇・醍醐天皇の時代に

宮廷歌壇を主導した名歌人であり、

朝忠もその影響を受け、和歌を数多く詠みました。

『後撰和歌集』などの勅撰和歌集に21首が収録され、三十六歌仙の一人としても知られています。

また、音楽の才能も高く評価され、宮廷雅楽の発展にも貢献しました。そして官位は中納言に昇進し、平安貴族としても活躍しました。

他の歌について

中納言朝忠は『新古今和歌集』に、

「人づてに 知らせてしがな 隠れ沼 ぬのみごもりにのみ 恋ひやわたらむ」

という和歌を残しています。

またこの歌は、自分の恋心を相手に直接伝えることができず、

人づてにでも伝えたいという切ない想いを詠んでいます。

百人一首の「逢ふことの」と同様に、恋のもどかしさや、満たされぬ想いの苦しさが表現されています。

朝忠の歌は、平安時代の秘めた恋の儚さを巧みに描いたものが多いのが特徴です。

百人一首における位置付け

中納言朝忠の和歌は、

恋が叶ったからこそ生まれる苦しみを詠んだ一首です。

また逢うことがなければ、恋の切なさを知ることもなく、

相手や自分を恨むこともなかったはずなのに――。

しかし、一度逢ってしまったがゆえに、

その後の寂しさがより強く心に残る。

平安時代の恋愛の繊細な感情の動きを描いた名歌として、

百人一首に選ばれています。

中納言朝忠がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第44番 中納言朝忠『逢ふことの』背景解説では、中納言朝忠がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 叶った恋が新たな苦しみを生むことを表現するため

- 平安時代の恋愛観を表すため

- 恋愛のもどかしさと運命の皮肉を詠むため

叶った恋が新たな苦しみを生むことを表現するため

恋が叶うまでは、逢えないことが

最大の苦しみだと思っていた。

しかし、実際に逢ってしまうと、

別れた後の寂しさがさらに強く心に残る。

もし最初から逢わなければ、

この苦しみを知ることもなかったのに――。

またこの歌は、恋の叶わぬ苦しみと、

叶ったからこそ生まれる新たな苦しみの対比

を巧みに描いています。

平安時代の恋愛観を表すため

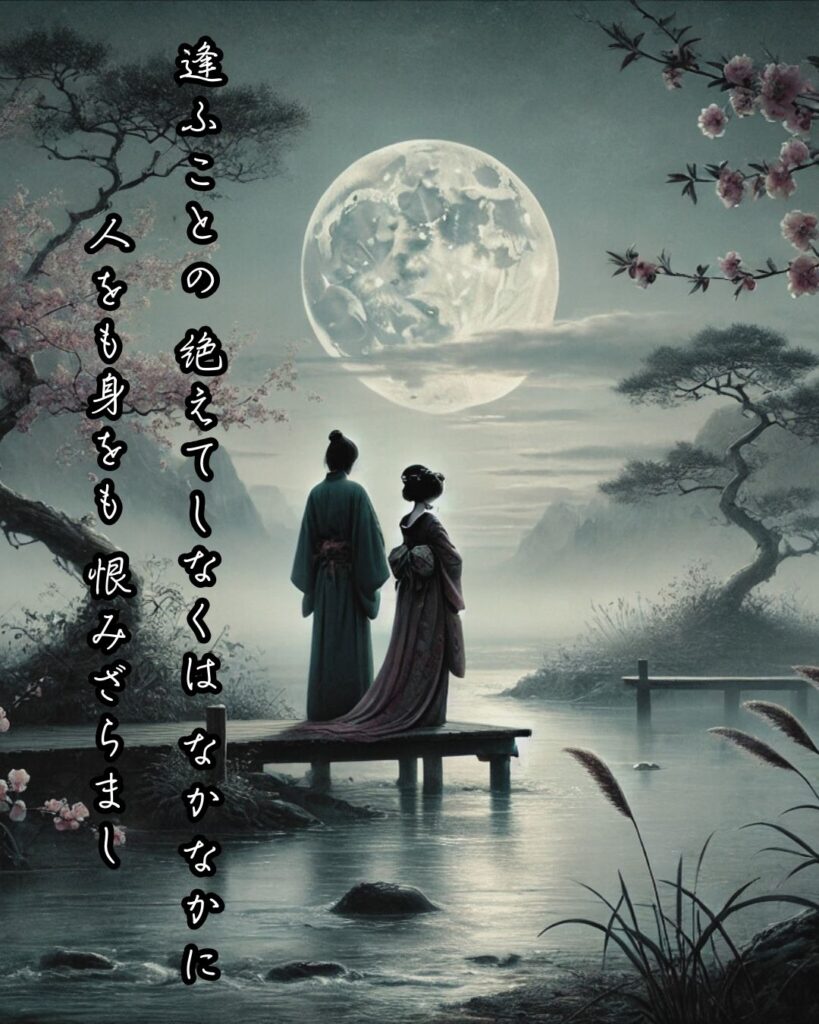

平安時代の恋愛は、夜に忍んで逢うことが基本でした。

しかし、一度でも逢うと、その後の寂しさが一層際立つ。

特に身分の違いがあれば、簡単には再び逢えません。

そんな状況の中で、逢う前の期待よりも、

逢った後の孤独のほうがはるかに苦しいことを、

この歌は伝えています。逢うことの喜びと、

離れた後の絶望感が対になった和歌です。

恋愛のもどかしさと運命の皮肉を詠むため

「逢わなければ、こんなにつらくなかったのに」

という思いは、恋に落ちた人なら誰もが

一度は抱くものです。

しかし、逢わなければ、それはそれでずっと

相手を恋しく思い続けたことでしょう。

恋とは、どちらにしても苦しいもの。

この和歌には、恋に翻弄される人間の運命の皮肉

が込められています。

この和歌は、恋が叶った後の苦しみを詠んだものです。逢えないことがつらいと思っていたのに、実際に逢った後のほうが、かえって寂しさが増してしまう。

また一度も逢わなければ、こんなに苦しむこともなかったのに――そんな恋の矛盾と運命の皮肉が、この歌には詰まっています。

恋の喜びと苦しみは表裏一体であり、それが平安時代の恋愛をより繊細で美しいものにしていたのです。

読み方と句意

百人一首 藤原朝忠|中納言朝忠

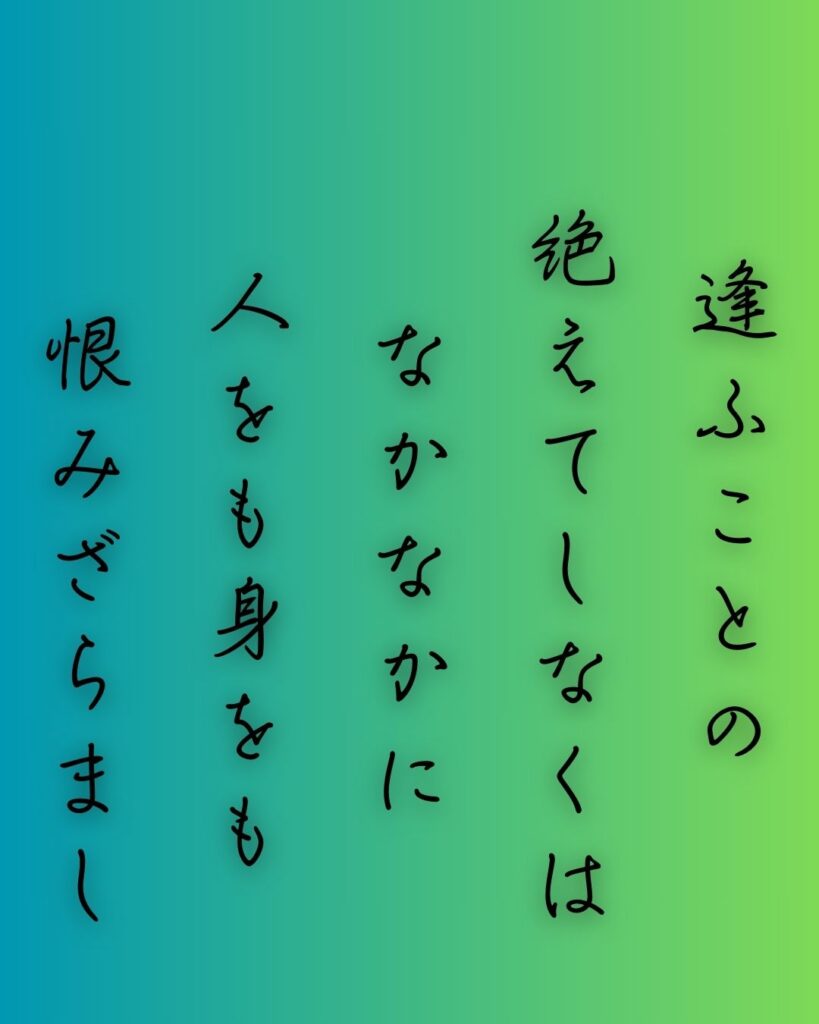

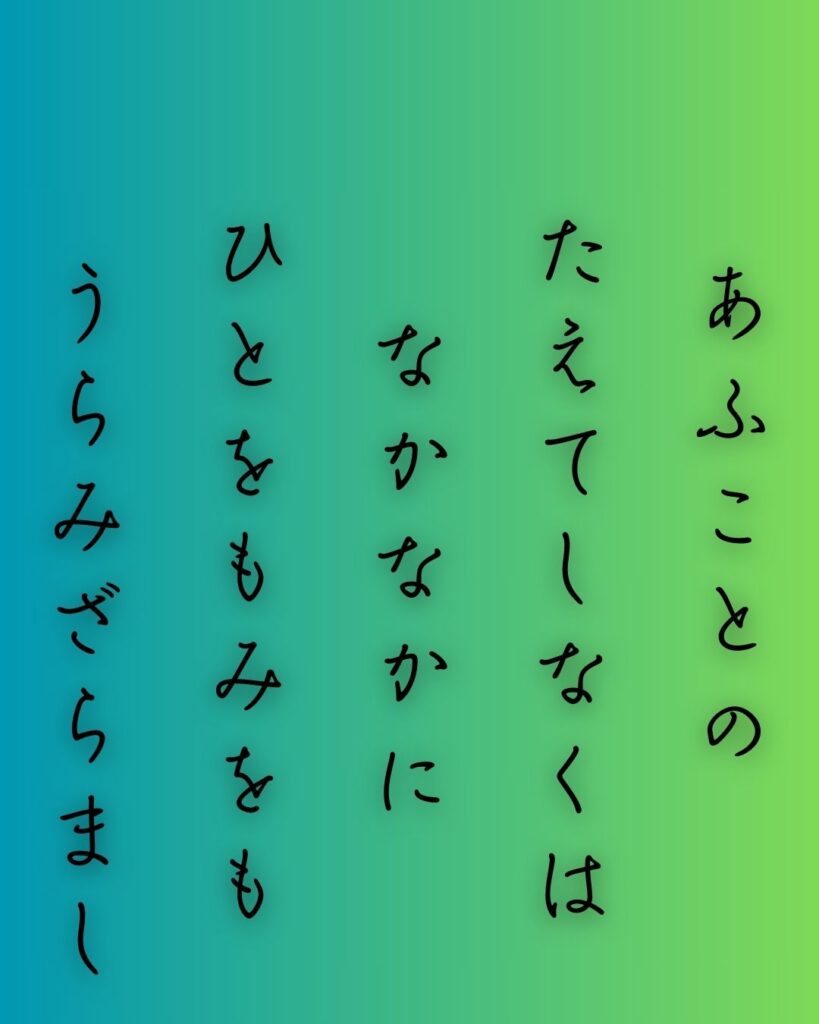

歌:逢ふことの 絶えてしなくは なかなかに 人をも身をも 恨みざらまし

読み:あふことの たえてしなくは なかなかに ひとをもみをも うらみざらまし

句意:もし逢うことがなければ、これほど相手を想い、別れを嘆くこともなかった。しかし、一度逢ってしまったがゆえに、相手も自分も恨めしく思うほど、恋の苦しみが深まってしまった。

百人一首第44番 中納言朝忠『逢ふことの』の楽しみ方

百人一首第44番 中納言朝忠『逢ふことの』背景解説では、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 「逢ふことの」のもどかしさを味わう

- 「人をも身をも恨みざらまし」の深み

- 平安時代の恋愛の背景を知る

「逢ふことの」のもどかしさを味わう

「逢ふことの 絶えてしなくは」とは、

「もし逢うことがなかったなら」という意味です。

また逢えたことが嬉しいはずなのに、

その後の寂しさが大きくなることで、

「逢わないほうがよかったのかもしれない」

とさえ思ってしまう。

叶わぬ恋の苦しみと、叶った後の苦しみを対比させることで、恋のもどかしさを巧みに表現しています。

「人をも身をも恨みざらまし」の深み

「人をも身をも恨みざらまし」とは、

「相手も自分も恨むことはなかっただろう」という意味です。

逢うまでは相手を想う気持ちでいっぱいだったのに、

逢った後は会えないことを嘆き、寂しさに苦しむようになる。

恋の感情が深まれば深まるほど、苦しみが増すことを示した表現になっています。

平安時代の恋愛の背景を知る

平安時代の恋は、

基本的に手紙のやりとりから始まり、

夜に忍んで逢うことが進展の証でした。

身分の違いや周囲の目もあり、一度逢ったからといって、次も必ず逢えるわけではなかったのです。そのため、逢えた喜びよりも、その後の寂しさや切なさがより強くなることが多かったのです。この歌は、そんな時代の恋のあり方をよく表しています。

百人一首第44番 中納言朝忠『逢ふことの』背景解説

上の句(5-7-5)

上の句「逢ふことの 絶えてしなくは なかなかに」では、

逢えないことがつらくて恋に悩んでいた。

しかし、一度逢うことが叶うと、

それまでの想いがさらに強まり、

かえって苦しみが増してしまった。

もし初めから逢うことがなかったなら、

こんなに苦しむこともなかったのに――そんな、

恋のもどかしさと切なさが表現されています。

五音句の情景と意味 「逢ふことの」

「逢ふことの」では、「逢うことがあるからこそ」と、恋が叶うことで生じる心の変化を強調しています。叶わぬ恋が続いたほうが、心は楽だったのかもしれない。

七音句の情景と意味 「絶えてしなくは」

「絶えてしなくは」では、「もし一度も逢わなかったなら」という仮定が提示されています。恋の苦しみを感じることさえなかったはずと、叶った恋への後悔のような気持ちが込められています。

五音句の情景と意味 「なかなかに」

「なかなかに」では、「かえって、むしろ」という意味。恋が叶えば幸せになるはずなのに、実際には叶うことで新たな苦しみが生まれたことを表しています。

下の句(7-7)分析

下の句「人をも身をも 恨みざらまし」では、

逢う前は、ただ恋い焦がれるばかりで、

相手を恨むことなど考えもしなかった。

しかし、一度逢ってしまったがゆえに、

次に逢えない苦しみが増し、相手にも自分にも

苛立ちを感じるようになってしまった。

もし最初から逢わなければ、

こんなに苦しむこともなかったのに――。

叶わぬ恋のつらさと、

叶ったからこそ生まれる新たな苦しみが

交錯する、切ない心情が描かれています。

七音句の情景と意味「人をも身をも」

「人をも身をも」では、「人」は恋人、「身」は自分を指す。相手に逢えないことで、相手をも自分をも恨んでしまうほど、恋の苦しみが深くなってしまった。

七音句の情景と意味「恨みざらまし」

「恨みざらまし」では、「恨むこともなかっただろう」と、逢わなければこんなに苦しまなかったのにという後悔を表す。恋の矛盾と運命の皮肉が込められている。

百人一首第44番 中納言朝忠『逢ふことの』和歌全体の情景

恋しくて逢えない日々に苦しんでいたはずなのに、いざ逢ってしまうと、かえって相手も自分も恨めしく思うようになってしまった。もし最初から逢わなければ、これほど心を乱すこともなかったのに――そんな恋の矛盾と、恋に翻弄される人間の弱さが描かれています。

▶次回記事はこちらから!

逢うたびに募る切なさを詠んだ中納言朝忠の歌をたどったあとは、想いを伝えても届かぬ恋の哀しみを描いた、謙徳公の一首へと進みましょう。

👉百人一首第45番 謙徳公『あはれとも』背景解説 – 届かぬ哀れ

百人一首第44番 中納言朝忠『逢ふことの』まとめ

中納言朝忠の和歌は、

恋が叶ったことで生まれる新たな苦しみ

を詠んだ一首です。

逢う前は、ただ恋焦がれるだけだったのに、

一度逢ってしまうと、その後の寂しさが増し、

かえって苦しみが深まる。

もし逢わなければ、

こんなにも心を乱すことはなかったのに――。

恋の喜びと苦しみが表裏一体であることを巧みに描いた、

平安時代の恋愛観を象徴する一首です。

叶った恋の儚さや、満たされぬ想いの切なさを味わいながら読むと、より一層心に響きます。

百人一首第44番 中納言朝忠『逢ふことの』背景解説を百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。