百人一首第47番 恵慶法師『八重むぐら』背景解説で、

和歌の世界を旅してみませんか?

第47番に登場するのは、

恵慶法師による和歌、「八重むぐら」。

この一首では、荒れ果てた草むらに包まれた住まいと、

そこに満ちる季節の気配を通して、

人の訪れぬ寂しさと、秋の訪れが静かに描かれています。

今回ご紹介するのは、百人一首第47番 恵慶法師『八重むぐら』。かつて賑わった場所に、今は誰の姿もなく、ただ秋だけがそっとやって来る――。無常と静寂のなかに、季節の気配を感じ取る和歌の世界へ、ご案内します。

▶前回の記事はこちらから!

前回は、由良の潮に揺れる恋の行方を詠んだ曽禰好忠の一首をたどりました。定まらぬ想いの波間に、恋の迷いと切なさを感じます。

恵慶法師の生涯と百人一首の背景

生涯について

恵慶法師– Wikipedia(生没年不詳)は、

平安中期の僧侶で、

播磨国分寺の講師を務めた記録が残ります。

また大中臣能宣や清原元輔らと親交を持ち、

技巧的な和歌で知られ『拾遺和歌集』

などに多く入集しました。

静謐な自然描写と寂寥感を特徴とする歌風は、百人一首の一首にも表れています。

歴史的イベント

恵慶法師は962年(応和2年)に歌合に参加し、

また986年(寛和2年)には

花山天皇の熊野行幸に随行するなど、

当時の文化活動に関わる場面で活躍しました。

そして『恵慶法師集』を残すなど、僧侶でありながら優れた歌人としても知られ、宮廷和歌の世界で独自の位置を築きました。

他の歌について

恵慶法師は『新古今和歌集』に、

「わが宿の そともにたてる 楢の葉の しげみにすずむ 夏は来にけり」

という歌を残しています。

また自らの庵の庭先で、木々の葉陰に涼む

情景から夏の訪れを感じるこの一首には、

自然の移ろいを静かに受け入れる、

そして恵慶法師らしい穏やかで繊細な感性がにじみます。

百人一首の「八重むぐら」にも共通する、静寂のなかに季節を映す歌風が印象的です。

百人一首における位置付け

恵慶法師のこの歌は、

人の気配が消えた荒れた宿に、

静かに秋が訪れるさまを詠んだ一首です。

また寂しさの中に自然の息遣いを感じ取る感性は、

仏門に生きた歌人ならでは。

そして人の存在がないからこそ、

季節の移ろいがいっそう際立つ――

孤独と自然美が調和した、

しみじみとした余韻を残す一首として、

百人一首に選ばれました。

恵慶法師がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第47番 恵慶法師『八重むぐら』背景解説では、恵慶法師がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 荒れた住まいに季節を感じた瞬間を詠むため

- 季節の変化に心を重ねるため

- 仏門の心と孤独を詠み込むため

荒れた住まいに季節を感じた瞬間を詠むため

恵慶法師は、人の訪れがなく

荒れた草に覆われた庵の中で、

ふと秋の気配が満ちていることに気づきます。

またその対比こそがこの歌の核心です。

そして賑やかさが去ったあとの静けさのなかに、

自然がそっと季節の変化を告げる――

そうした瞬間を逃さず歌にしたことで、

深い余韻と静けさが生まれました。

季節の変化に心を重ねるため

秋は、もの寂しさや人生の黄昏を象徴する季節です。

この歌では、誰も訪れない庵の寂しさに、

秋の訪れが重なることで、

人恋しさや時間の流れを静かに感じさせます。

また人の存在が消えた空間に、

自然の移ろいだけが確かにある――そんな、

僧侶としての達観と感性が表れています。

仏門の心と孤独を詠み込むため

恵慶法師は僧侶であり、

世俗を離れて生きる立場にありました。

また人との交わりが減ったとしても、

季節は訪れ、草は茂る――その自然の無常さに、

仏教的な「諦観(あきらめと悟り)」を重ねた

とも解釈できます。

そして孤独すら自然の一部として受け入れる境地が、

この歌にはにじんでいます。

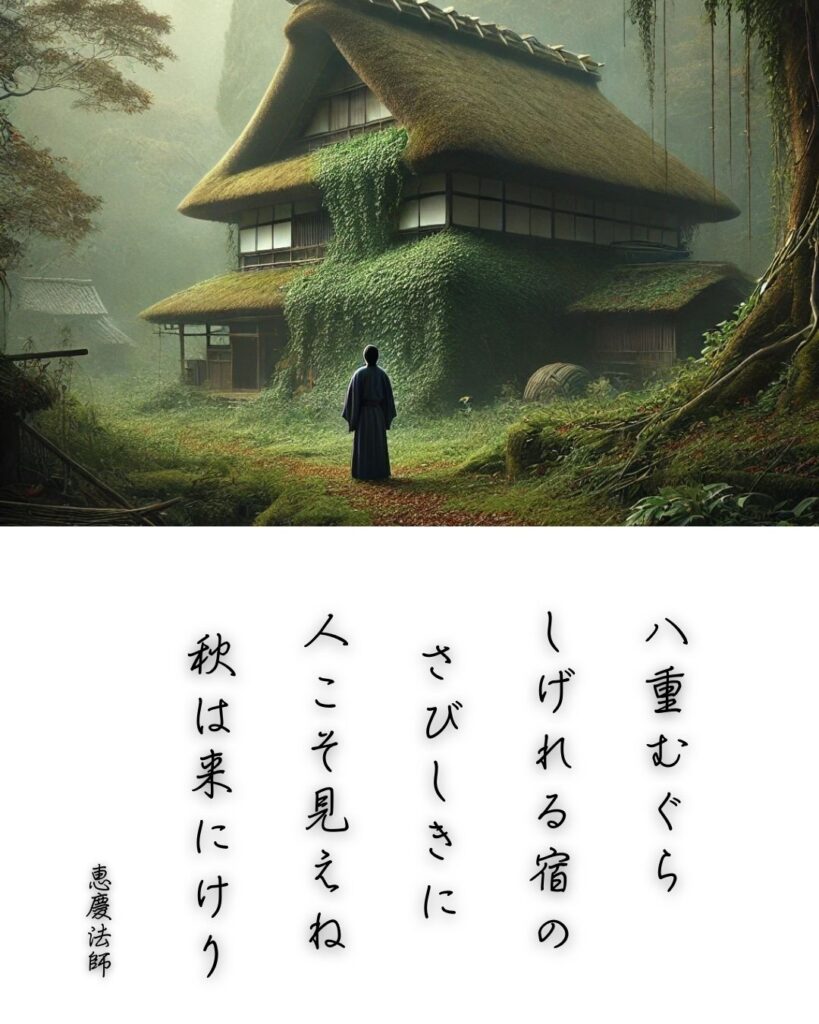

この和歌では、人の気配が消えた庵に、秋の風がそっと吹き込むような情景を詠んでいます。

そして人は誰も来ない、草は生い茂る、ただ季節だけが訪れる――その静けさの中にこそ、美しさと哀しさが同居しているのです。

恵慶法師は、僧としての孤独を受け入れつつも、自然の変化を深く見つめ、それを言葉に変えることで、心の機微を伝えています。まさに、静謐のなかに感情が宿る一首です。

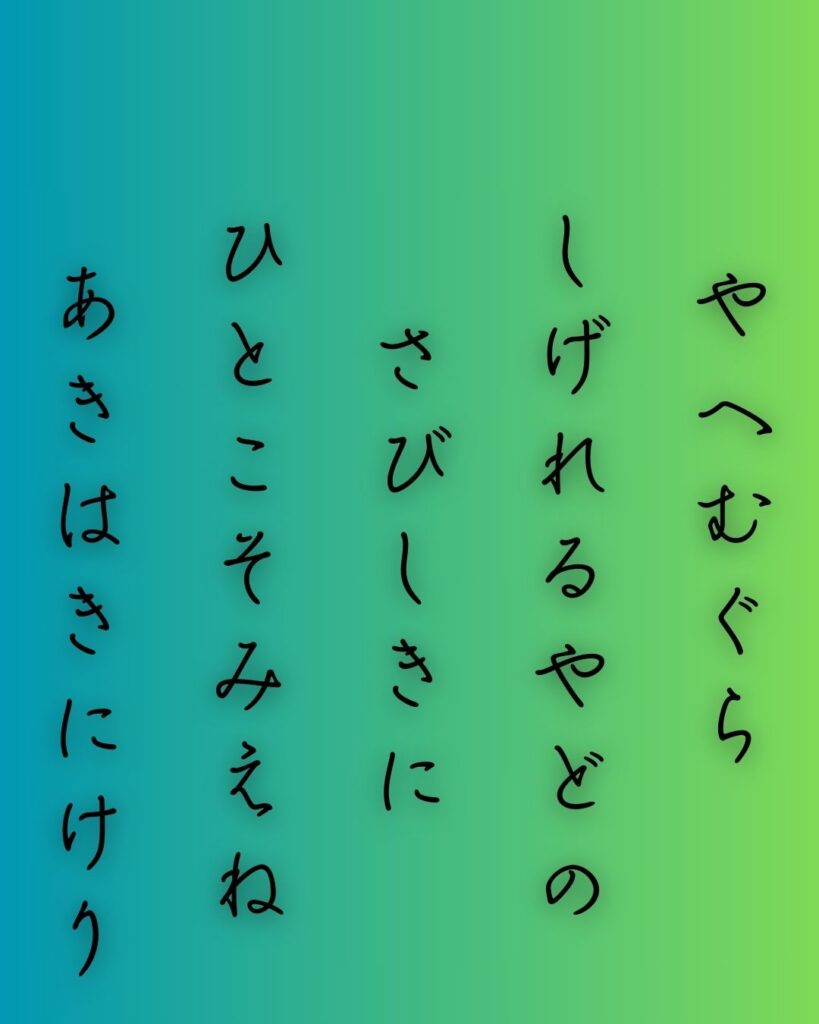

読み方と句意

百人一首 恵慶法師

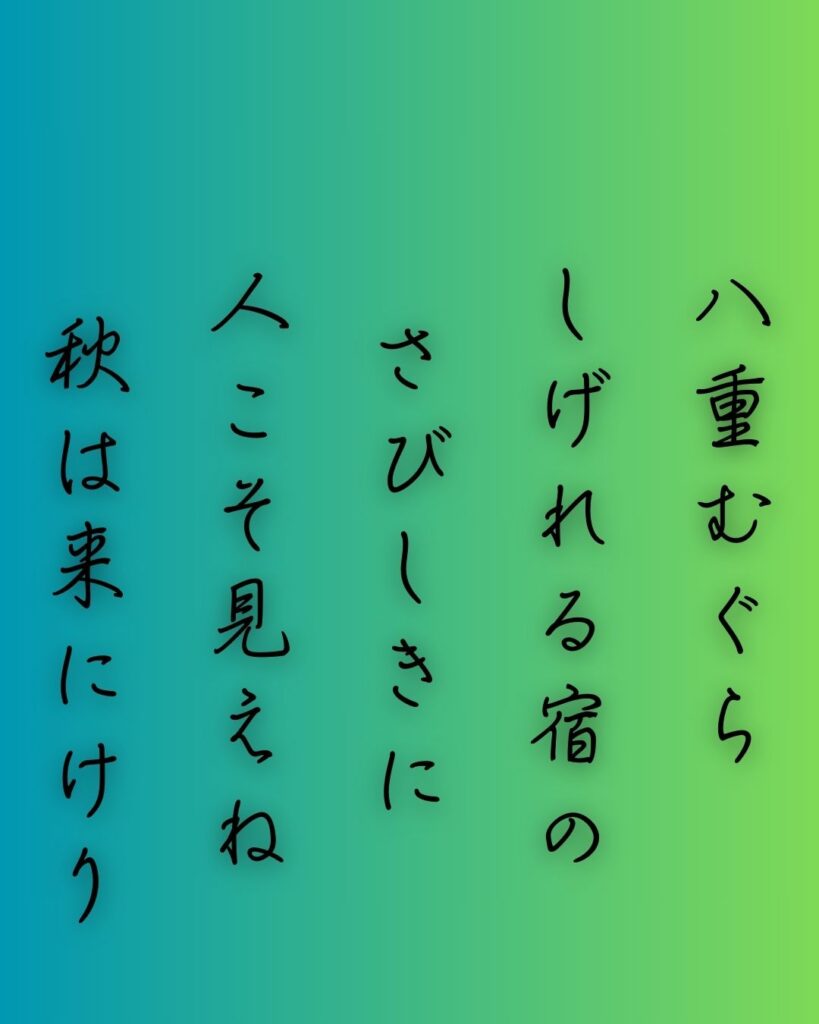

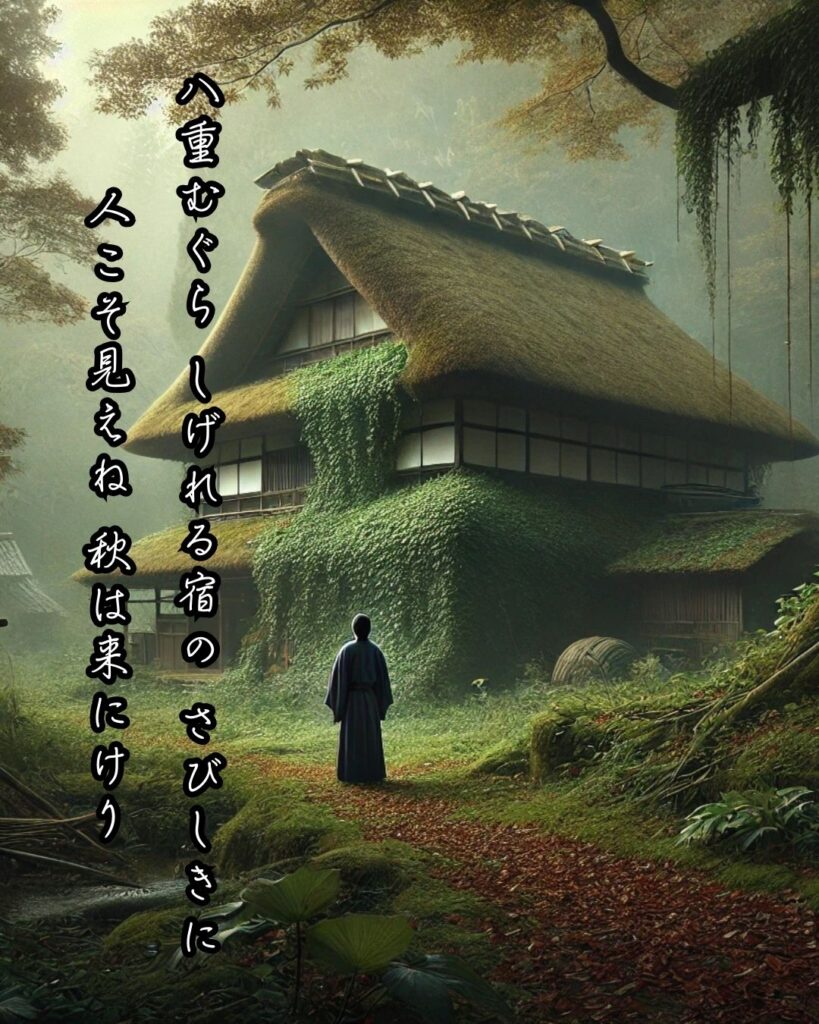

歌:八重むぐら しげれる宿の さびしきに 人こそ見えね 秋は来にけり

読み:やへむぐら しげれるやどの さびしきに ひとこそみえね あきはきにけり

句意:草が生い茂り寂しくなった庵には、訪れる人の姿もないが、そんな中にも確かに秋はやってきた――静けさの中に季節の訪れを感じる一首です。

百人一首第47番 恵慶法師『八重むぐら』の楽しみ方

百人一首第47番 恵慶法師『八重むぐら』背景解説では、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 静寂の中に訪れる「秋」を感じる

- 「人こそ見えね」という言葉に込められた孤独感

- 「八重むぐら」の描写が醸し出す風景美

静寂の中に訪れる「秋」を感じる

この歌の魅力は、誰も訪れない庵に

ひっそりと訪れる秋の気配にあります。

また騒がしさや交流のない空間だからこそ、

風の音や草のそよぎ、空気の冷たさといった

細やかな変化が際立つのです。

静寂がもたらす感受性の豊かさに耳を澄ませるように読んでみると、情景がより鮮やかに広がっていきます。

「人こそ見えね」という言葉に込められた孤独感

「人こそ見えね」という一言には、

訪れる人のない寂しさが詰まっていますが、

それは嘆きではなく、

淡々とした受け入れの気配もあります。

人の不在によってかえって自然の存在が引き立ち、季節の移ろいを感じる余地が生まれる。またこの一行に込められた感情の揺らぎを味わうことで、歌の深みが増します。

「八重むぐら」の描写が醸し出す風景美

「八重むぐら」は、幾重にも

茂った雑草の様子を表す言葉で、

視覚的なインパクトがあります。

かつて人の出入りがあったはずの場所が、時を経て荒れ、草に覆われる情景は、過ぎた時間や失われた記憶までも感じさせます。またこの植物描写が、和歌全体の寂寥感と時間の流れを象徴しています。

百人一首第47番 恵慶法師『八重むぐら』背景解説

上の句(5-7-5)

上の句「八重むぐら しげれる宿の さびしきに」では、

かつて人の出入りがあったであろう宿は、

今や雑草が幾重にも生い茂る

荒れた姿へと変わってしまいました。

その草深い様子が、

時の流れと人の不在をしみじみと感じさせます。

そのような中に、ぽつんと残された庵の静けさは、

人の心の奥底にある寂しさや孤独を、

風景として映し出しているかのようです。

五音句の情景と意味 「八重むぐら」

「八重むぐら」は、幾重にも茂る雑草のこと。人の手が入らなくなった場所に広がる、また自然の荒々しさと寂しさを象徴しています。

七音句の情景と意味 「しげれる宿の」

「しげれる宿の」では、「宿(やど)」とは庵のこと。雑草が覆うほどに荒れた住まいの様子は、かつての賑わいが遠い記憶になったことを暗示しています。

五音句の情景と意味 「さびしきに」

「さびしきに」では、物理的な静けさと心の寂しさの両方を表現しています。風の音すら心に染み入るような、孤独な空間です。

下の句(7-7)分析

下の句「人こそ見えね 秋は来にけり」では、

人の気配がまったくなくなったこの宿には、

誰も訪れることはない。

それでも、季節だけは変わらずに巡り、

静かに秋が訪れている。

この下の句では、人の不在によっていっそう際立つ、

自然の存在とその確かさが描かれています。

また人がいなくても時間は進み、

季節は巡る――その無常観が胸に残ります。

七音句の情景と意味「人こそ見えね」

「人こそ見えね」では、誰一人訪れない、完全な静寂と孤独の世界。交流が絶たれた場所の、張り詰めた空気感を表しています。

七音句の情景と意味「秋は来にけり」

「秋は来にけり」では、そんな寂しい場所にも、季節は静かに、確実に訪れる。秋の気配が空気の中に満ちている様子が伝わります。

百人一首第47番 恵慶法師『八重むぐら』和歌全体の情景

草が幾重にも茂った庵には、人の気配もなく、静けさが辺りを包んでいます。かつて誰かが出入りしていたはずのその宿は、今では荒れ果て、孤独な空間となっている。風の音や空気の冷たさに、季節の変化を感じ取る心の繊細さがにじみ、自然と孤独が静かに調和する情景が広がります。

▶次回記事はこちらから!

訪ねても返らぬ寂しさを詠んだ恵慶法師の歌をたどったあとは、風に揺れる波のように心を乱す、源重之の繊細な一首へと進みましょう。

👉百人一首第48番 源重之『風をいたみ』背景解説–波打つ想い

百人一首第47番 恵慶法師『八重むぐら』まとめ

恵慶法師のこの一首は、人の訪れぬ寂しい庵に、

季節だけが静かに巡ってくる情景を通して、

人生の無常や孤独の美しさを詠んだものです。

また「人こそ見えね 秋は来にけり」という結びの句には、

人の不在と自然の確かさという対比が込められており、

静けさの中に深い情感が広がります。

読めば読むほど、寂しさの中にある美と時間の流れの尊さが心に染み渡る一首です。

百人一首第47番 恵慶法師『八重むぐら』背景解説を百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。

関連ページ・一覧リンク集

🛤️ この百人一首の旅を、もう少し続けたい方へ

- ← [この和歌の背景解説へもどる]

- ← [第41〜50番を読むへ]

- ← [中古三十六歌仙をめぐるへ]

- ← [僧侶の歌をめぐるへ]

- ← [百人一首の世界をめぐるへ]