百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』背景解説で、

和歌の世界を旅してみませんか?

第51番は、藤原実方が詠んだ、

言葉にできぬ恋の炎が静かに燃え続ける情熱の一首です。

恋の苦しさや想いの強さを、

伊吹山の“さしも草”にたとえながら、

相手に知られぬまま募る切なさがにじみます。

今回ご紹介するのは、百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』。伝えられぬ恋ゆえの葛藤と、沈黙の奥に燃える想いを、あなたも感じてみませんか?

▶前回の記事はこちらから!

前回は、命までも恋にゆだねた藤原義孝の一首をたどりました。若き情熱の中に、燃えるような恋の純粋さを感じます。

藤原実方の生涯と百人一首の背景

生涯について

藤原実方– Wikipedia(生年不詳-999年)は、

平安時代中期の貴族・歌人であり、

左大臣・藤原師尹の孫、侍従・藤原定時の子

として生まれました。

また父の早世により、叔父である

大納言・藤原済時の養子となります。

そして右兵衛権佐・左近衛少将・右近衛中将などの武官を歴任し、正暦5年(994年)には左近衛中将に任じられ、公卿の座を目前にしていました。

しかし、長徳元年(995年)正月に突然陸奥守に任じられ、同年9月に陸奥国へ赴任しました。長徳4年(999年)に陸奥国で亡くなったとされています。

歴史的イベント

藤原実方は、

花山天皇の側近として重用されましたが、

一条天皇の時代に突然陸奥守へ左遷されます。

その理由には、宮中での言動や

藤原行成との対立など諸説があります。

赴任先の陸奥国で不遇のまま亡くなり、

その死には不吉な伝説も伴いました。

都の文化人として栄えた実方の、地方での孤独な最期は、彼の和歌の哀愁とも重なります。

他の歌について

藤原実方は『拾遺和歌集』に、

「五月闇くらはし山の時鳥 おぼつかなくも鳴き渡るかな」

という歌を残しています。

闇深き初夏の山中に、時鳥の声だけが頼りなく響くさまを

詠んだ一首です。

実方の歌には、自然の景と内面の情がしなやかに融合する美が宿っています。

“おぼつかなくも”という語に、聞こえるか聞こえないかの不確かさと、自身の心の迷いや孤独が重なります。

実方の歌には、自然の景と内面の情がしなやかに融合する美が宿っています。

百人一首における位置付け

『かくとだに』は、思いを伝えることもできないまま、

恋の情熱だけが内に燃え続ける苦しさを詠んだ一首です。

実方の繊細で抑えた表現は、

百人一首の恋の歌群の中でも、

内面の静かな激しさを最も端的に表した歌として

高く評価されています。

藤原実方がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』背景解説–燃ゆるさしも草では、藤原実方がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 思いを伝えられない恋の苦しみ

- 自分だけが知る想いの激しさ

- 恋の情熱と表現の美学

思いを伝えられない恋の苦しみ

恋の炎が燃えているのに、

それを言葉にするすべもない状況。

また実方は、沈黙するしかない恋のもどかしさを

「かくとだに」という冒頭で表現し、

そして恋心の行き場のなさを詠みました。

自分だけが知る想いの激しさ

「さしも知らじな」という言葉では、

相手には想像もつかないほどの思いが、

自分の中で燃え盛っているという

切実さが込められています。

また独りで抱え続ける恋の熱を、

実方は比喩を通じて描いたのです。

恋の情熱と表現の美学

実方は、直接的な告白ではなく、

自然物や比喩で恋を語る和歌の美学を体現しています。

「さしも草」では、そのまま恋の象徴としての草であり、

また静かに燃える炎のメタファーでもあるのです。

この和歌では、恋する相手に思いを告げることすらかなわない、沈黙と内なる炎の狭間で揺れる心を描いています。

また実方は、その苦しみや願いを、伊吹山に生える“さしも草”にたとえることで、情熱を秘めながらも抑制された表現を成立させました。

“言えない恋”というテーマを、比喩と調べの美しさを通して詠み上げた、恋歌の傑作と言えるでしょう。

読み方と句意

百人一首第 藤原実方

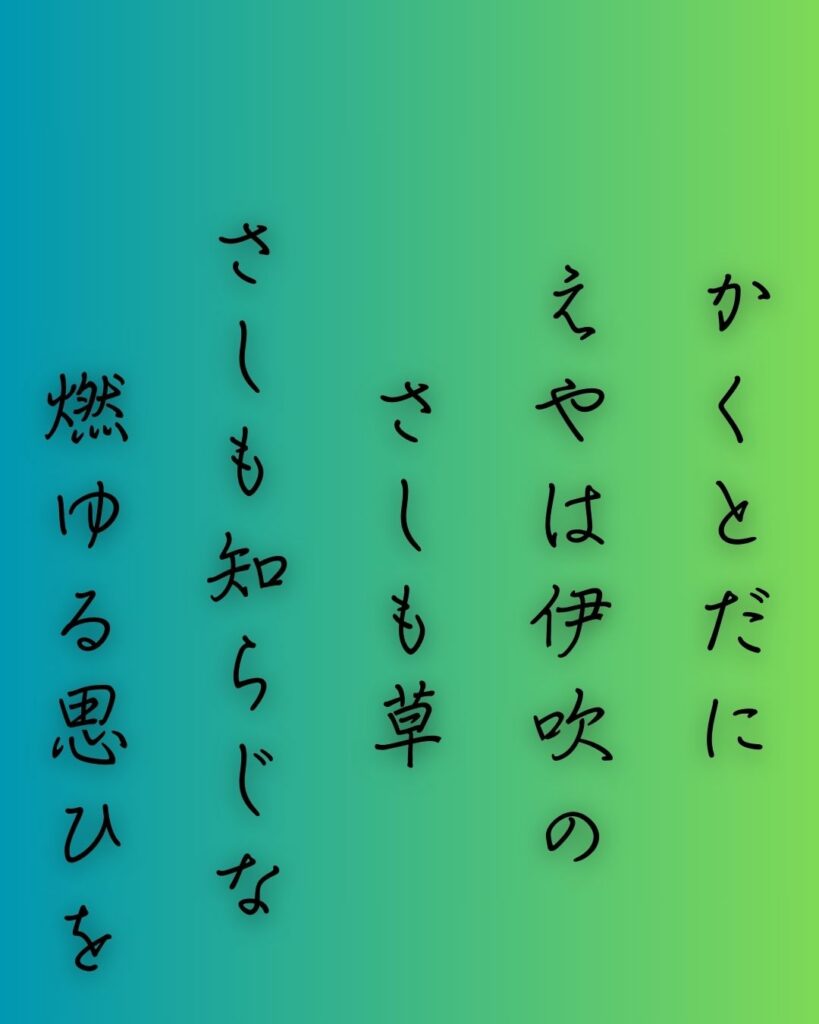

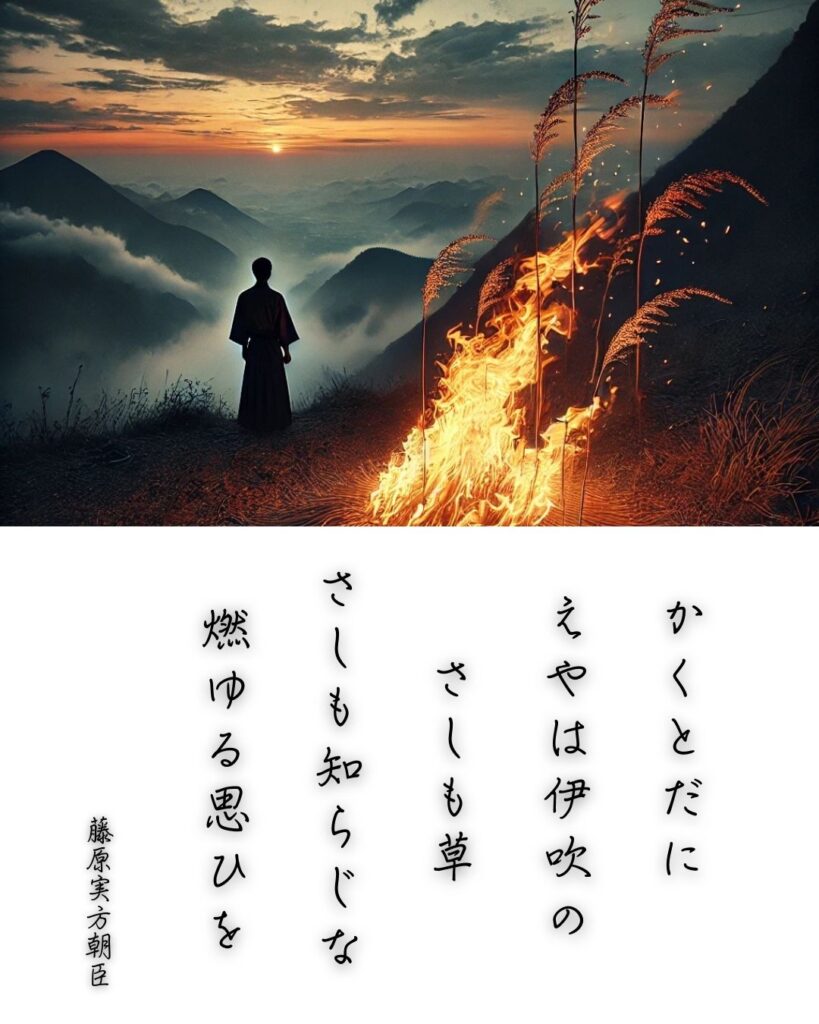

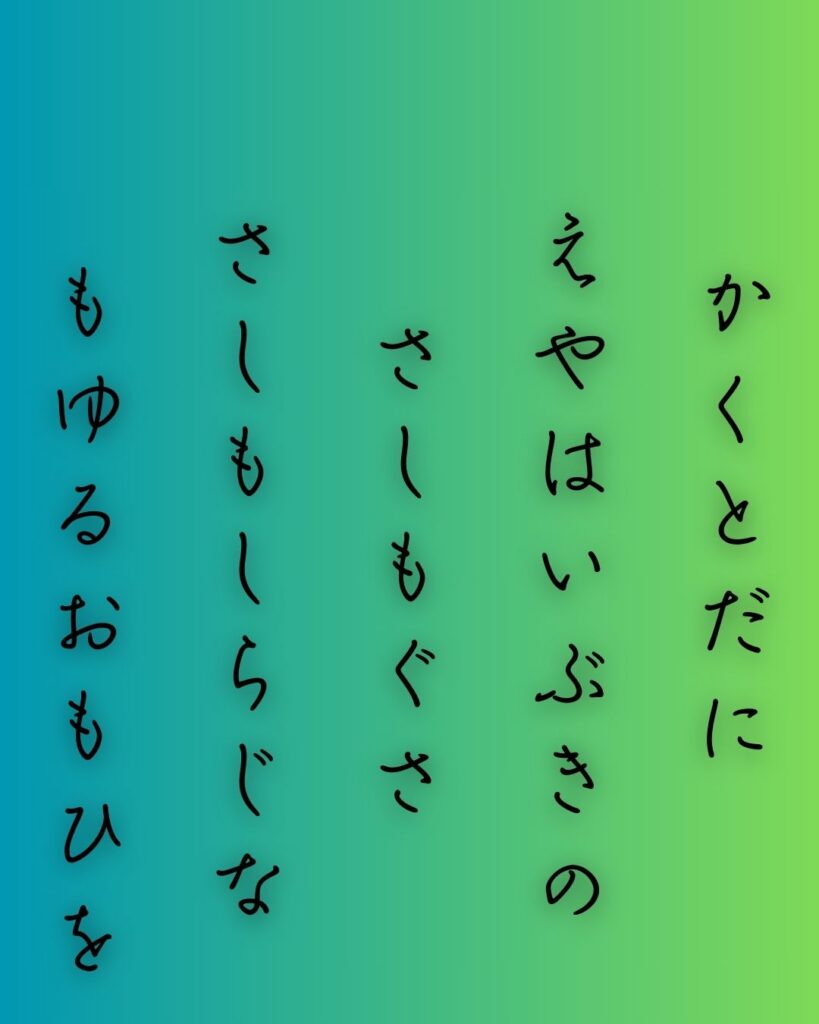

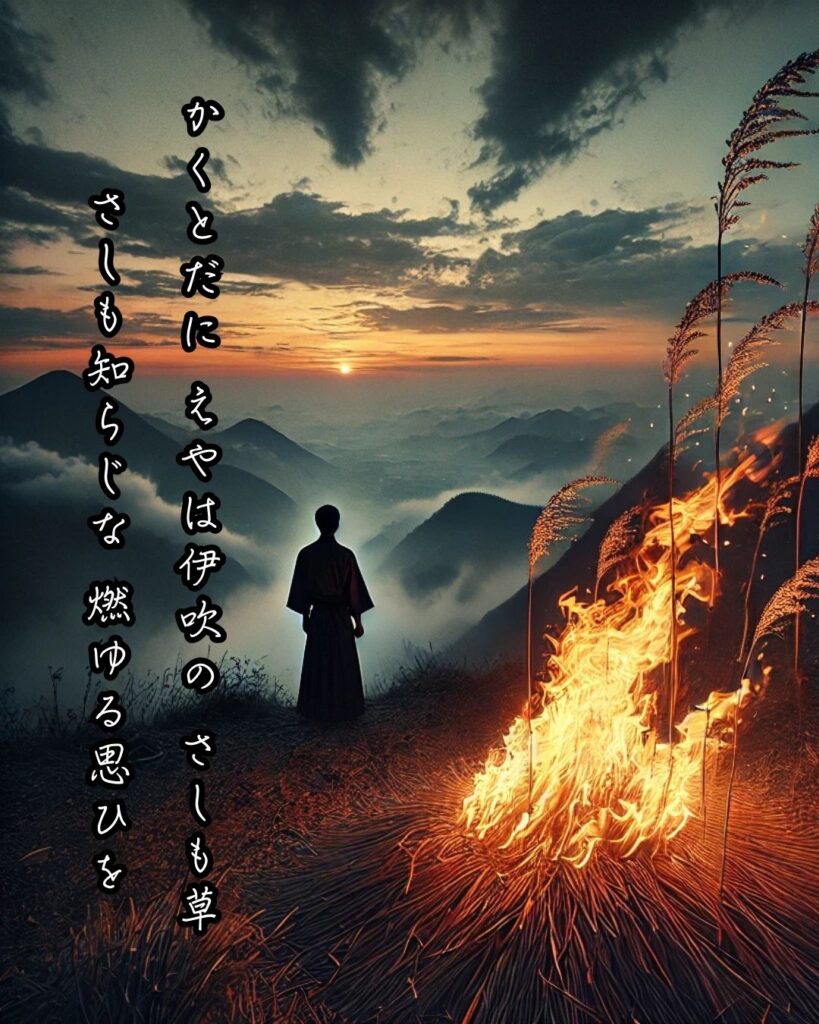

歌:かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを

読み:かくとだに えやはいぶきの さしもぐさ さしもしらじな もゆるおもひを

句意:せめて「好きです」と伝えることさえできずにいるが、あなたは私の燃えるような恋心を知りもしないのでしょうね。

百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』の楽しみ方

百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』背景解説–燃ゆるさしも草では、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 比喩表現に注目する

- 言えない想いの強さを感じる

- 読み手が共感しやすい感情描写

比喩表現に注目する

「さしも草」「燃ゆる思ひ」は、

恋の炎を草にたとえた巧みな比喩です。

植物の燃え方=感情の高まりとして描くことで、直接的に言えない恋心を美しくも切なく表現しています。また比喩を読み解く楽しさと、そこに込められた感情の深みが味わえます。

言えない想いの強さを感じる

「かくとだに」「えやは」は、

語ることすらできないという抑えた情熱を語る表現です。

この歌の魅力は、語らないことによって逆に情熱が強調されている点にあります。また静けさの中に激しく燃える恋心が読み取れる、深い余韻の一首です。

読み手が共感しやすい感情描写

片想いや届かぬ想いという主題は、

現代の私たちにも通じる普遍的な感情です。

「伝えたいけれど言えない」「相手には知られていない」といった感覚は、時代を超えて共感を呼ぶものです。また恋愛の中にある“言葉にならない想い”を、実方の和歌を通して感じてみてください。

百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』背景解説

上の句(5-7-5)

上の句「かくとだに えやは伊吹の さしも草」では、

「恋をしている」とさえ言えないもどかしさと、

その想いを象徴する「さしも草」の比喩が登場します。

また伊吹山のさしも草は燃えやすい草で、

言葉にできぬ恋が、胸の奥で静かに燃えている情景を

美しく切なく描いています。

五音句の情景と意味 「かくとだに」

「かくとだに」では、「こうだ」と打ち明けることさえできず、思いを口にできない切なさが、この一語に込められています。

七音句の情景と意味 「えやは伊吹の」

「えやは伊吹の」では、「えやは」は反語で、「できようか、いやできない」。伊吹山のさしも草に例え、恋心を伝えられない苦しさを印象的に描いています。

五音句の情景と意味 「さしも草」

「さしも草」では、伊吹山に生える、火をつければすぐに燃える草。燃え盛る想いを秘めながらも、気づかれない恋心の象徴です。

下の句(7-7)分析

下の句「さしも知らじな 燃ゆる思ひを」では、

恋心が燃え続けているのに、

その相手はまったく気づいていないという

切なさが語られます。

また「さしも草」が燃えるように、

内に秘めた激しい想いがありながら、

それは相手に知られず、報われることもない。

まさに沈黙の恋の苦しみがにじむ一節です。

七音句の情景と意味「さしも知らじな」

「さしも知らじな」では、あれほど強い恋心も、相手にはまったく気づかれていない。またその事実にこそ、悲しみが潜んでいます。

七音句の情景と意味「燃ゆる思ひを」

「燃ゆる思ひを」では、伝えられず、表にも出せない。心の奥で激しく燃え続ける恋心が、静かに、しかし確かに描かれています。

百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』和歌全体の情景

和歌全体では、恋の想いを打ち明けることすらできず、胸の内でただ静かに燃え続ける情熱。また伊吹山に生える“さしも草”のように、その火は絶え間なく心を焦がしているのに、相手には一切知られていない。そして伝えられない苦しさと、伝わらない切なさが交差する、沈黙の恋の情景が広がります。

▶次回記事はこちらから!

言葉にできぬ想いを胸に燃やした藤原実方の歌をたどったあとは、夜明けを惜しみながら別れを見つめる、藤原道信の切ない一首へと進みましょう。

👉百人一首第52番 藤原道信『明けぬれば』背景解説–惜しむ朝の恋心

百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』まとめ

藤原実方の『かくとだに』は、

伝えられない恋の苦しさと、

心の奥で燃え続ける情熱を、

見事な比喩で表現した一首です。

そして「さしも草」のように、

激しくも秘めた想いは、

平安の恋歌の中でもひときわ切なく響きます。

語らぬ愛の深さが、今も読む人の胸を焦がす名歌です。

百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』背景解説–燃ゆるさしも草を百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。