百人一首第55番 藤原公任『滝の音は』背景解説で、

和歌の世界を旅してみませんか?

第55番は、藤原公任の「滝の音は」。

かつて激しく流れていた滝の音は絶えたものの、

その名声はいまも聞こえてくる──。

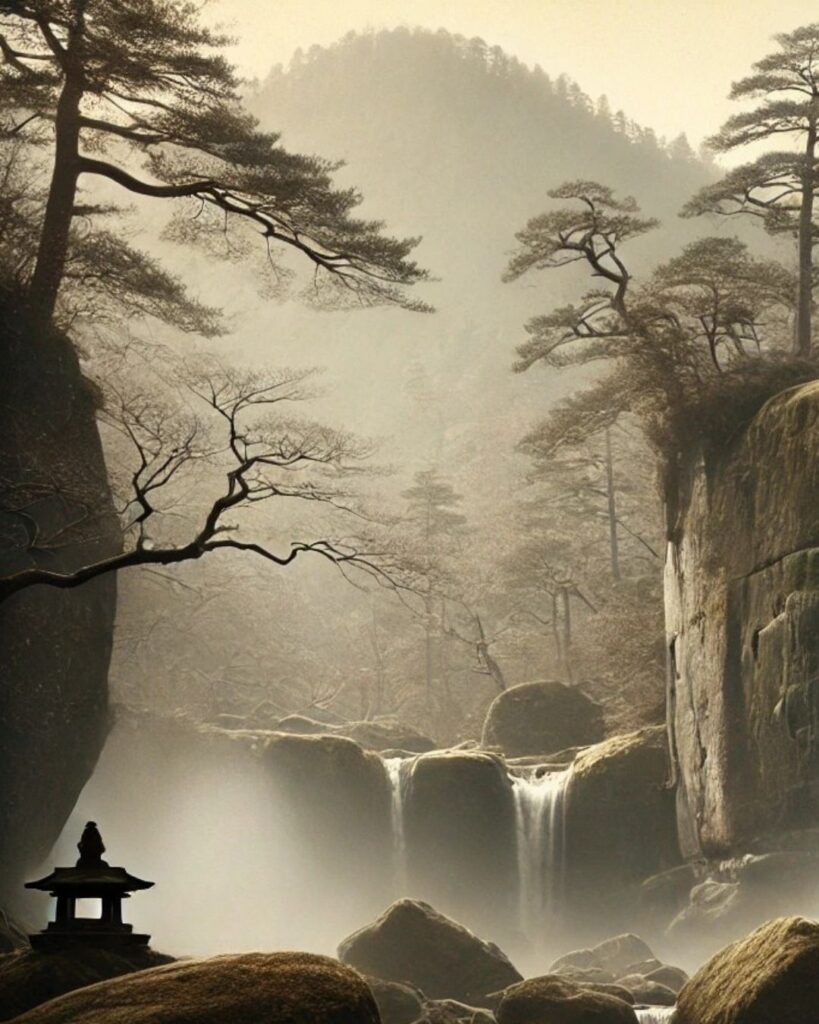

今回ご紹介するのは、百人一首第55番 藤原公任『滝の音は』。自然の静けさの中に、人の評価や余韻を重ねた一首です。

▶前回の記事はこちらから!

前回は、忘れまいと誓いながらも移ろう恋の切なさを詠んだ儀同三司母の一首をたどりました。変わりゆく心の中に残る想いに、恋の儚さと人の情の深さを感じます。

藤原公任の生涯と百人一首の背景

生涯について

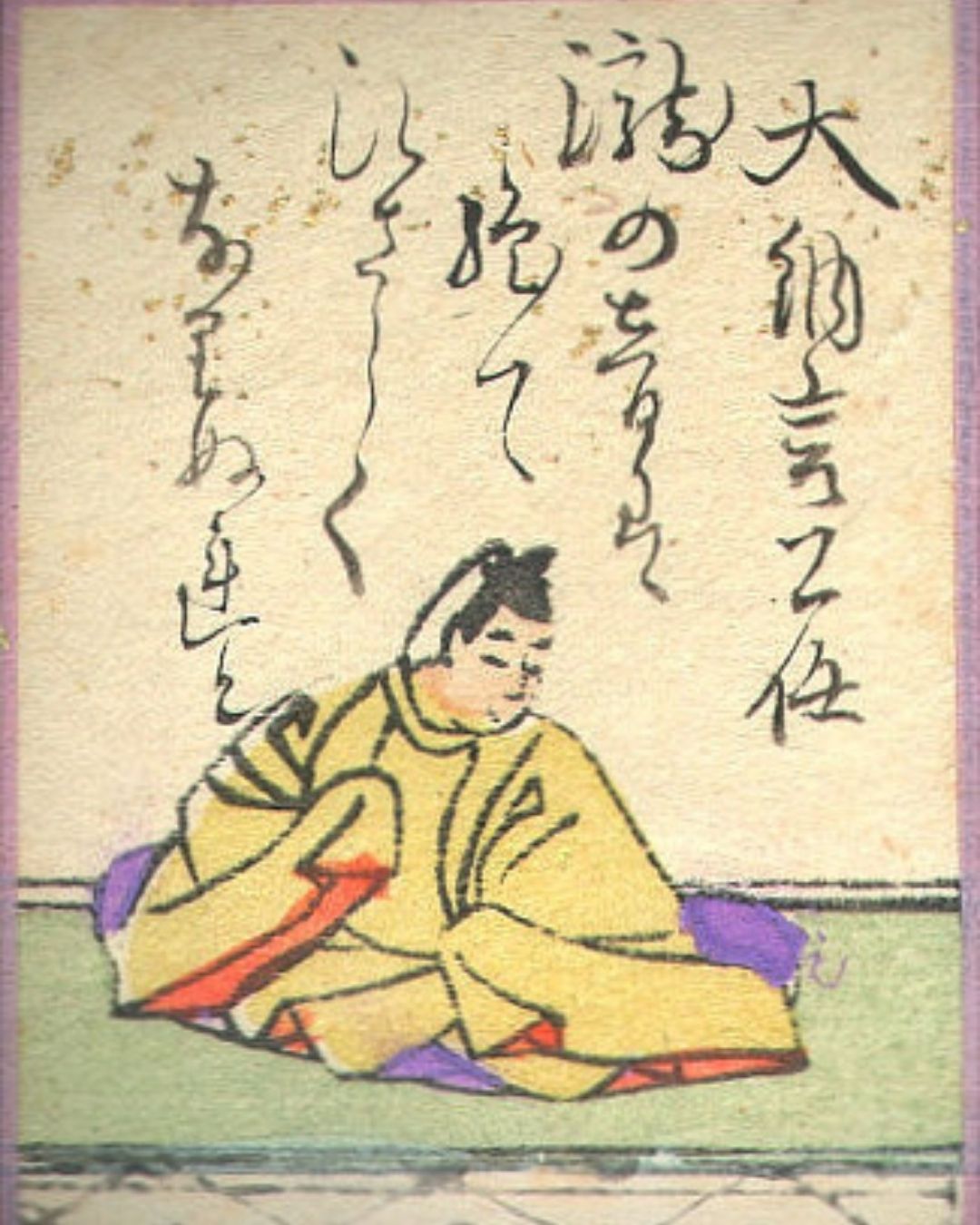

藤原公任|大納言公任 Wikipedia(966年-1041年)は、

関白・藤原頼忠の長男として生まれ、

正二位・権大納言に昇進した平安中期の公卿・歌人です。

和歌・漢詩・管弦に秀でた「三舟の才」を持ち、

『和漢朗詠集』の撰者としても知られます。

百人一首では「大納言公任」の名で、静寂の中に響く名声の余韻を詠んだ一首が選ばれています。

歴史的イベント

藤原公任は、和歌・漢詩・管弦に秀でた

「三舟の才」で知られます。

大堰川の舟遊びで道長に「どの舟に乗るか」と問われ、

和歌の舟を選んで一首を詠み称賛を受けました。

しかし後に、漢詩の舟を選べばもっと名声が

上がったかもしれないと悔やみ、

自らのうぬぼれを振り返ったと『大鏡』に記されています。

この逸話は、公任の多才さと人間味、そして美意識の高さを象徴する場面として語り継がれています。

他の歌について

藤原公任は『拾遺和歌集』に、

「春きてぞ 人もとひける 山里は 花こそ宿の あるじなりけれ」

という歌を残しています。

この歌では、人の気配がない山里にも、

春が来れば花が咲き、訪れる人がいるという

自然の力が詠まれています。

「滝の音は」の歌と同じく、目には見えずとも心に響く存在感が描かれています。また静けさの中に宿る美や余韻を感じさせる一首です。

百人一首における位置付け

「滝の音は」は、

活動を終えてなお残る名声や人の余韻を

詠んだ象徴的な一首です。

また自然の変化に人の生涯を重ね、

静けさの中にこそ響くものがあると

気づかせてくれます。

そして公任の教養と美意識を凝縮した名歌として、

百人一首の中でも静謐な存在感を放っています。

藤原公任がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第55番 藤原公任『滝の音は』背景解説–音なき滝の囁きでは、藤原公任がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 名声の残響を描くため

- 自然と人を重ねて詠む

- 引き際の美を意識したから

名声の残響を描くため

滝の音が消えても、

かつての響きは人々の記憶に残る。

自分の存在もまた、

たとえ静かになっても名として伝わる──

そんな名誉と余韻を象徴的に表現した一首です。

自然と人を重ねて詠む

自然の変化に人の生涯をなぞらえることで、

「盛り」と「衰え」の美学がより深く際立ちます。

また静寂のなかに残るものへの眼差しが、

この歌にはあります。

引き際の美を意識したから

権勢の時代を終えてなお、

自らを誇らず静かに退く。

また去り際にこそ品格を見出す平安貴族の価値観が

にじむ一首です。

そして残るのは姿ではなく、その響き。

この和歌では、人の存在はやがて消えても、その名や影響は人々の心に残り続けるという思いが込められています。

また藤原公任は、華やかな時代を過ごしつつも、衰えの美しさや引き際の静けさを大切にしました。

「滝の音は絶えても名は聞こえけれ」という表現では、音なき後に広がる響きのように、人生の余韻を慈しむ美意識が表れています。

読み方と句意

百人一首第 藤原公任|大納言公任

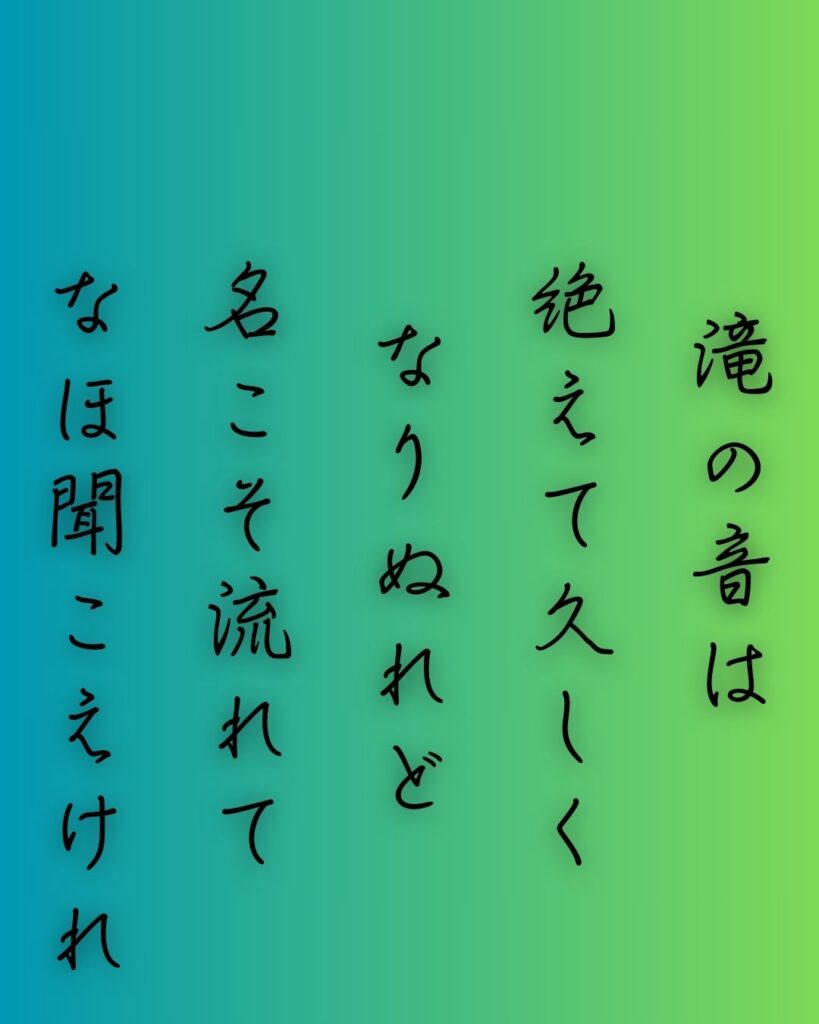

歌:滝の音は 絶えて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ

読み:たきのおとは たえてひさしく なりぬれど なこそながれて なほきこえけれ

句意:滝の音は消えてしまったが、その名声は今も伝わり続けている──

百人一首第55番 藤原公任『滝の音は』の楽しみ方

百人一首第55番 藤原公任『滝の音は』背景解説–音なき滝の囁きでは、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 音のない世界に耳を澄ます

- 自然と人の象徴性を重ねて読む

- 名誉や記憶について考える

音のない世界に耳を澄ます

音が消えてしまったからこそ、

それを思い出す「心の耳」が研ぎ澄まされます。

また滝の音がない今だからこそ、

かつての響きが心の中で深く響く。

そしてこの和歌は、静寂に宿る美しさを

詠んだ作品でもあるのです。

滝の音が消えたあとも、心にはその響きが残る。また“聞こえない音”にこそ感じ取れる余韻に意識を向けて読むと、この歌が持つ静けさの豊かさが見えてきます。

自然と人の象徴性を重ねて読む

滝という自然現象を通じて、

人の栄光とその後の余韻を巧みに重ね合わせています。

また和歌が得意とする象徴的表現を味わうことで、

一首の中にある人間の一生の縮図が

感じ取れるようになります。

自然の描写を通して人の生き方を表現する手法は、和歌の魅力のひとつです。この歌では、滝=人の活動、名声=残る影響として読めば、人生そのものを詠んだ一首として深みが増します。

名誉や記憶について考える

藤原公任がこの歌に託したのは、

去った後にこそ残るものの価値です。

また人は姿を消しても、

その名や行いが人々の記憶に残る。

そして目には見えない存在の影響力を、

静かに受け取ってみてください。

この歌にあるのは「去っても残るもの」へのまなざし。人は去っても、誠実さや功績が語り継がれる。“現代にも通じる“記憶のかたち”に思いを寄せてみましょう。

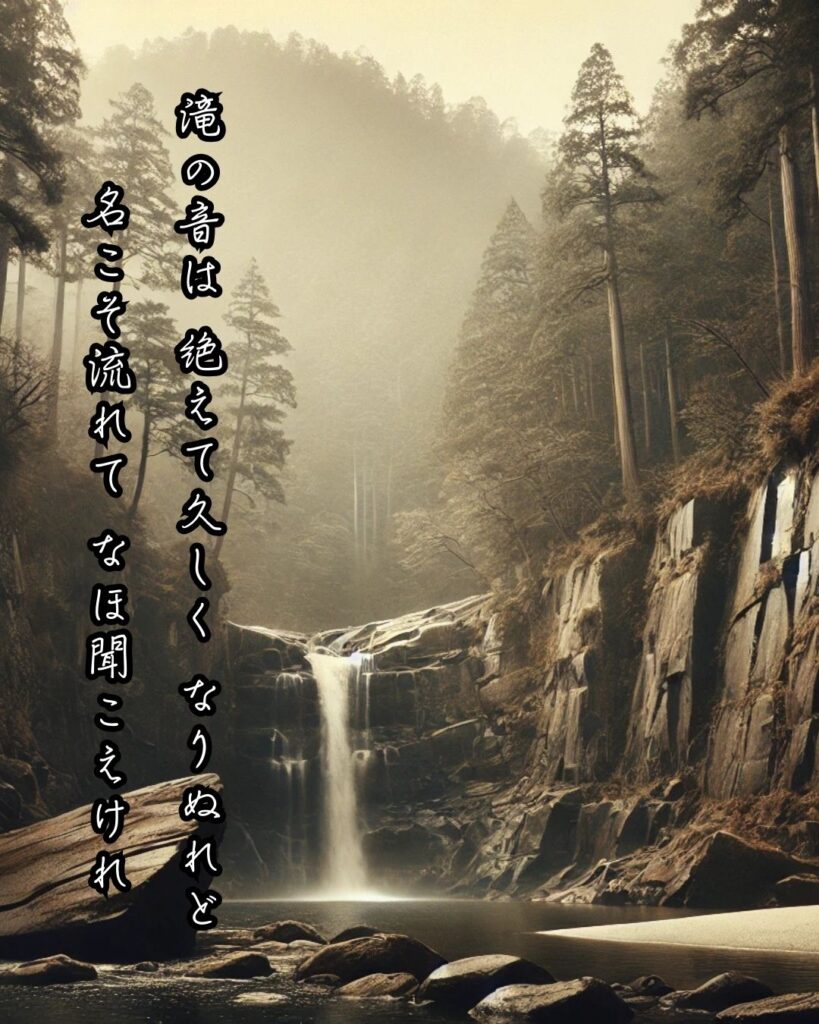

百人一首第55番 藤原公任『滝の音は』背景解説

上の句(5-7-5)

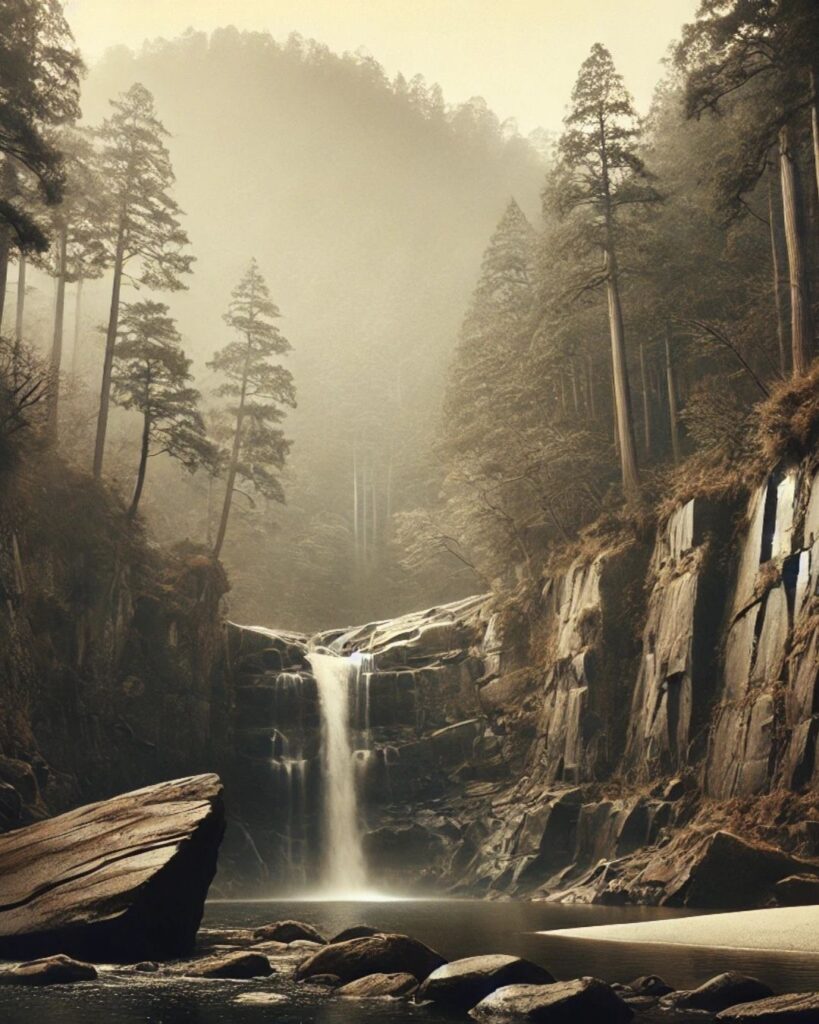

上の句「滝の音は 絶えて久しく なりぬれど」では、

かつて力強く響いていた滝の音が、

今では完全に聞こえなくなってしまった。

時間とともに自然は静まり返り、音の気配すら絶えている。

けれども、その静けさの中にも、

過去の存在の確かさが感じられる情景です。

五音句の情景と意味 「滝の音は」

「滝の音は」では、勢いよく落ちる水の音が、山里に響いていた。自然の中に力強く存在していた滝の姿を暗示する一句です。

七音句の情景と意味 「絶えて久しく」

「絶えて久しく」では、その音はいつしか止み、長い間聞かれなくなった。静寂の時間が流れ、かつての気配も薄れてゆきます。

五音句の情景と意味 「なりぬれど」

「なりぬれど」では、滝の音が消えたという事実を受け入れている語調。そして変化を認めながらも、心にはまだ何かが残っている──そんな余韻を含みます。

下の句(7-7)分析

下の句「名こそ流れて なほ聞こえけれ」では、

滝の音は消えたけれど、

その名声はなお人々に語り継がれている。

自然の変化を通じて、

人の名誉や記憶が長く残ることを表しています。

音が消えた後の世界に、静かに響くものへの眼差しが

込められた句です。

七音句の情景と意味「名こそ流れて」

「名こそ流れて」では、水は落ちずとも、かつての名だけが人々の間で流れている。実体なき名声の余韻が、今も動き続けている様子を描いています。

七音句の情景と意味「なほ聞こえけれ」

「なほ聞こえけれ」では、耳には音が届かなくても、心にはその響きが聞こえてくる。記憶や評判として生き続ける存在の力を象徴しています。

百人一首第55番 藤原公任『滝の音は』和歌全体の情景

和歌全体では、かつて勢いよく響いていた滝の音は、今はもう聞こえない。しかし、その名は人々のあいだに残り、静けさの中にも確かな存在感が漂っている。そして音のない世界に響く余韻を通して、去った後にこそ残る価値や気配を静かに描いた一首です。

▶次回記事はこちらから!

音なき滝に心の静けさを重ねた藤原公任の歌をたどったあとは、消えゆく命の中にも恋を願う、和泉式部の切なくも美しい一首へと進みましょう。

👉百人一首第56番 和泉式部『あらざらむ』背景解説–消えゆく夜の恋

百人一首第55番 藤原公任『滝の音は』まとめ

「滝の音は」は、

消えてしまったものの中にこそ

残る価値や余韻を詠んだ一首です。

滝の音が絶えても、

その名は人の間に流れ続ける──。

姿がなくても人の心に残るものの美しさを、静かに語りかけるような作品です。

百人一首第55番 藤原公任『滝の音は』背景解説–音なき滝の囁きを百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。