百人一首第57番 紫式部『めぐり逢ひて』背景解説で、

和歌の世界を旅してみませんか?

今日は、式部さんお休みですので、この記事の著者『わたぼうし』が皆さんをご案内します。

第57番は、紫式部の「めぐり逢ひて」。

久々の再会もつかの間、気づけばもう姿が見えない──。

切なさと美しさが静かに心に残る恋の歌です。

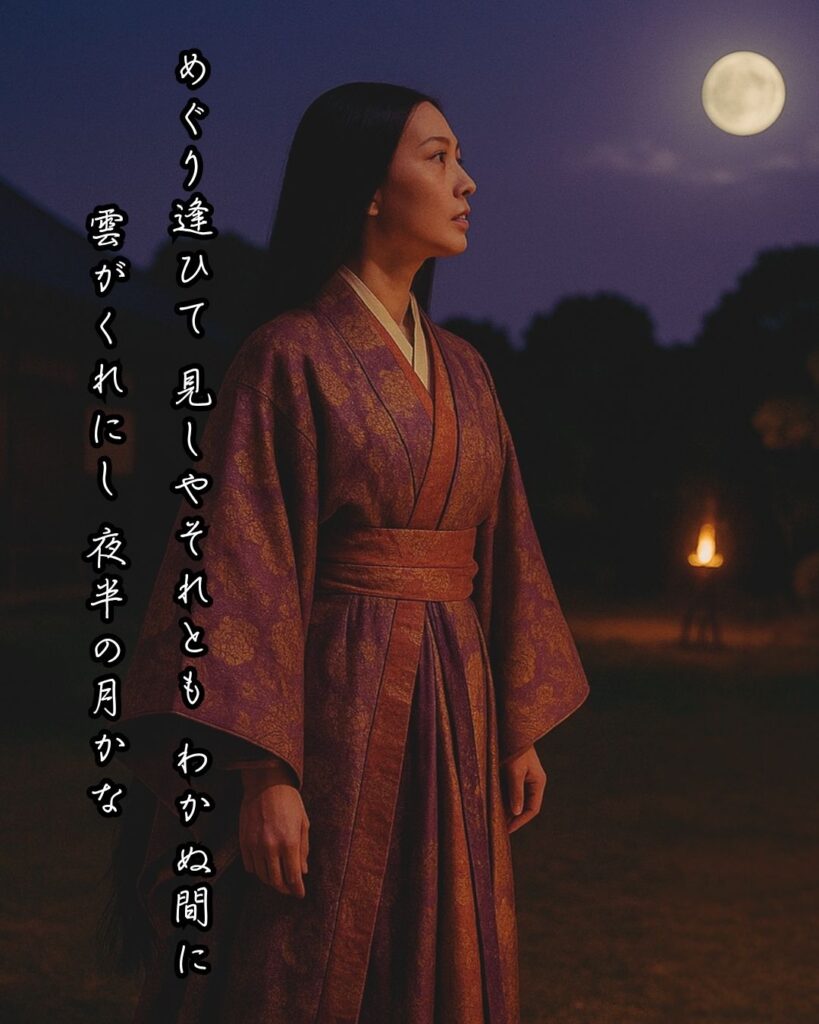

今回ご紹介するのは、百人一首第57番 紫式部『めぐり逢ひて』。夢か現かもわからぬほど短い逢瀬を、夜半の月が雲に隠れる情景に重ねて詠んだ一首です。

▶前回の記事はこちらから!

前回は、消えゆく命の中にも恋を願った和泉式部の一首をたどりました。儚さの中に灯る想いに、恋の永遠と人の情の深さを感じます。

紫式部の生涯と百人一首の背景

生涯について

平安中期の女流作家で『源氏物語』の作者として知られます。

宮廷では中宮彰子に仕え、和歌や日記も残しました。

同時代の歌人・和泉式部とは、恋愛観や表現手法で対照的な存在として、互いに刺激を与え合う関係でした。

恋に生きた女流歌人たちの感性を比べてみませんか?

紫式部と同時代に宮廷で名を馳せた和泉式部の一首も、ぜひあわせてご覧ください。

👉百人一首第56番 和泉式部『あらざらむ』背景解説–消えゆく夜の恋

歴史的イベント

紫式部は、

中宮彰子に仕える女房として宮廷に出仕し、

在中中に『源氏物語 Wikipedia』の執筆を進めました。

またその物語は、当時の貴族社会に生きる人々の

恋や葛藤を鮮やかに描き、そして広く賞賛されます。

深い洞察力と文学的感性で、恋を観察し、物語に昇華させた才気は、この和歌にも通じる静かで鋭い感情表現となって表れています。

他の歌について

紫式部は『後拾遺和歌集』に、

「み吉野は 春のけしきに かすめども 結ぼほれたる 雪の下草」

という歌を残しています。

また春の訪れを感じながらも、

地にはまだ雪が残る吉野の山。

そしてこの歌は、

季節の移ろいと、その中に隠されたものの存在を

詠んでいます。

紫式部の「めぐり逢ひて」もまた、はっきり見えぬものへの感受性が込められた一首。

また姿は薄れても、心に残る“何か”を感じさせる作品という点で、響き合っています。

百人一首における位置付け

「めぐり逢ひて」は、

再会の喜びと別れの切なさが交錯する一瞬を、

美しい比喩で描いた一首です。

また恋の深さを誇張せず、

曖昧さの中に余韻を残す紫式部らしい表現が

光ります。

そして百人一首の中でも、

静かな感情の揺らぎを詠んだ繊細な作品として

評価されています。

紫式部がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第57番 紫式部『めぐり逢ひて』背景解説–逢瀬の余韻では、紫式部がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 再会のはかなさを詠むため

- 感情を余韻として表現したかったから

- 見たのか夢だったのかを曖昧にしたかった

再会のはかなさを詠むため

久々に逢えた喜びも束の間、

またすぐに別れてしまう。

恋の時間は思うように続かないものだという切なさを、

短い逢瀬の儚さとして描いています。

感情を余韻として表現したかったから

喜びも悲しみも語りすぎず、

比喩に託すことで感情を行間ににじませる。

そして紫式部は、

直接的でなくとも深く響く恋の形を

詠もうとしました。

見たのか夢だったのかを曖昧にしたかった

ほんの一瞬の出来事が、

現実か夢かもわからないまま過ぎてゆく──。

恋の記憶が曖昧に心に残る情景を

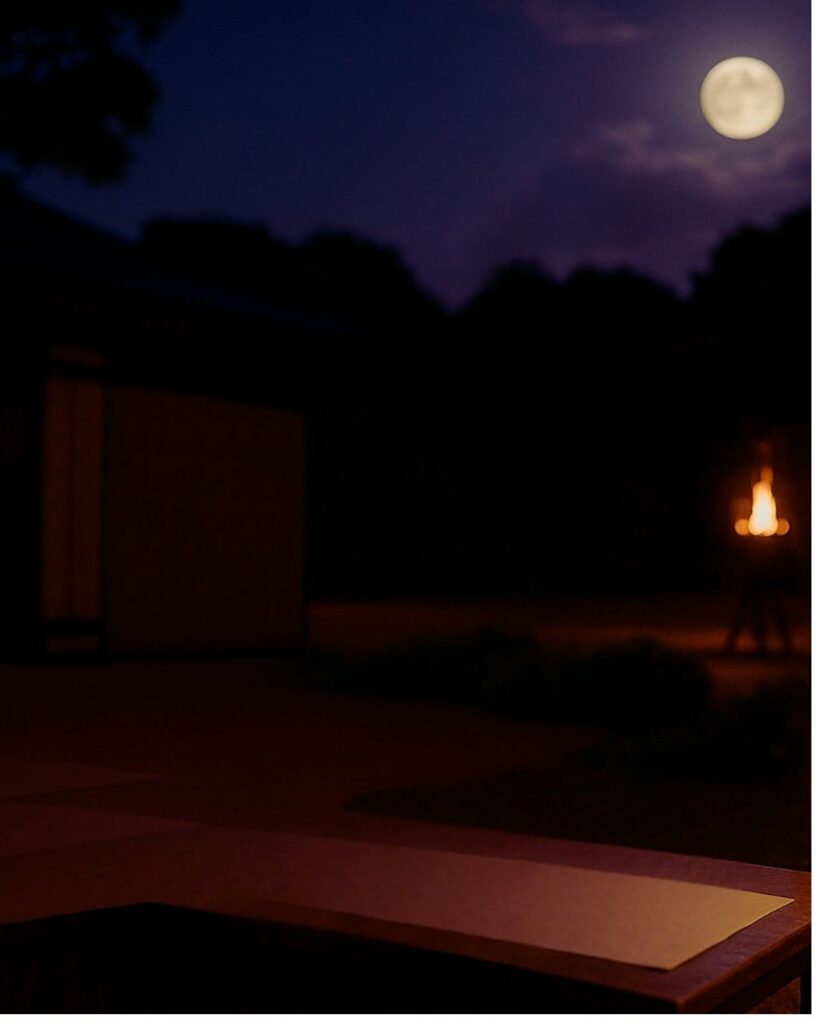

「夜半の月」に託しています。

この和歌は、恋の一瞬を詩的にすくい取った静かな作品です。めぐり逢った喜びを語る間もなく、すぐに別れてしまった──

またその出来事があまりにも短く、まるで夢だったのかもと思わせる曖昧さが、

和歌全体に静けさと余韻を残します。

紫式部は、言葉で語りきれない想いを、自然の描写と対比させて表現する感性に秀でており、この一首にもその美学があふれています。

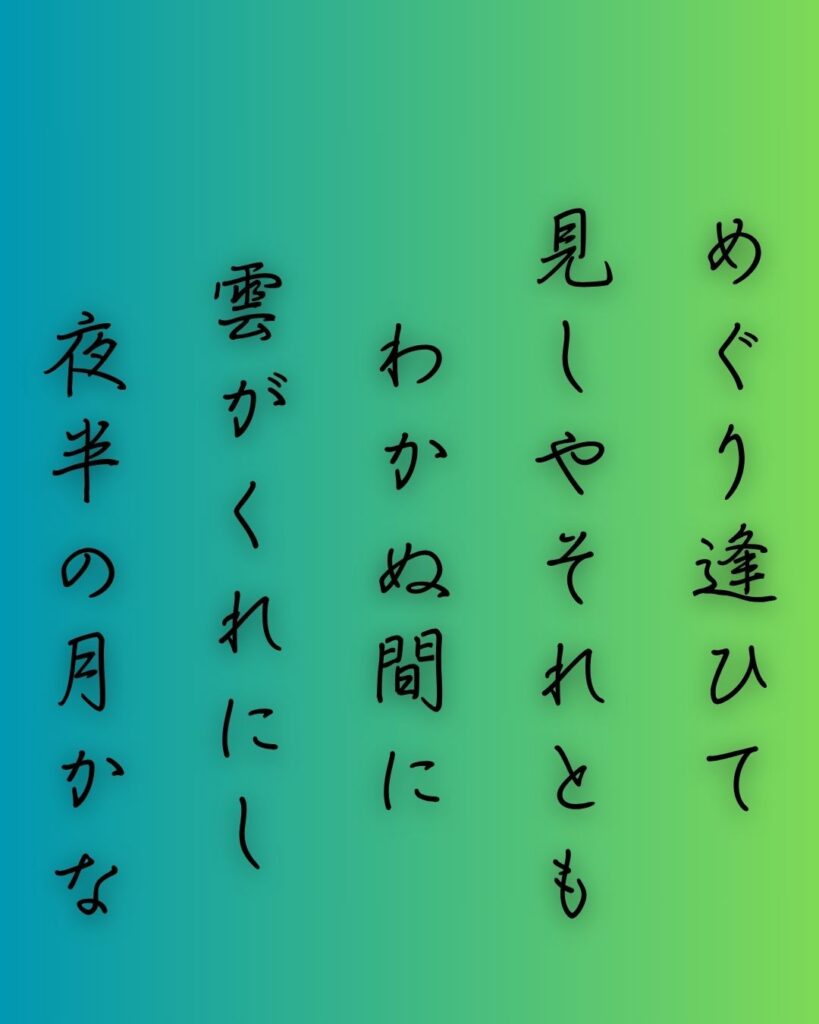

読み方と句意

百人一首第 紫式部

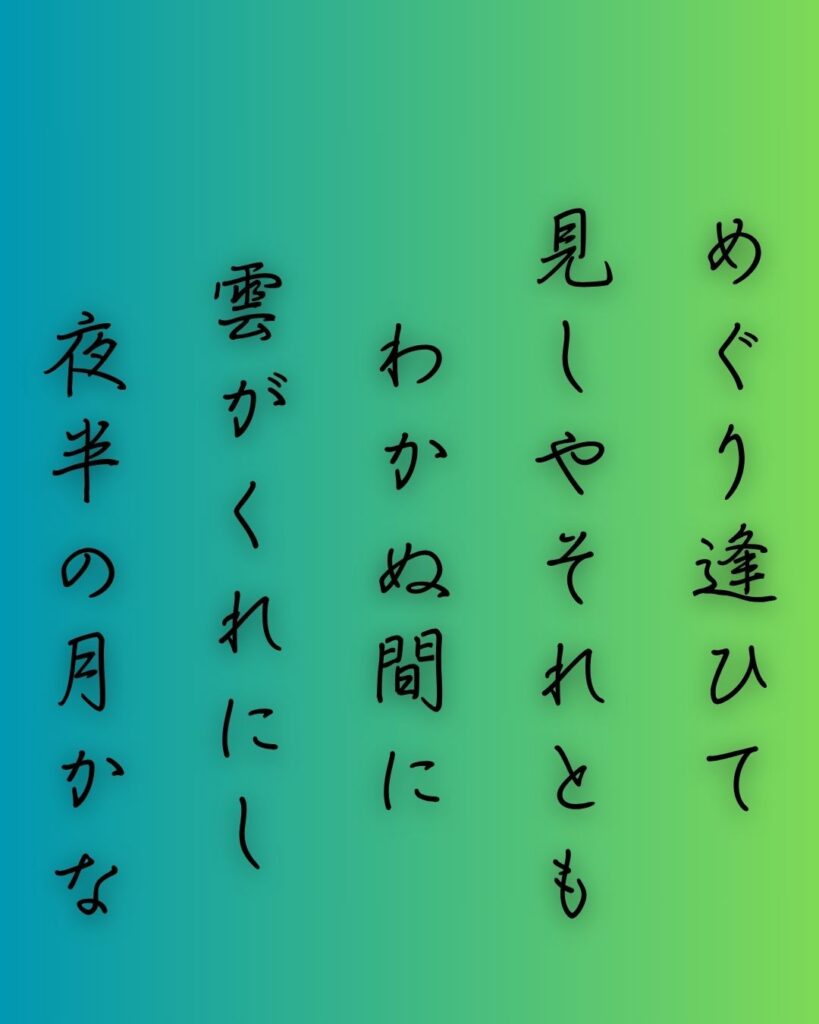

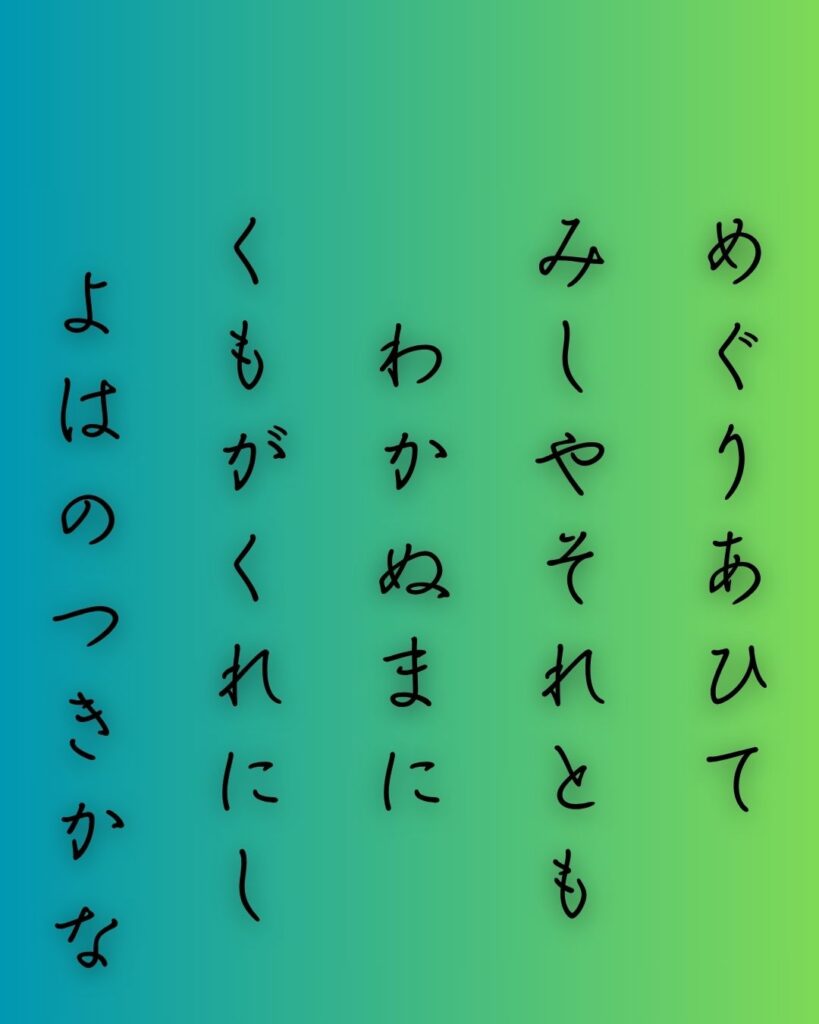

歌:めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲がくれにし 夜半の月かな

読み:めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに くもがくれにし よはのつきかな

句意:久々にあなたに逢えたのに、それが本当に逢えたのかもわからぬまま、月が雲に隠れるように別れてしまいました。

百人一首第57番 紫式部『めぐり逢ひて』の楽しみ方

百人一首第57番 紫式部『めぐり逢ひて』背景解説–逢瀬の余韻では、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 比喩表現に注目する

- 曖昧さの美しさを味わう

- 紫式部らしい静けさを感じる

比喩表現に注目する

夜半の月が雲に隠れるという比喩は、

姿が見えていたものがふっと消える儚さを

映し出しています。

また逢えたかどうかさえ曖昧なほど短い時間を、

自然の現象に重ねることで感情を言葉以上に伝える

紫式部らしい表現です。

「夜半の月が雲に隠れる」という自然描写は、一瞬の再会と別れを象徴的に表現しています。そして比喩に込められた感情のゆらぎに注目してみましょう。

曖昧さの美しさを味わう

この歌は、恋の出来事を明確に描写せず、

曖昧さの中に感情をにじませています。

またあえて“見しやそれともわかぬ間に”と

表現することで、

記憶の不確かさと心の残像を、

静かに印象づけています。

逢えたのか、夢だったのか──。あえてはっきりさせないことで、感情を余韻として残す表現が光ります。そして紫式部の美学を感じるポイントです。

紫式部らしい静けさを感じる

紫式部の和歌には、感情の爆発はありません。

心の奥にある想いを抑えながらも深く響かせる、

そんな静かな余韻が特徴です。

またこの歌にも、

言葉にしきれない想いを詩に託す美意識が

息づいています。

激しさではなく、抑えた情感で心を揺らすのが紫式部らしさ。そして感情を内に秘めたまま、詩に託す美しさを堪能してください。

百人一首第57番 紫式部『めぐり逢ひて』背景解説

上の句(5-7-5)

上の句「めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に」では、

ようやく再会できたはずなのに、

その姿をよく見る間もなく別れてしまう。

またほんの一瞬の逢瀬が夢だったのかと

思うほど曖昧で、心にだけ残る。

そして確かだったはずの出来事が、

すぐに霞んでいくような情景が描かれています。

五音句の情景と意味「めぐり逢ひて」

「めぐり逢ひて」では、長い別れの末に、ついに再会の瞬間が訪れた。時を経て叶った奇跡のような出会いの場面が始まります。

七音句の情景と意味「見しやそれとも」

「見しやそれとも」では、はっきりと見たのか、見間違いだったのかさえ曖昧。現実と夢の境目がぼやけている心の揺れを映しています。

五音句の情景と意味「わかぬ間に」

「わかぬ間に」では、それが何だったのか確かめる間もなく、時が過ぎてしまった。一瞬で終わる儚い逢瀬を暗示する表現です。

下の句(7-7)分析

下の句「雲がくれにし 夜半の月かな」では、

再会した相手の姿は、

夜半の月が雲に隠れるように、

あっという間に見えなくなってしまった。

そして見えたかどうかも曖昧なまま、

ただ心の中にだけ光が残る──。

そんな余韻と静けさに包まれた別れの情景が

描かれています。

七音句の情景と意味「雲がくれにし」

「雲がくれにし」では、月がふっと雲に隠れてしまったように、相手の姿もすぐに消えてしまう。見えなくなる瞬間の喪失感と儚さが漂います。

七音句の情景と意味「夜半の月かな」

「夜半の月かな」では、深夜の静けさの中に浮かぶ月。それが再会の象徴であり、別れの切なさを映す存在となっています。

百人一首第57番 紫式部『めぐり逢ひて』和歌全体の情景

和歌全体では、長く離れていた人とようやく再会できたのに、その姿をよく確かめる間もなく別れてしまった。またそれが本当に現実だったのか、夢だったのかもわからないまま、月が雲に隠れるように相手の姿も消えていく。そして逢瀬の一瞬が残す、淡く切ない余韻が静かに広がります。

▶次回記事はこちらから!

めぐり逢いの喜びをしっとりと詠んだ紫式部の歌をたどったあとは、有馬の湯のように心乱れる想いを描いた、大弐三位の情熱的な一首へと進みましょう。

百人一首第57番 紫式部『めぐり逢ひて』まとめ

「めぐり逢ひて」は、

再会の喜びと別れの儚さを、

静かな比喩で描いた一首です。

また逢えたのかさえ

曖昧なまま過ぎていく時間は、

まるで雲に隠れる夜半の月のよう。

紫式部らしい感情の余韻と美意識が、心に深く染みわたる作品です。

百人一首第57番 紫式部『めぐり逢ひて』背景解説–逢瀬の余韻を百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。

関連ページ・一覧リンク集

🛤️ この百人一首の旅を、もう少し続けたい方へ

- ← [この和歌の背景解説へもどる]

- ← [第51〜60番を読むへ]

- ← [中古三十六歌仙をめぐるへ]

- ← [女房三十六歌仙をめぐるへ]

- ← [百人一首の世界をめぐるへ]