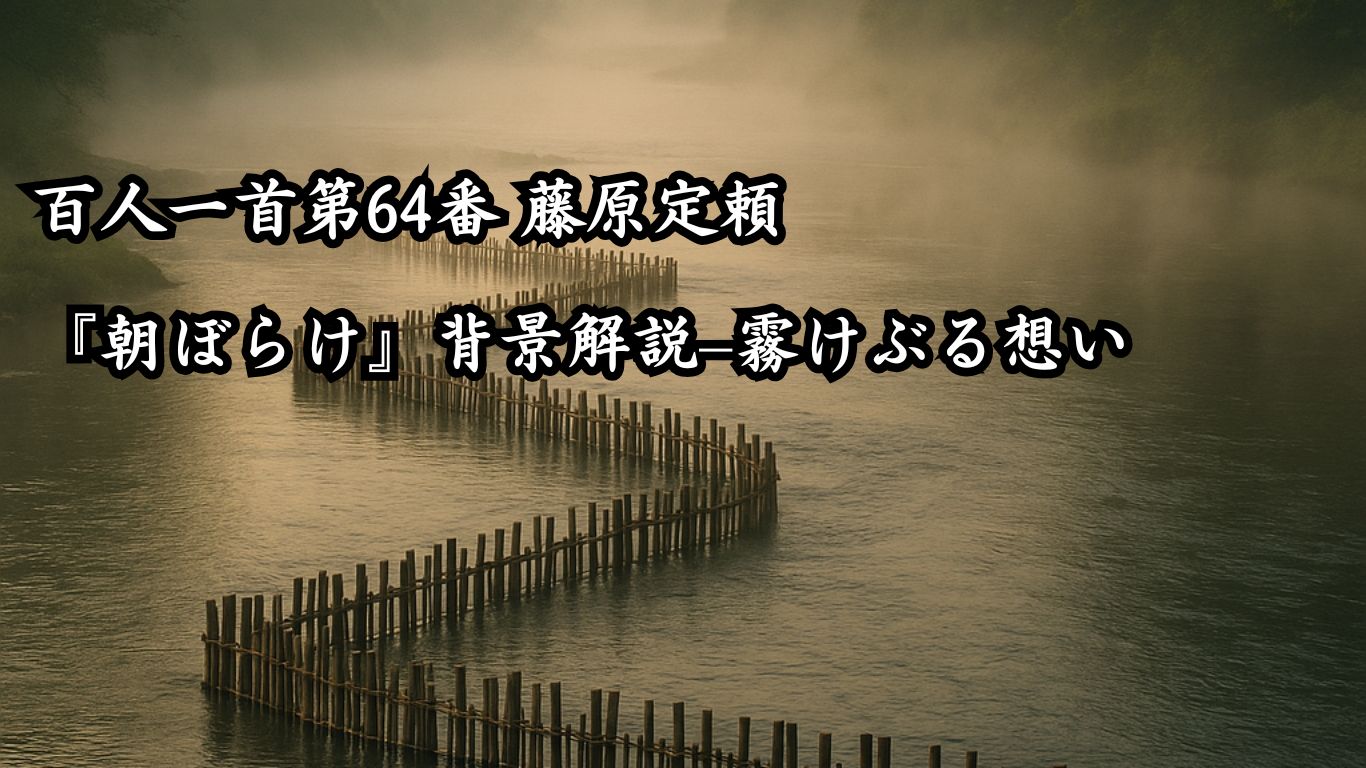

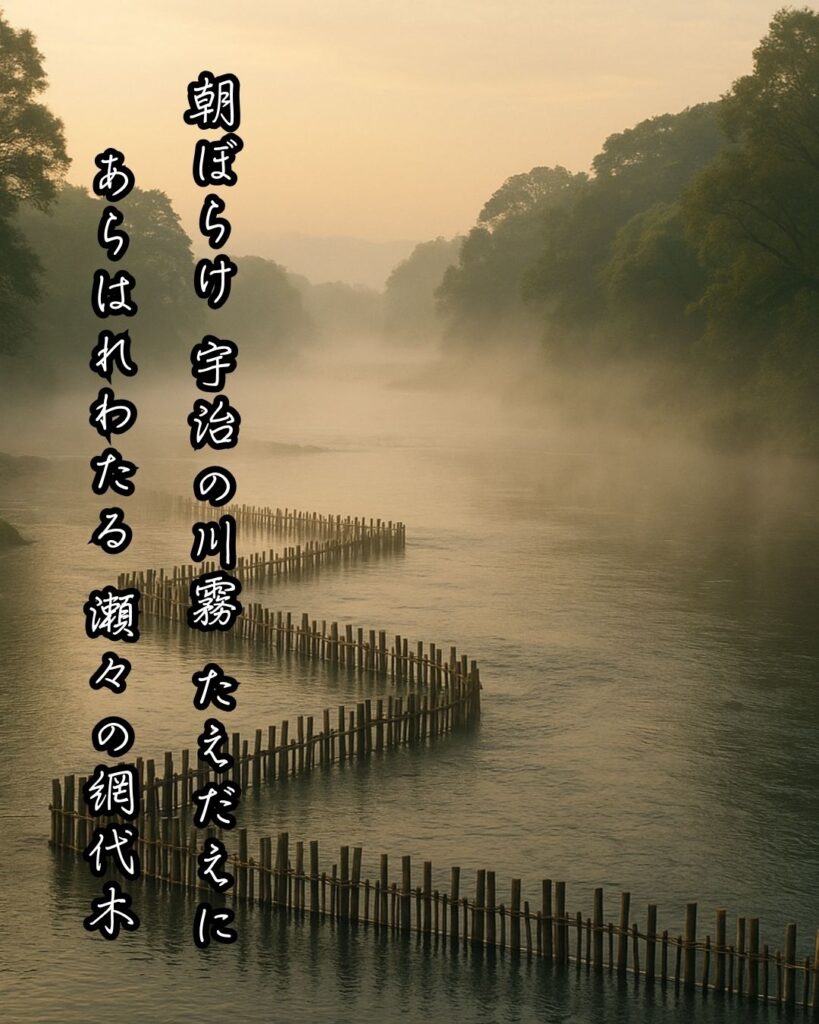

百人一首第64番 藤原定頼『朝ぼらけ』で、

和歌の世界を旅してみませんか?

第64番は、藤原定頼が詠んだ情緒豊かな一首。

「朝ぼらけ」に浮かぶ宇治川の風景に、

かすかな想いが滲み出るような情景が広がります。

また霧が晴れてゆく朝のひとときに、恋心のゆらぎや気配がそっと重なります。

そしてその静けさの中に、深い情感を探してみませんか?

▶前回の記事はこちらから!

前回は、人づてではなく、自らの心で想いを伝えた藤原道雅の一首をたどりました。まっすぐな恋の情が、静かに胸の奥で余韻を残します。

藤原定頼の生涯と百人一首の背景

生涯について

藤原定頼 Wikipedia(995年頃〜1045年頃)は、

権中納言・藤原公任の長男として生まれ、

書道や管弦を愛する趣味人で

官位は正二位まで昇進した公卿です。

また中古三十六歌仙の一人として46首が勅撰集に選定され、歌学にも造詣が深く、能書家としても名を馳せました。

そして彼の代表歌「朝ぼらけ」は、宇治川の朝霧と網代木を詠んだ叙景歌として百人一首に収録され、平安時代の自然美への感性と文化を伝える名品です。

歴史的イベント

一条天皇の大堰川行幸に随行した際、

藤原定頼は父・公任とともに和歌を

詠む機会を得ました。

川面を前に「水もなく見え渡るかな」と詠み始めた息子に、公任は「不出来では」と案じます。ところが定頼は、下の句「峰の紅葉は雨と降れども」と見事に結句。

霧雨のなか紅葉が川面を覆い、水が見えない趣を巧みに詠んだ一首に、公任は安堵と誇らしさを覚え、思わず笑みをこぼしたと伝えられています。

▶藤原定頼の父・藤原公任もまた、優れた歌人として知られています。

その代表作は、「滝の音は 絶えて久しく なりぬれど…」という静けさを詠んだ一首。

父子それぞれの美意識と響きあう感性に触れてみませんか?

他の歌について

藤原定頼は『新古今和歌集』に、

「来ぬ人によそへて見つる梅の花散りなむ後のなぐさめぞなき」

という歌を残しています。

この贈答歌では、藤原定頼と大弐三位の間に交わされた

恋の機微を伝えるやりとりです。

定頼は「来ぬ人」として大弐三位を想い、

梅の花の散り際の儚さにその未練を託しました。

それに対する大弐三位の返歌は、

まるで他人が袖を触れたのではと

詮索するような巧みな言葉で、

女性の誇りと含羞をにじませています。

ふたりの応酬からは、王朝和歌ならではの婉曲な感情表現が際立ちます。

▶ふたりの贈答歌のあとに残る、女性の本心とは?

藤原定頼への返歌を詠んだ大弐三位。その後に詠まれた『有馬山』の和歌には、揺れる恋心と抑えきれない情熱がにじんでいます。

百人一首における位置付け

藤原定頼の「朝ぼらけ」は、

自然の情景を巧みに捉えた叙景歌として、

百人一首の中でもひときわ静けさと

風雅を感じさせる一首です。

宇治川の霧に浮かぶ網代木の姿が、

移ろう時と感情の余韻を美しく表現しています。

藤原定頼がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第64番 藤原定頼『朝ぼらけ』背景解説–霧けぶる想いでは、藤原定頼がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 霧と時間の移ろいを詠むため

- 人の心のゆらぎを映すため

- 宇治の地の美しさを伝えるため

霧と時間の移ろいを詠むため

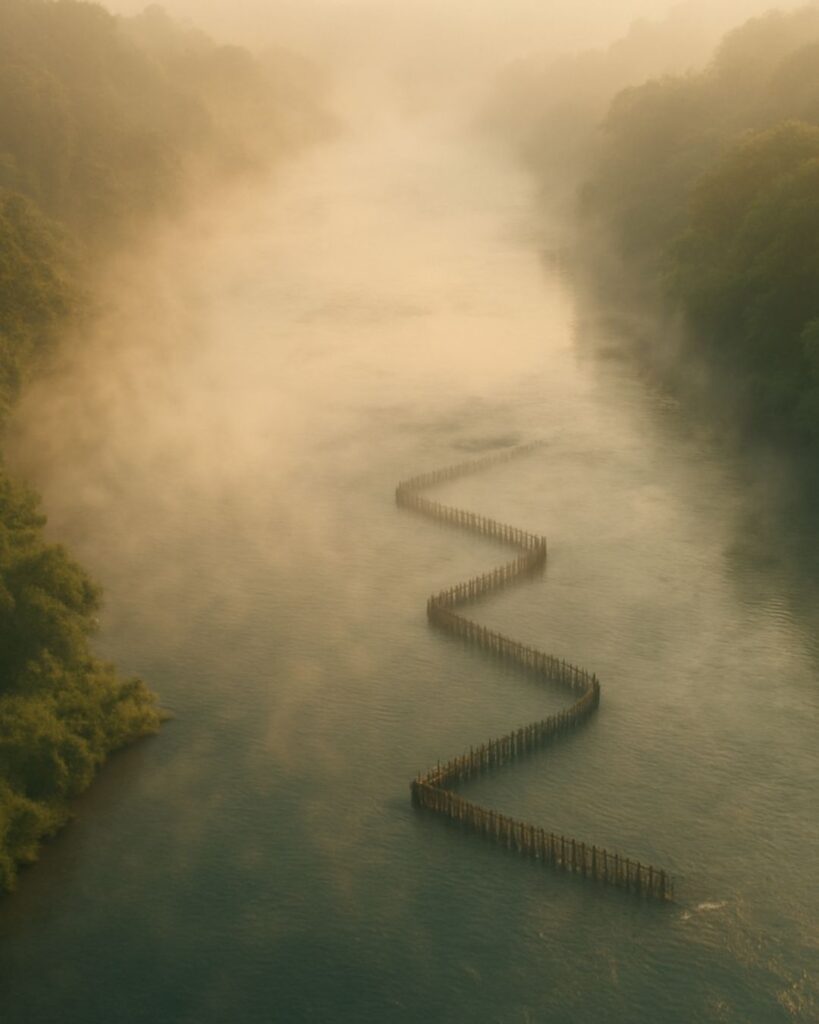

朝霧が少しずつ晴れていく様子を通して、

自然の時間の移り変わりを詠みたかったと

考えられます。

また霧の「たえだえ」という表現には、

連続しながらも途切れる、

儚さが感じられます。

人の心のゆらぎを映すため

霧に包まれたり、

現れたりする網代木の姿に、

人の想いの不確かさや気配が重ねられています。

また見えるようで見えない存在、

それが和歌の情緒を生んでいます。

宇治の地の美しさを伝えるため

宇治という名所を舞台に、

土地の静けさと風景の奥行きを

表現したかったと考えられます。

また古来より歌枕として詠まれた宇治川が、

和歌に深みを与えています。

この和歌では、一見ただの叙景のようでありながら、霧に包まれた宇治川という情景に、自身の感情や人生のはかなさを重ねるような、深い詩情を含んでいます。

「たえだえに」という語は、単なる自然描写ではなく、心の不確かさ、見えそうで見えない想いの表れとして機能し、読み手の想像をふくらませる余白を残しています。

読み方と句意

百人一首第 藤原定頼|権中納言定頼 ※百人一首では権中納言定頼

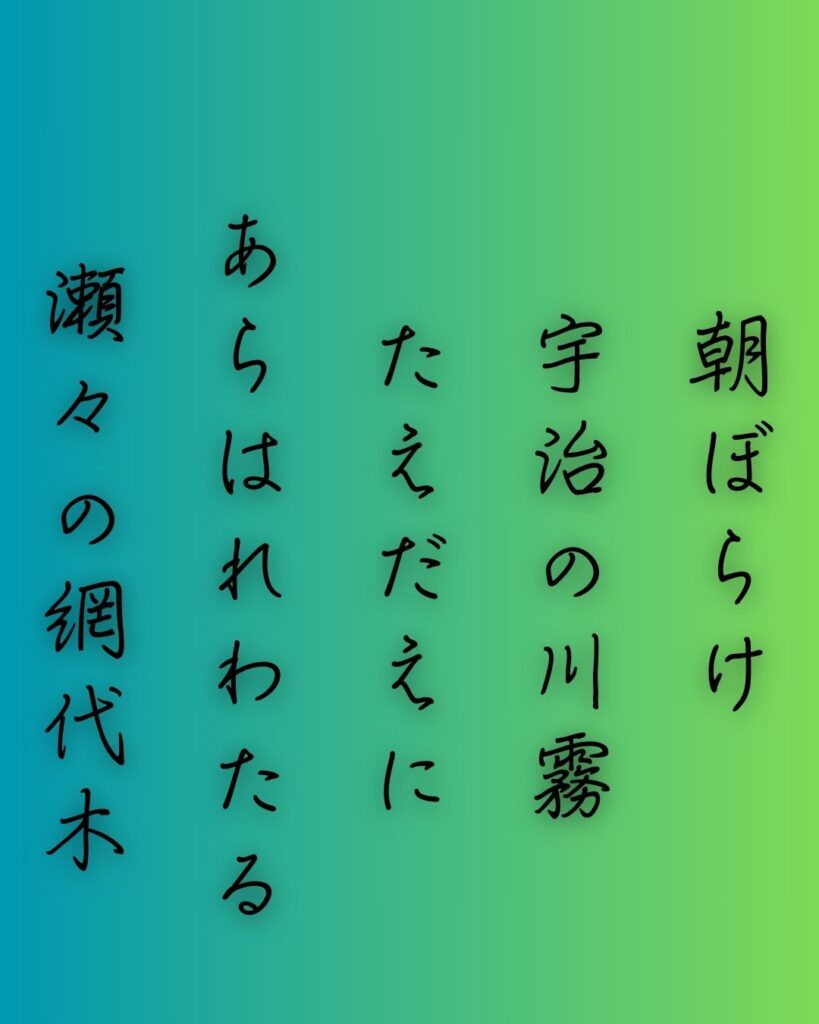

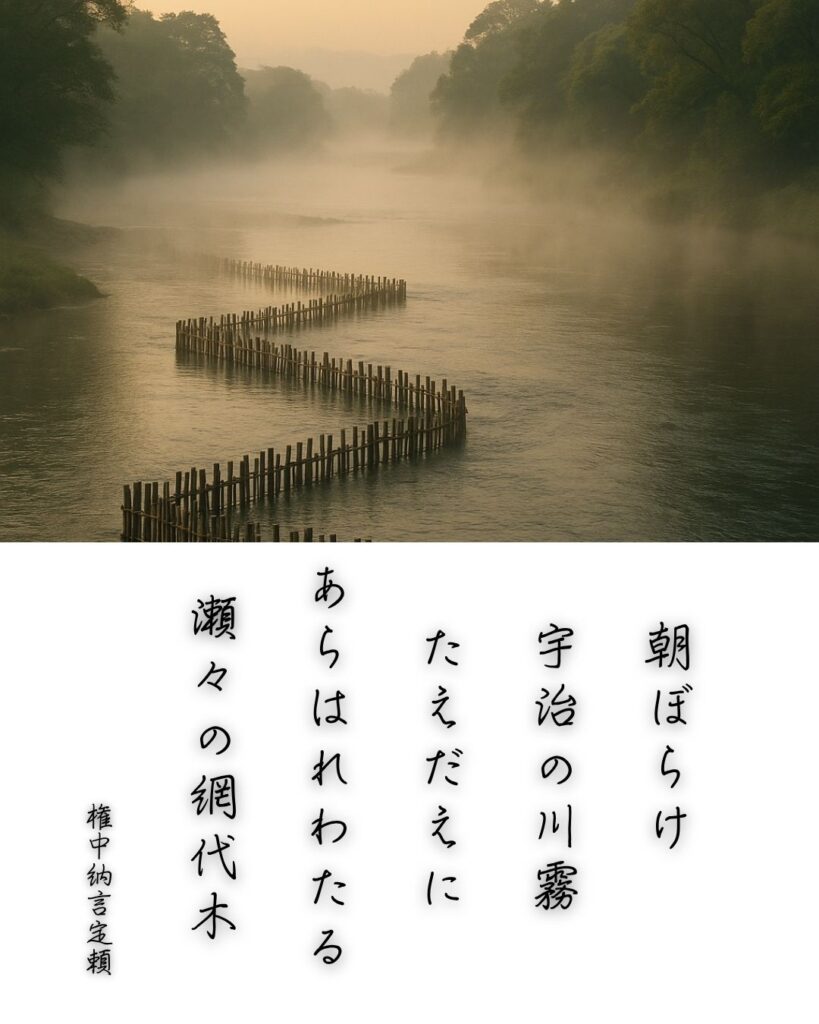

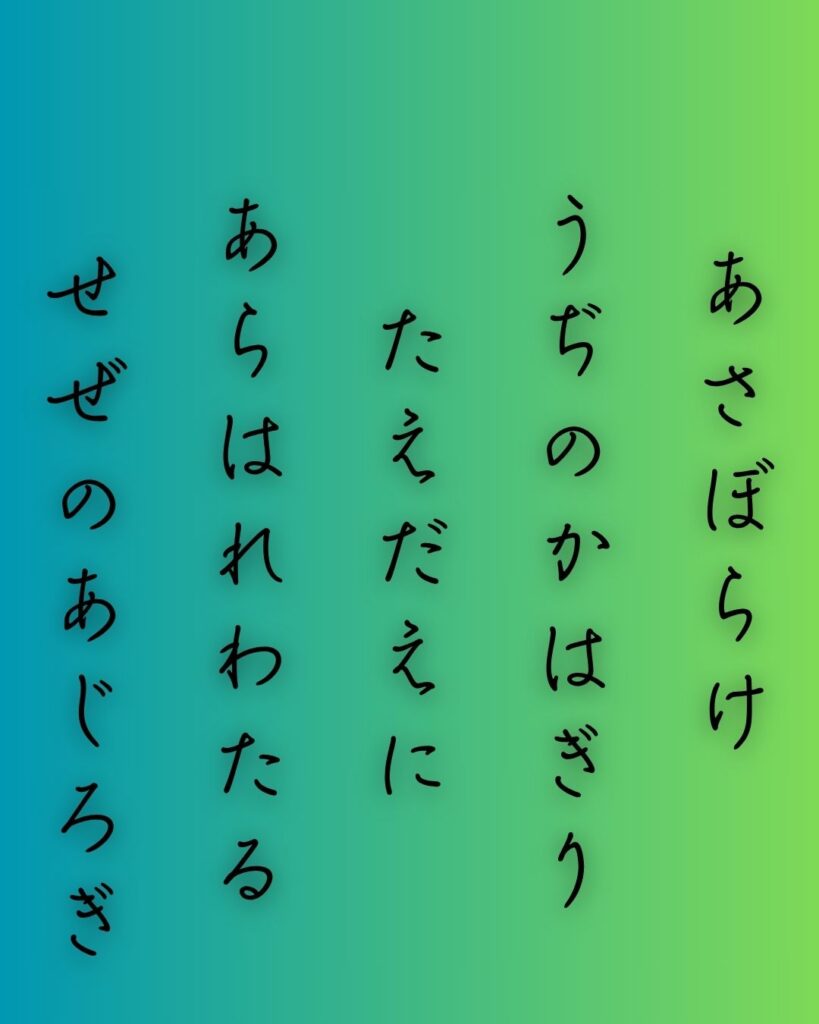

歌:朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代木

読み:あさぼらけ うぢのかはぎり たえだえに あらはれわたる せぜのあじろぎ

句意:朝霧に包まれた宇治川で、霧の切れ間から網代木が少しずつ姿を現す様子を詠んだ歌。ぼんやりと現れる風景に、心の揺れもにじむ一句です。

百人一首第64番 藤原定頼『朝ぼらけ』の楽しみ方

百人一首第64番 藤原定頼『朝ぼらけ』背景解説–霧けぶる想いでは、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 幻想的な朝の風景を味わう

- 「たえだえ」の余韻を感じる

- 網代木(あじろぎ)の詩的象徴を読む

幻想的な朝の風景を味わう

霧が立ちこめる川面に、

ところどころ姿を現す網代木。

またその朧な風景が、

絵巻のようにゆっくりと展開します。

言葉の間に漂う静寂と、ぼんやりと見えてくる情景を心で描いてみましょう。

「たえだえ」の余韻を感じる

「たえだえ」は“途切れ途切れに”という意味。

また霧が晴れたり戻ったりするゆらぎは、

時間や気持ちのあいまいさも象徴します。

自然のうつろいとともに、心の揺れにも寄り添う一語です。

網代木(あじろぎ)の詩的象徴を読む

網代木は魚をとるための木の柵ですが、

この和歌では、“見え隠れする感情”や

“人の気配”をも象徴しています。

自然と人の心が静かに交差する、そんな詩の重なりを読み解いてみてください。

百人一首第64番 藤原定頼『朝ぼらけ』背景解説

上の句(5-7-5)

上の句「朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに」では、

もうこれ以上、想い続けることはできない。

夜明けの光がゆっくりと差し始める宇治の川辺。

霧が立ちこめ、水面にただよう

白い靄(もや)のあいまを縫うように、

ところどころに風景が姿をあらわす幻想的な朝。

視界はぼんやりと、

しかし確かに世界が目覚めていきます。

五音句の情景と意味「朝ぼらけ」

「朝ぼらけ」では、夜明けのやわらかな光が、空と川面をうっすらと染めはじめ、暗闇がほのかに溶けていく頃。

七音句の情景と意味「宇治の川霧」

「宇治の川霧」では、宇治川に立ちのぼる白い霧が、水面を覆い、岸辺や遠景をかすませながら静かに揺れています。

五音句の情景と意味「たえだえに」

「たえだえに」では、霧のあいまから、途切れ途切れに姿を現す景色。また見え隠れする風景が詩的な余韻を残します。

下の句(7-7)分析

下の句「あらはれわたる 瀬々の網代木」では、

川霧がわずかに晴れた一瞬、

水面に点在する網代木(あじろぎ)が姿を現します。

また川に並べられた漁具が、

霧の隙間からゆっくりと見えてくるその様子は、

幻想的でありながら生活感も漂わせ、

そして朝の静けさと自然の息づかいを伝えています。

七音句の情景と意味「あらはれわたる」

「あらはれわたる」では、たえだえに晴れてゆく霧のすき間から、川の景色が少しずつ「あらわれて、ひろがっていく」様子が描かれています。

七音句の情景と意味「瀬々の網代木」

「瀬々の網代木」では、浅瀬に並ぶ「網代木」は、魚をとるために仕掛けられた木の杭です。水辺の暮らしと風景が重なり、人の営みと自然が共にある静かな朝の場面を象徴しています。

百人一首第64番 藤原定頼『朝ぼらけ』和歌全体の情景

和歌全体では、朝の光が差し始めるころ、宇治川にはまだ霧がたちこめています。ところどころ霧が晴れ、川面に仕掛けられた網代木が現れては消える――そんな幻想的で静かな川の朝が、繊細な観察とともに詠み込まれています。

▶次回記事はこちらから!

夜明けの霧に恋の余韻を映した藤原定頼の歌をたどったあとは、想いが届かぬまま胸に残る切なさを詠んだ、相模の一首へと進みましょう。

👉百人一首第65番 相模『恨みわび』背景解説–恋やぶれてなお

百人一首第64番 藤原定頼『朝ぼらけ』まとめ

この和歌は、

宇治川の川霧が晴れゆく朝の一瞬をとらえた、

静かで美しい情景歌です。

また霧が「たえだえに」晴れていく様子には、

自然の移ろいだけでなく、

心の中のもやもやが次第に晴れていくような

内面の浄化も感じられます。

「網代木」の描写がそのまま自然と人とのかかわりを暗示し、繊細な感受性をもって自然を詠み込んだ平安時代らしい一首といえるでしょう。

百人一首第64番 藤原定頼『朝ぼらけ』背景解説–霧けぶる想いを百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。