百人一首第65番 相模『恨みわび』で、

和歌の世界を旅してみませんか?

第65番は、平安時代の女流歌人・相模による一首。

恋に傷つき、涙に濡れる袖さえ乾かぬ日々。

それでも、名を汚すことだけは避けたいという気高き誇りがにじみます。

また恋に生き、恋に悩んだ女性たちの真情が、今も私たちの胸に静かに響いてきます。

▶前回の記事はこちらから!

前回は、夜明けの霧に恋の余韻を映した、藤原定頼の一首をたどりました。淡くけぶる情景の中に、別れを受け入れる静かな想いが漂います。

相模の生涯と百人一首の背景

生涯について

平安後期の女流歌人で、

中古三十六歌仙・女房三十六歌仙の一人です。

また乙侍従として出仕し、

橘則長や大江公資と結婚・離別。

後に藤原定頼との恋が噂されました

また入道一品宮薙子内親王や祐子内親王に仕え、後朱雀・後冷泉朝の歌壇で活躍。『後拾遺和歌集』には40首収録され、勅撰集にも多数掲載。

そして。恋の苦悩や誇りを詠むその歌は、平安女性歌人の代表的存在として位置づけられます。

歴史的イベント

相模は、大江公資との結婚・離別を

経て皇女や内親王に仕えた女性歌人。

特に1023年、箱根権現へ百首を奉納するなど、

任国から京への想いを歌に託し、

「恋多き女性」として知られました。

その後、藤原定頼や源資道との恋も噂され、1049年には後朱雀天皇の内親王歌合で唯一の女性として歌を披露。

宮廷歌壇における女性の地位向上と表現の幅広さを象徴する存在でした。

他の歌について

相模は『新古今和歌集』に、

「聞かでただ寝なましものをほととぎす中々なりや夜はの一こゑ」

という歌を残しています。

この歌では、夜半の一声を聞いてしまったゆえに、

眠りにつけなくなった苦しさを描いています。

待ち焦がれすぎた恋心の痛みと、初声に飛び起きるせつなさが、ほととぎすという夏鳥の鳴き声と重なり、一瞬の音が心を乱す繊細な心理を映し出しています。

この歌も、百人一首の「恨みわび」と同様に、恋のもどかしさと余韻を詠み込む叙情歌として際立っています。

百人一首第65番 相模『恨みわび』の百人一首における位置付け

相模の和歌は、女性歌人の恋の苦しみと

名誉への葛藤を詠んだ一首として、

百人一首の中でも際立った存在です。

また感情の露わさと理性とのせめぎ合いが、

切実な言葉で表現されており、

平安後期の女性の声を代弁する作品として

高く評価されています。

相模がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第65番 相模『恨みわび』背景解説–恋やぶれてなおでは、相模がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 恋愛への絶望感

- 名誉を守るための選択

- 世間との距離感

恋愛への絶望感

恋の成就を願いながらも、

報われぬ思いに心が限界を

迎えたことが背景にあります。

また「恨みわび」という出だしから、

その感情の深さが伝わります。

名誉を守るための選択

感情に流されるだけでなく、

名を惜しむ気持ちが込められています。

また恋にすべてを失っても

「名こそ惜しけれ」と結ぶ点に、

誇り高い女性像がにじみます。

世間との距離感

涙で濡れた袖すら「乾かぬ」と言う姿は、

誰にも言えぬ孤独と世間との断絶を象徴します。

また恋の悲しみを

自ら抱え込む強さも表されています。

この和歌は、個人の感情と社会的立場との間で揺れる女性の姿を描いています。

相模は一人の女性として恋に傷つきつつも、歌人としての誇りと名誉を守ろうとする強さを詠みました。

現代にも通じる「自分らしさを失わない」というメッセージを秘めています。

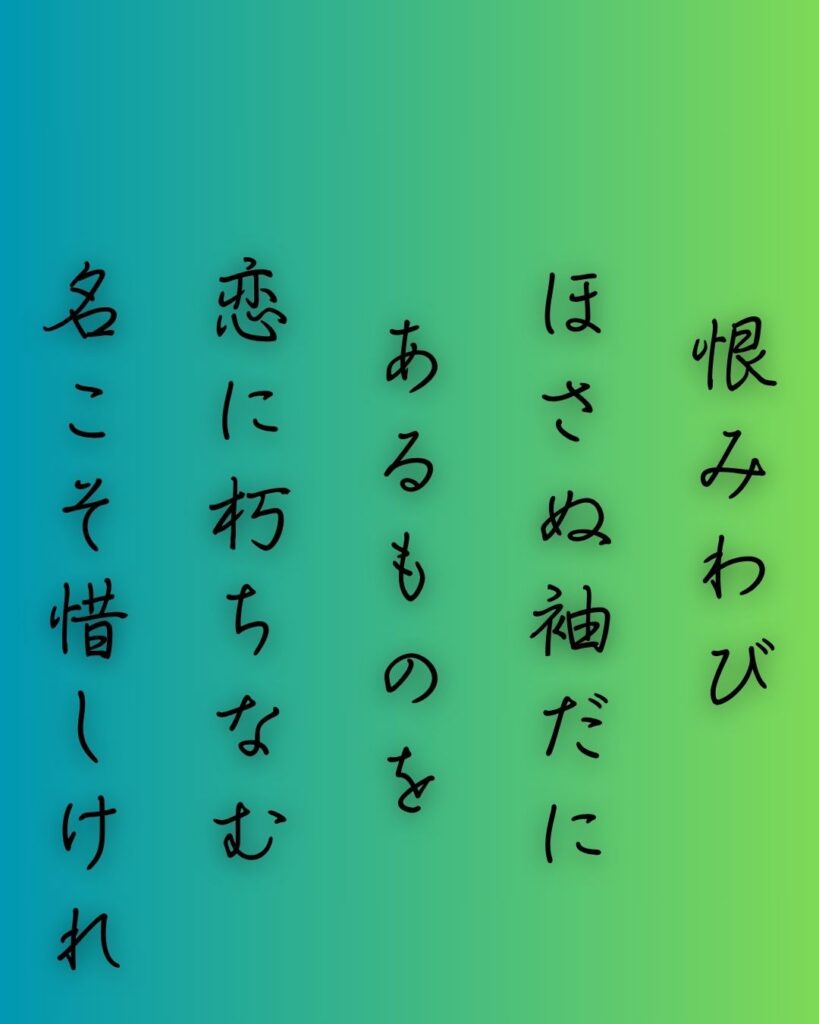

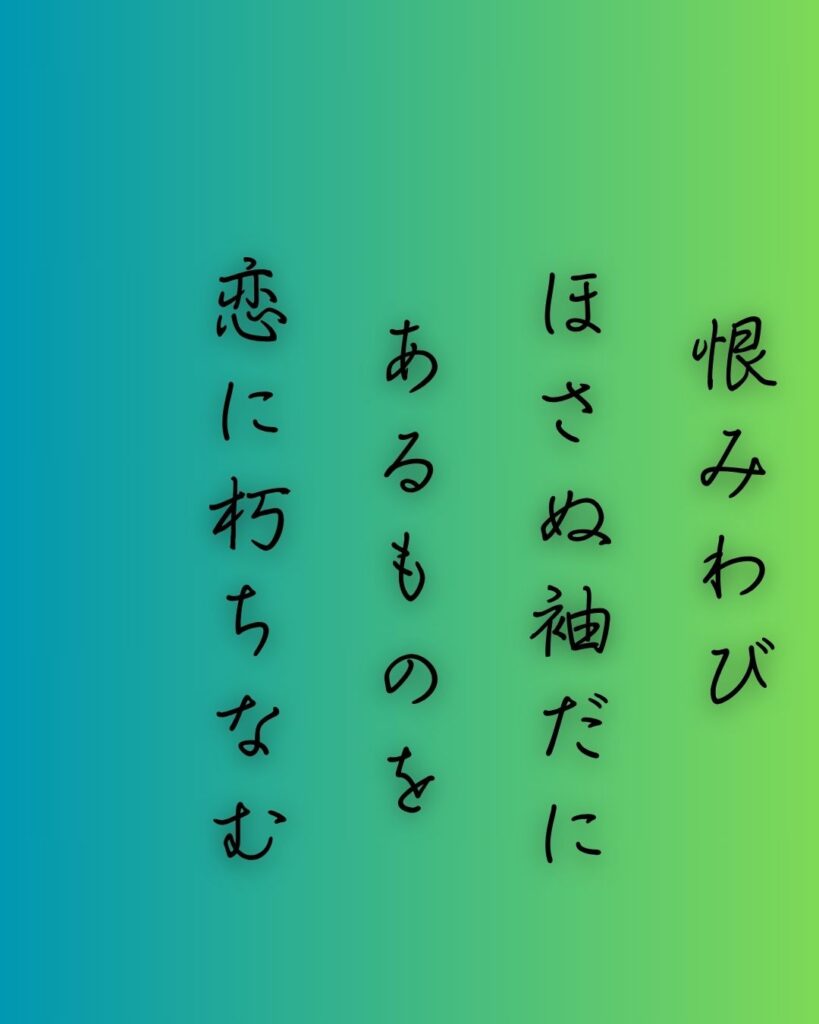

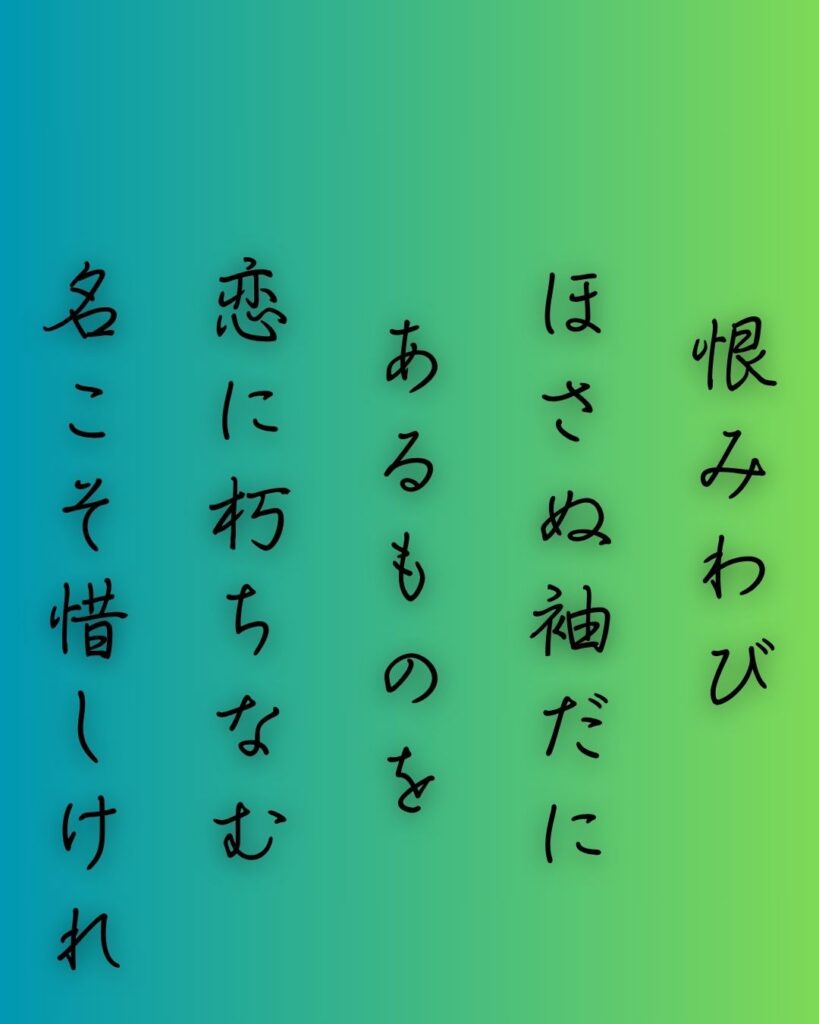

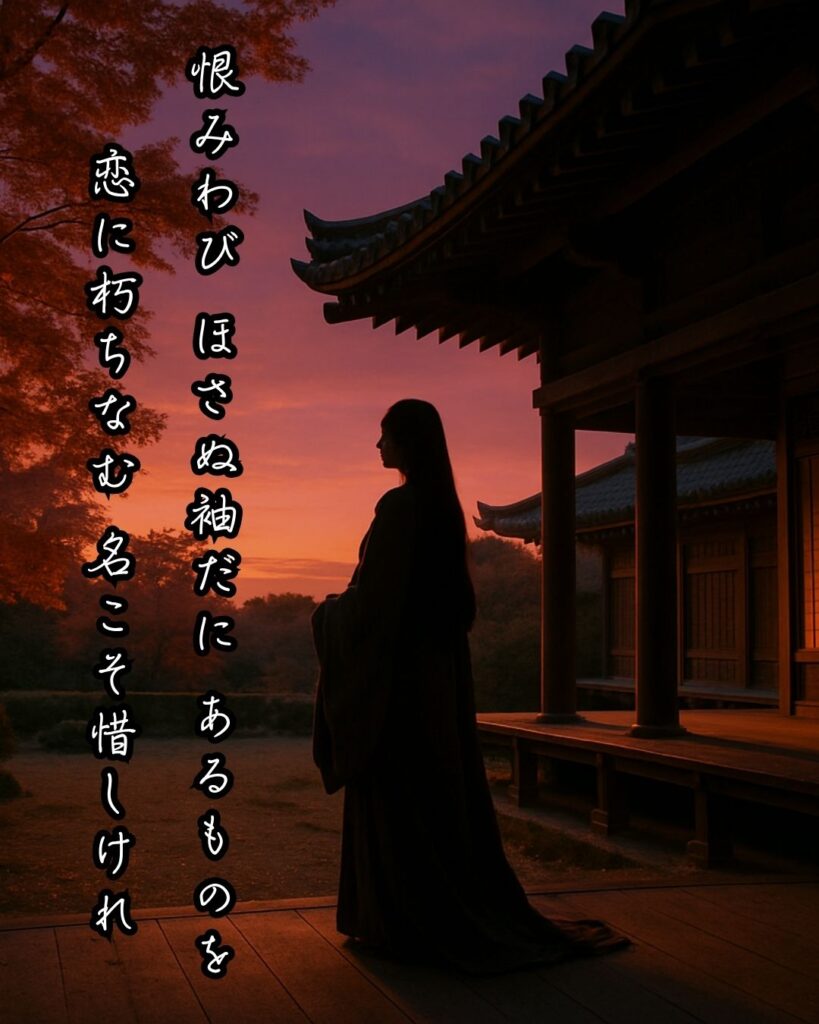

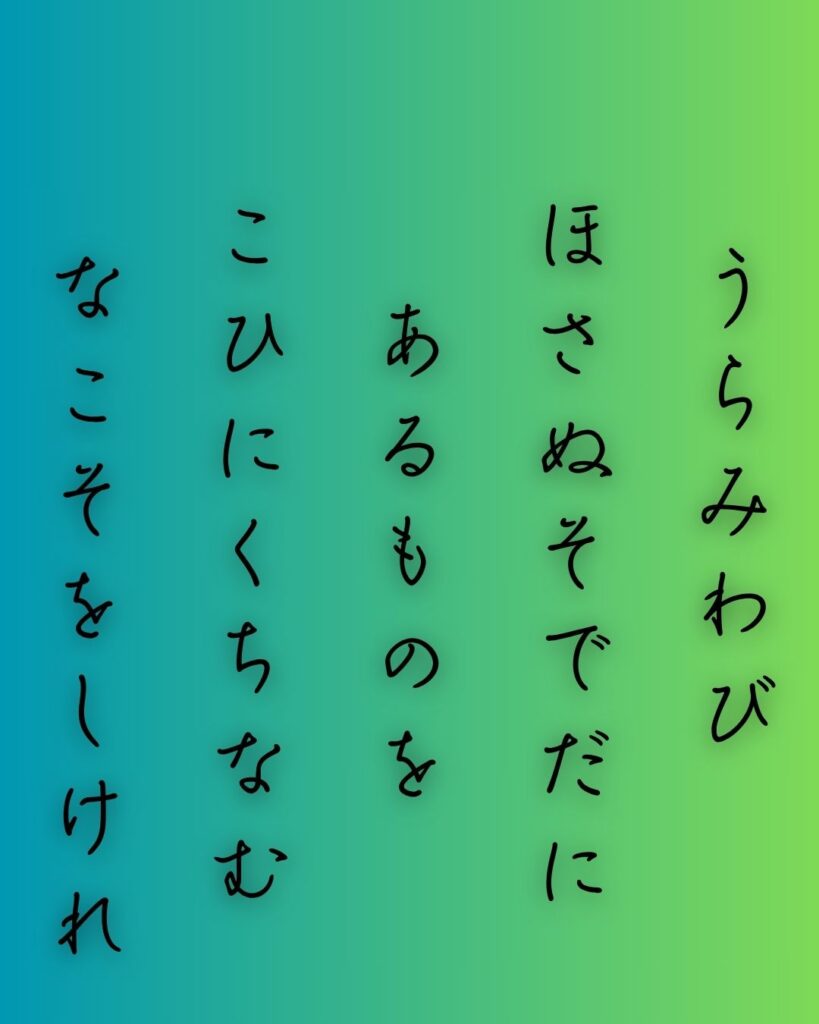

読み方と句意

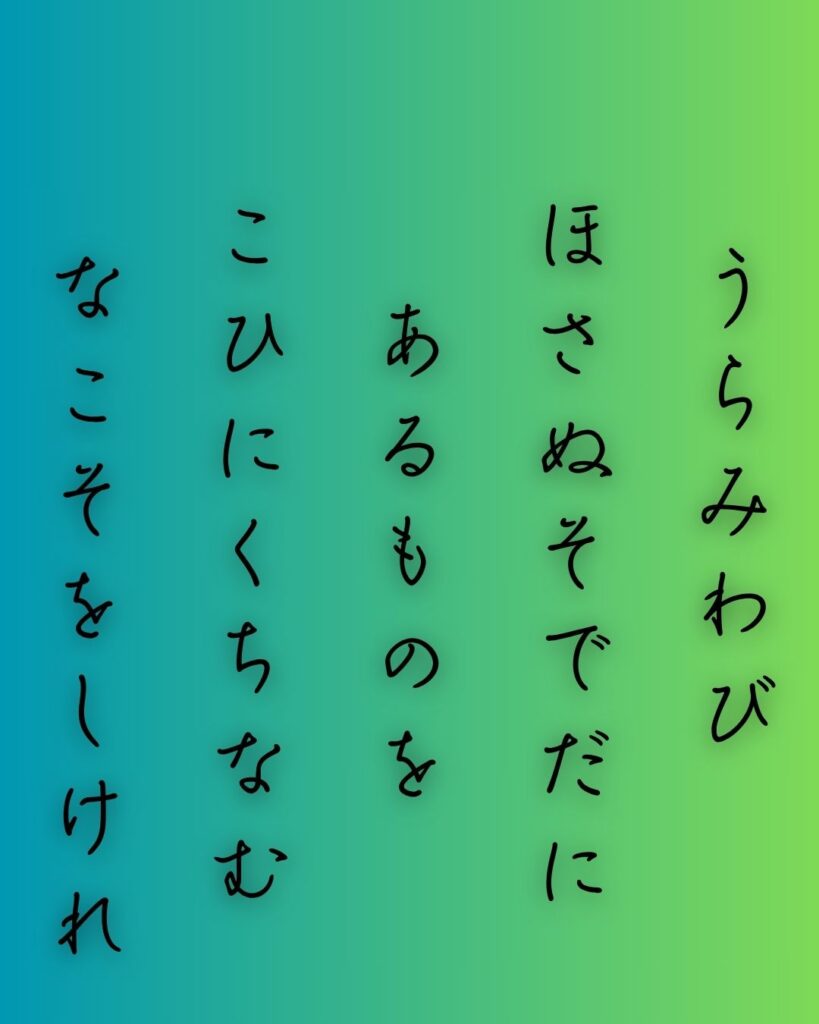

百人一首第 相模

歌:恨みわび ほさぬ袖だに あるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ

読み:うらみわび ほさぬそでだに あるものを こひにくちなむ なこそをしけれ

句意:恋に悩み涙する日々の中、名までも恋に朽ちてしまうのは惜しいと感じている心情を詠んだものです。

「恋やぶれてなお」――いまの私たちなら、どう感じるのだろう?

「恋やぶれてなお」とは、恋が終わってもなお残る思い。またその言葉から、現代の私たちは未練、誇り、そして癒しの過程を感じ取ることができるのではないでしょうか。

- 未練という名のやさしさ

- 自尊心が守るもの

- 癒しには時間がいる

未練という名のやさしさ

別れた後も、相手への気持ちが消えない――

それは弱さではなく、深く愛した証。

感情を否定せず受け入れることが、次へ進むための一歩となります。

自尊心が守るもの

恋に敗れても、自分を粗末にはしない。

その姿は、自分の価値を信じる強さ。

傷つきながらも、名前を汚さぬように歩む誇りがここにあります。

癒しには時間がいる

すぐに忘れようとしなくていい。

泣き濡れた袖の先に、やがて光が差す。

時間をかけて回復することもまた、現代の私たちに必要な癒しの形です。

百人一首第65番 相模『恨みわび』の楽しみ方

百人一首第65番 相模『恨みわび』背景解説–恋やぶれてなおでは、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 涙の袖を読む情趣

- 「名こそ惜しけれ」の余韻

- 恋に敗れてなお立つ姿

涙の袖を読む情趣

平安時代の恋歌では、

袖に涙をためるという表現がよく登場します。

またこの和歌も、涙が乾かぬほどの

恋の苦しみが語られており、

表現の繊細さを味わうことができます。

涙に濡れた袖を詠むことで、内に秘めた苦しみを静かに語る美しさがあります。

「名こそ惜しけれ」の余韻

「名こそ惜しけれ」という締めの一句は、

相模の強い意志を伝えます。

また恋に破れながらも、

名を汚したくないという気高さがあり、

悲しみと尊厳が同時に響いてきます。

最後の一句に込められた自尊心と誇りが、切なさと共に心に残ります。

恋に敗れてなお立つ姿

この歌の背後には、

相模自身の人生が重なります。

また心折れそうなときにも、

詩にすることで思いを昇華し、

自己を保つ。

そんな生き方に共感できる和歌です。

失恋の中でも心をまっすぐに立て直す、強さと美しさを感じられます。

百人一首第65番 相模『恨みわび』背景解説

上の句(5-7-5)

上の句「恨みわび ほさぬ袖だに あるものを」では、

恋に裏切られた悲しみが深く、

涙に濡れた袖は乾くこともない。

それでもなお、

恋に傷ついたという「名」だけが独り歩きしていく、

そんな嘆きの始まりです。

そして静かな語り出しの中に、

感情の波がじわりとにじみ出ます。

五音句の情景と意味「恨みわび」

「恨みわび」では、恋に破れた悔しさと悲しみが、言葉にならないほどに心を満たしている情景。嘆きが深く胸に沈む瞬間です。

七音句の情景と意味「ほさぬ袖だに」

「ほさぬ袖だに」では、流し続けた涙で袖が乾くことすらない日々。悲しみに暮れ、夜ごと泣き濡らす姿が静かに浮かびます。

五音句の情景と意味「あるものを」

「あるものを」では、それでもなお、自分には“涙に濡れた袖”すらあるという現実。その重みと哀しみを噛みしめる場面です。

下の句(7-7)分析

下の句「恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ」では、

恋にすべてを捧げた末、

世間に「恋に生きて朽ちた女」として

名を残すのは忍びない。

心が壊れるほどの悲しみにあっても、

自らの名誉だけは守りたい

という強い意志と、

女としての誇りがにじむ場面です。

七音句の情景と意味「恋に朽ちなむ」

「恋に朽ちなむ」では、恋にすべてを費やし、心も名も朽ち果てるような終わりを迎える予感。自分のすべてが恋によって壊れていくという、絶望と諦念が静かに滲む瞬間です。

七音句の情景と意味「名こそ惜しけれ」

「名こそ惜しけれ」では、どれほど心が壊れても、名だけは残したくない。恋よりも名誉を重んじる、歌人としての誇りと哀しみが表れています。

百人一首第65番 相模『恨みわび』和歌全体の情景

和歌全体では、涙に濡れた袖が乾く間もないほどの深い悲しみの中で、恋に心を尽くし、名さえも傷つけてしまう自分に気づく。それでも恋に身を投じてしまったことへの後悔と誇りが交錯する、静かな苦しみの情景が広がります。

百人一首第65番 相模『恨みわび』まとめ

相模のこの和歌は、

恋に破れた心の深い痛みと、

なおも残る名誉への思いが交差する名歌です。

涙に濡れる袖さえも乾かず、

心も身体も恋に尽き果てようとする中で、

「せめて名だけは…」という

強い願いが込められています。

感情を抑えながらも、その奥底にある激しい想いを巧みに表現しており、読む者の心に残る余韻をもたらします。恋の悲しみと誇りを併せ持つ、相模ならではの気品ある一首です。

百人一首第65番 相模『恨みわび』背景解説–恋やぶれてなおを百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。

関連ページ・一覧リンク集

🛤️ この百人一首の旅を、もう少し続けたい方へ

- ← [この和歌の背景解説へもどる]

- ← [第61〜70番を読むへ]

- ← [中古三十六歌仙をめぐるへ]

- ← [女房三十六歌仙をめぐるへ]

- ← [百人一首の世界をめぐるへ]