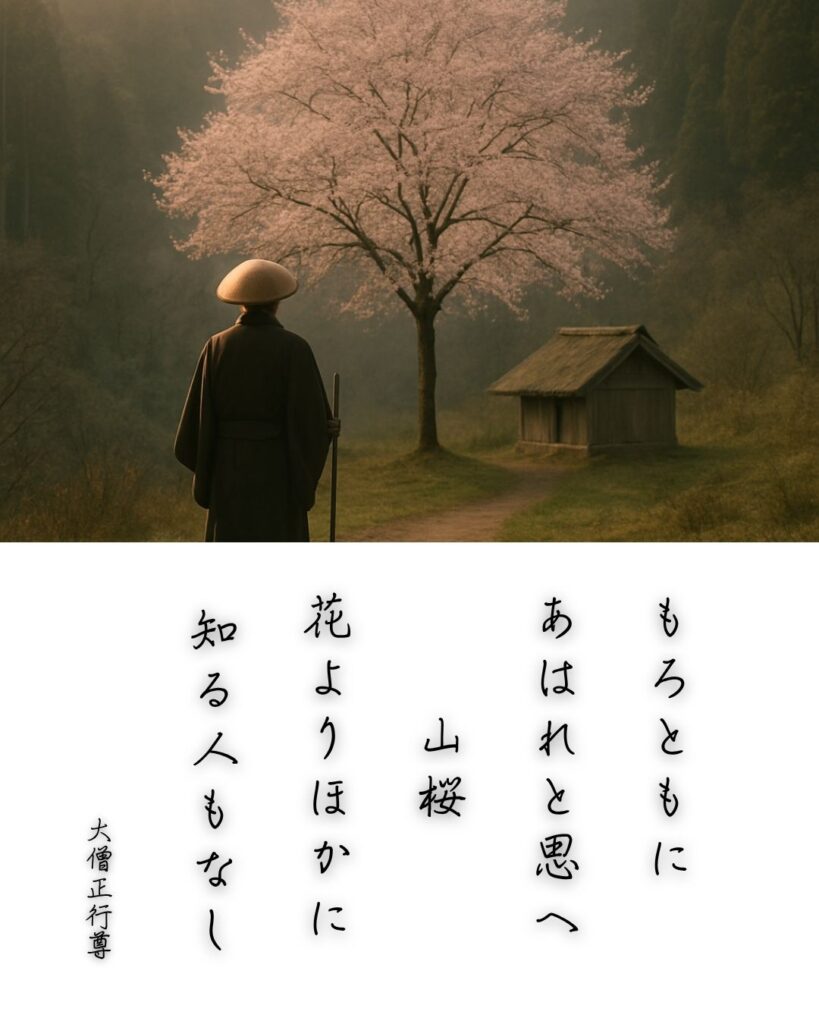

百人一首第66番 行尊『もろともに』で、

和歌の世界を旅してみませんか?

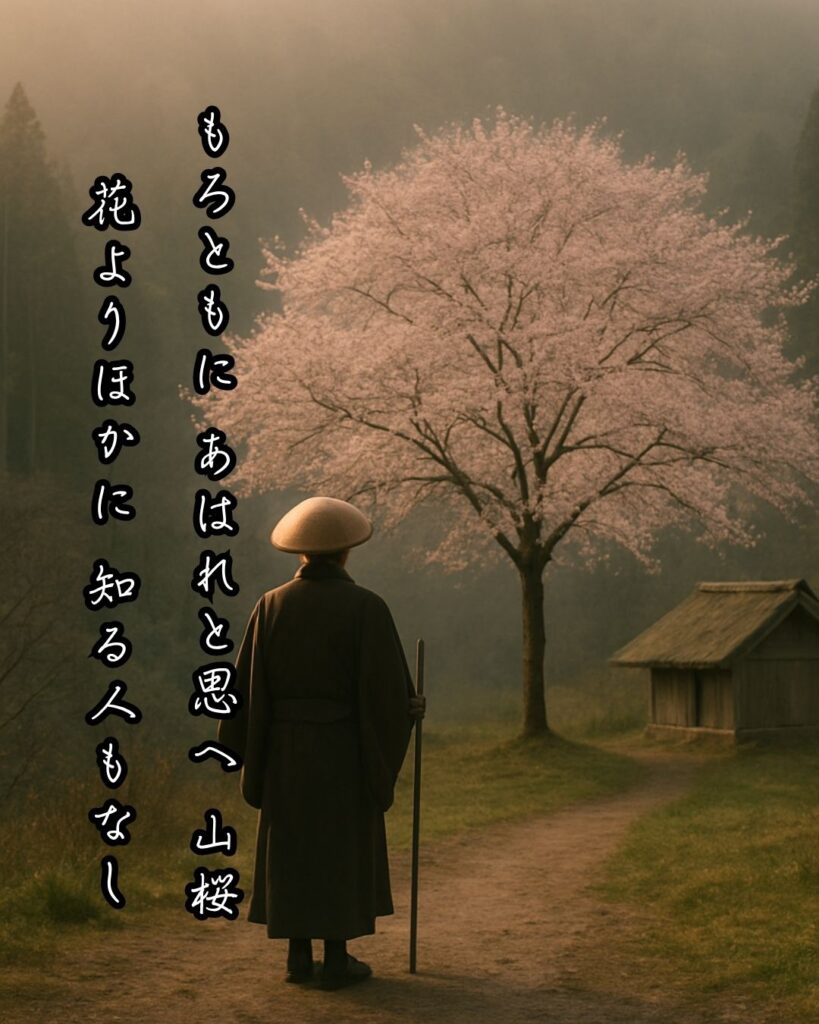

山奥にひっそりと咲く山桜に、

自らの孤独な心を重ねた一首があります。

今回は、出家した僧でありながら深い情を湛えた歌人・行尊による「もろともに」をご紹介します。

自然との対話の中に浮かび上がる、静かな共感の美しさを感じてみましょう。

▶前回の記事はこちらから!

前回は、恋やぶれてもなお想いを抱く相模の一首をたどりました。胸に残る痛みの奥に、人の世の儚さがそっとにじみます。

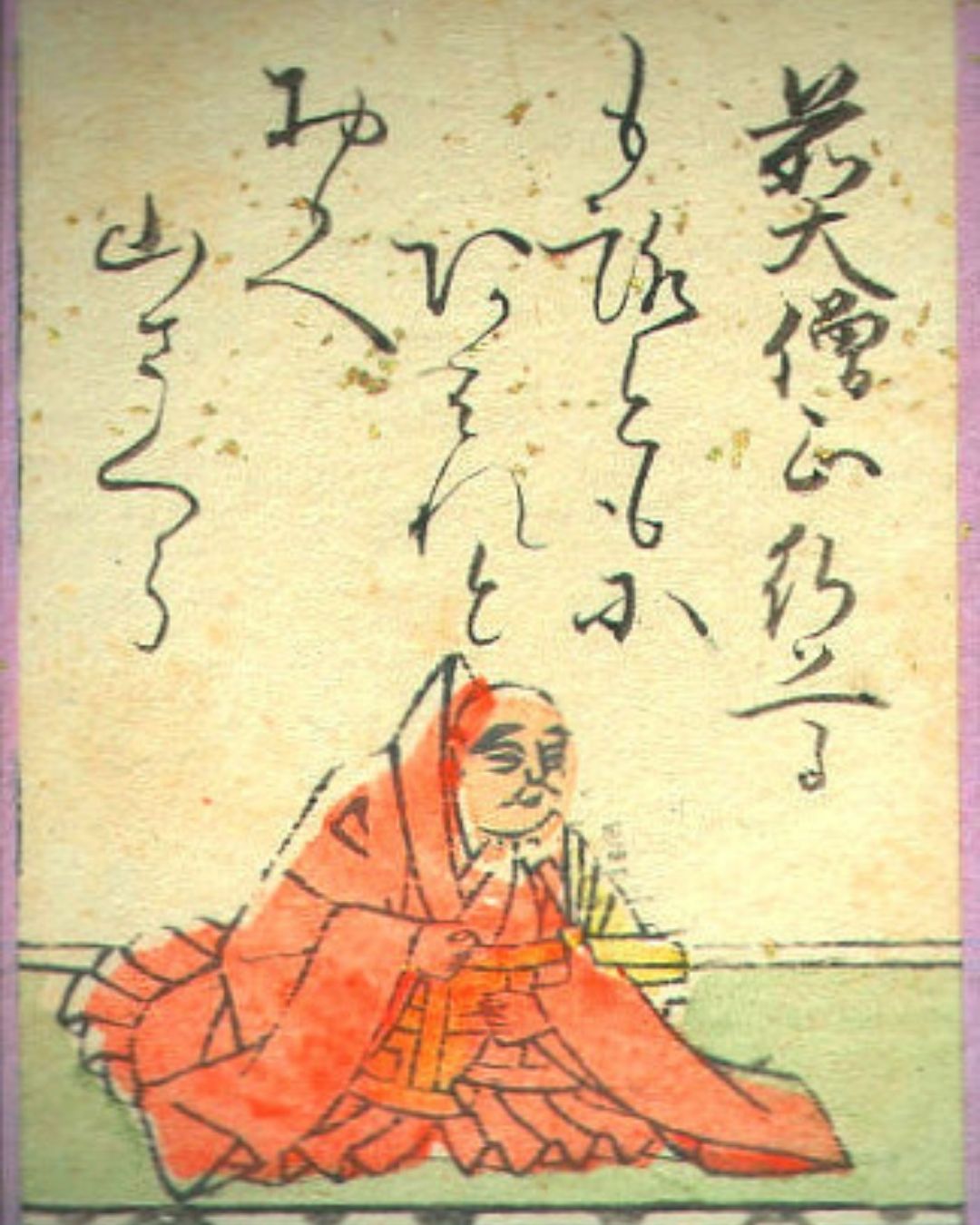

行尊の生涯と百人一首の背景

生涯について

平安後期の天台宗の僧で、

白河法皇に仕えた僧正です。

藤原北家の出身で、

権力の中枢に関わる一方、

山林での隠棲や和歌にも深い関心を

持ちました。

また出家後も宮中との関わりを保ちながら、多くの歌を詠み、『金葉和歌集』などに入集。

そして、感情を内に秘めた静かな作風が特徴で、百人一首には自然と心の交感を詠んだ「もろともに」が選ばれています。

歴史的イベント

行尊は白河院の側近として重用され、

宮中でも高い地位にありながら、

俗世を離れて山林にこもる生活を選びました。

特に大原や比叡山での隠棲は、

彼の心の在り方をよく示しています。

また自然の中で自らの孤独と向き合い、花や鳥を相手に語りかけるような和歌を多く詠みました。

そして歌「もろともに」も、そうした隠遁生活の中で生まれたものであり、自然と心が響き合う情景が表れています。

他の歌について

行尊は『新古今和歌集』に、

「あはれとてはぐくみたてし古へは世をそむけとも思はざりけん」

という歌を残しています。

過去を思い出し、

かつては愛情を注ぎ育んだ人々や

出来事を懐かしむ一方で、

今は世を捨てた自分に戸惑いを

感じる姿がにじみます。

また行尊の和歌は、このように出家者としての孤独や過去への想いを含み、どこか切なさと静寂を湛えた情緒が特徴といえるでしょう。

百人一首第66番 行尊『もろともに』の百人一首における位置付け

行尊の和歌は、

出家した僧が自然と心を通わせるという、

宗教的静寂と情緒が融合した一首です。

また恋歌が多い百人一首の中で、

孤高の精神世界を詠んだ異彩の存在

として注目されています。

行尊がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第66番 行尊『もろともに』背景解説–知る人もなしでは、行尊がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 自然との心の交感

- 出家者としての孤独

- 人の世から離れたまなざし

自然との心の交感

山桜に「あはれ」と語りかけることで、

孤独な心をそっと打ち明けています。

また自然は行尊にとって、

最も親しい聞き手だったのでしょう。

出家者としての孤独

人との縁を断ち、

山林に隠棲した出家者の心には、

誰にも打ち明けられない思いがありました。

またその寂しさがこの一首ににじんでいます。

人の世から離れたまなざし

世俗から離れた眼差しが、

花だけが心を知るという

静かな悟りを表しています。

そこには、無常を見つめる僧の

深い情感が宿っています。

この和歌は、恋や人間関係を超えた孤独と共感の歌です。

山桜という自然の存在にしか心を打ち明けられない――その感情は、出家者の孤高と優しさを同時に映しています。

静かな語りかけの中に、深い情と悟りのはざまが感じられる一首です。

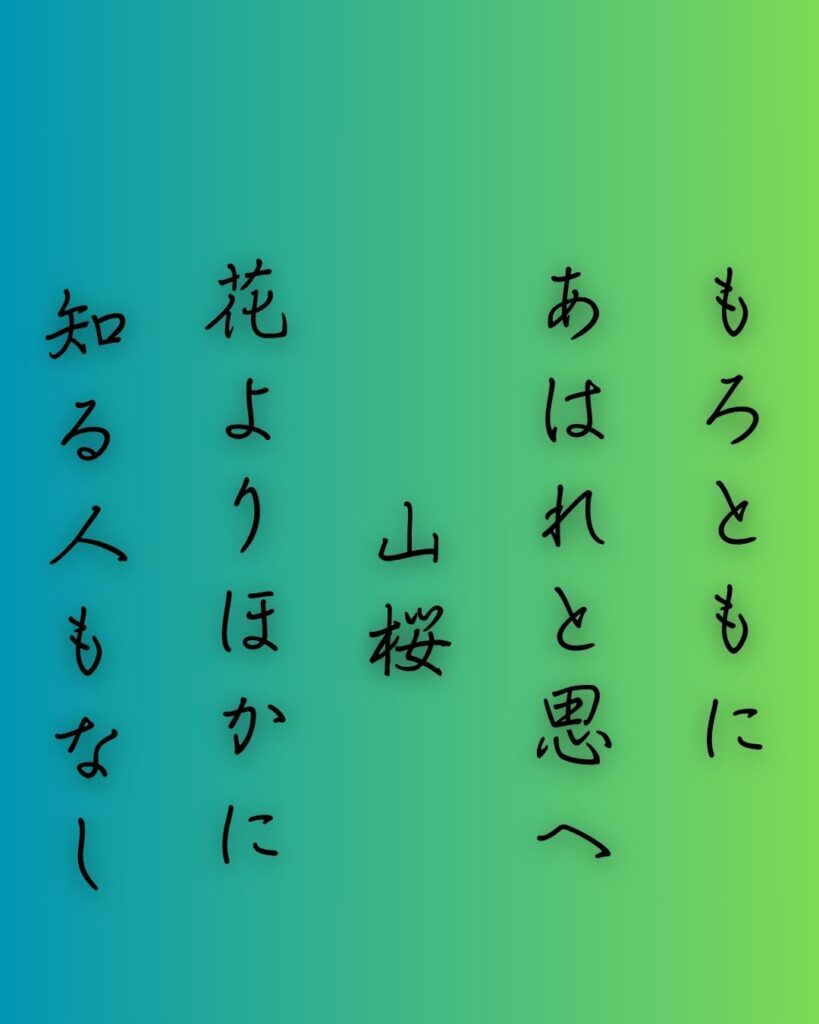

読み方と句意

百人一首第 行尊|大僧正行尊 ※百人一首では大僧正行尊

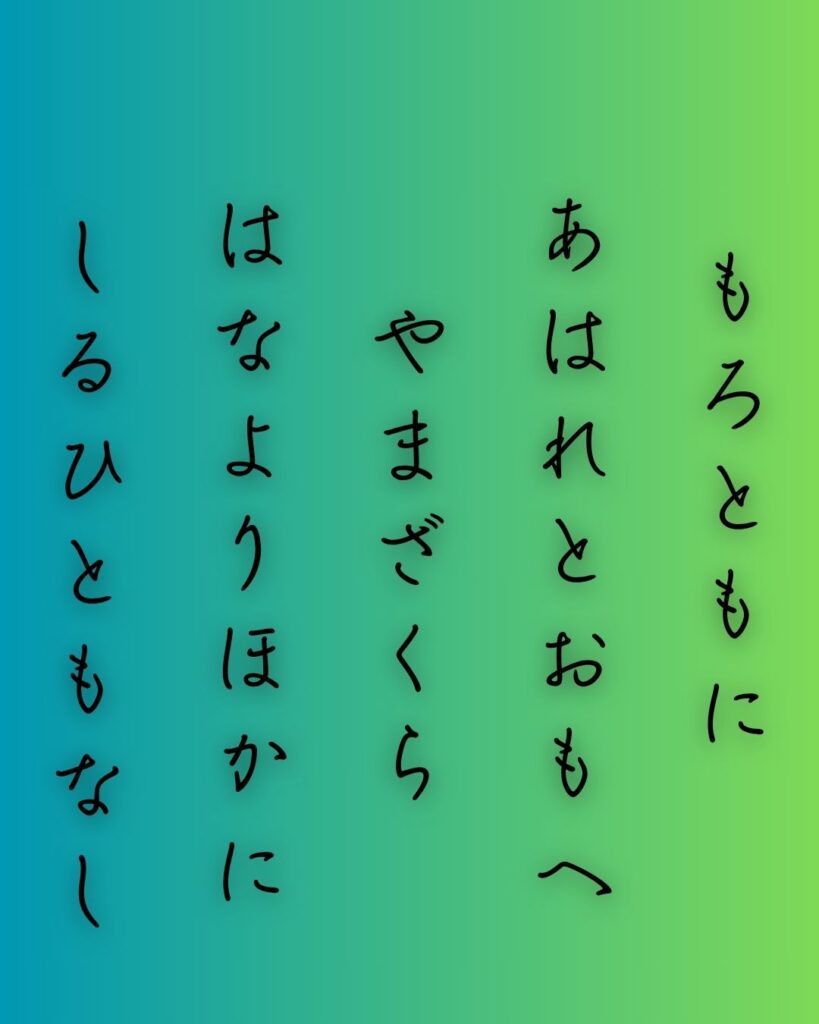

歌:もろともに あはれと思へ 山桜 花よりほかに 知る人もなし

読み:もろともに あはれとおもへ やまざくら はなよりほかに しるひともなし

句意:山深くに咲く桜にだけ心を通わせ、誰にも語れぬ想いを自然に託す孤独な心情が詠まれています。

「知る人もなし」――いまの私たちなら、どう感じるのだろう?

誰にも言えない気持ち。でも、そばにいてくれる存在がほしい。「知る人もなし」という言葉には、そんな静かな孤独と誰かとのつながりを求める心がにじんでいます。

- わかってほしいけど、言えない

- 自然だけが聞き手になるとき

- そっと寄り添ってくれる存在

わかってほしいけど、言えない

本当は話したいのに、言葉にできない。

心の奥でくすぶる想いがある。

誰かが察してくれたら…そう願う気持ち。

心の奥にある感情ほど、うまく言葉にできません。また「知る人もなし」という感覚は、共感を求める一方で、声にならないもどかしさをそのまま抱えているような、そんな繊細な心の状態を表しているのかもしれません。

自然だけが聞き手になるとき

忙しさや気づかれに疲れて、

誰とも話したくない日がある。

それでも自然の中では、心が少しやわらぐ。

ひとりきりの時間が必要なとき、人の声よりも風や木々のざわめきが心に響くことがあります。誰にも言えない気持ちを、ただ自然に預ける――それは現代に生きる私たちの癒しのかたちかもしれません。

そっと寄り添ってくれる存在

理解してもらうより、

そっとそばにいてくれることが救いになる。

言葉よりも気配が支えになるときがある。

話すことよりも、「そばにいる」という静かな気配が、心をふっと軽くすることがあります。「知る人もなし」と思うとき、本当に求めているのは、理解ではなく安心感かもしれません。寄り添うだけの優しさに、人は癒されるのです。

百人一首第66番 行尊『もろともに』の楽しみ方

百人一首第66番 行尊『もろともに』背景解説–知る人もなしでは、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 孤独と自然の対話を感じる

- 上の句と下の句の断絶に注目

- 宗教的背景をふまえて読む

孤独と自然の対話を感じる

「花よりほかに知る人もなし」という結句は、

人の世を離れた孤独をあらわすと同時に、

自然と通じ合うような

穏やかなまなざしを感じさせます。

また孤独の中にある優しさに

目を向けて読むことで、

この和歌の静かな感動が

じわじわと伝わってきます。

人と離れて生きる出家者の想いを、山桜が静かに受けとめる。そして自然との心の交感に注目すると、より深く味わえます。

上の句と下の句の断絶に注目

上の句では、

人に語りかけているように見えるのに、

下の句でその相手が

「花」だと明かされる展開には、

読者に静かな驚きと深い余韻を残します。

またこの転換こそが、

行尊の技巧と詩的感性の妙。

そして読むたびに、

その静けさの裏にある心の動きが

見えてきます。

「もろともにあはれと思へ」と語りかけた相手が、実は“山桜”だった――という構造が巧みです。

宗教的背景をふまえて読む

行尊は宮中に仕えた高僧でありながら、

山林にこもる隠遁生活を選んだ人物です。

またその背景をふまえて読むと、

自然を友とする姿勢や、

「知る人もなし」の言葉に

無常と孤高の精神が

にじんでいることがよくわかります。

宗教詠としての味わいも見逃せません。

この和歌は出家僧・行尊ならではの視点から生まれています。世俗との距離や無常観を意識して読むと味わいが深まります。

百人一首第66番 行尊『もろともに』背景解説

上の句(5-7-5)

上の句「もろともに あはれと思へ 山桜」では、

まるで親しい人に語りかけるような口調で始まります。

しかし、その相手が人ではなく「山桜」であることで、

孤独な心が自然に寄り添う情景が浮かび上がります。

優しい呼びかけに、寂しさと共感がにじみます。

五音句の情景と意味「もろともに」

「もろともに」では、誰かと一緒にこの想いを分かち合いたいという、静かな共感への願いがにじむ呼びかけの言葉です。

七音句の情景と意味「あはれと思へ」

「あはれと思へ」では、心の機微にそっと寄り添い、その寂しさや感動を「わかってほしい」と願う切なる響きです。

五音句の情景と意味「山桜」

「山桜」では、山奥にひっそり咲く桜の姿に、孤独な心が自然と重なり、やさしく静かな風景が広がります。

下の句(7-7)分析

下の句「花よりほかに 知る人もなし」では、

人の世から離れた出家者の心を映しています。

語りかけた相手が人ではなく、

ただひとり山桜だけであるという構造が、

孤独と自然との深いつながりを静かに伝えています。

七音句の情景と意味「花よりほかに」

「花よりほかに」では、山奥に咲く花だけが、自分の心を理解してくれる――そんな自然との静かなつながりが込められています。

七音句の情景と意味「知る人もなし」

「知る人もなし」では、誰にも語れぬ想いを抱え、たったひとつの共感相手が花だけである孤高がにじみます。

百人一首第66番 行尊『もろともに』和歌全体の情景

和歌全体では、山深く、誰もいない静けさの中でひっそり咲く山桜。その花にだけ、心を語りかける出家者の姿があります。人との縁を絶ち、孤独のなかにある者の胸に、花はただ静かに「あはれ」を返してくれる――そんな自然との共鳴が広がる一首です。

▶次回記事はこちらから!

人の世のはかなさを見つめた行尊の歌をたどったあとは、春の夜に名を惜しむ恋の情を詠んだ、周防内侍の一首へと進みましょう。

👉百人一首第67番 周防内侍『春の夜の』背景解説–名を惜しむ夜

百人一首第66番 行尊『もろともに』まとめ

行尊のこの和歌は、

ただの自然賛美ではなく、

孤独と共感の在り方を静かに問いかける一首です。

人との縁を断ち、世を離れた者にとって、

心を映すのは咲き誇る山桜だけ。

「知る人もなし」という言葉には、

深い寂しさと、

自然への信頼が込められています。

現代に生きる私たちも、誰かに言えない気持ちを抱えるとき、静かな自然の中で、そっと心をゆるすことがあるのではないでしょうか。

百人一首第66番 行尊『もろともに』背景解説–知る人もなしを百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。