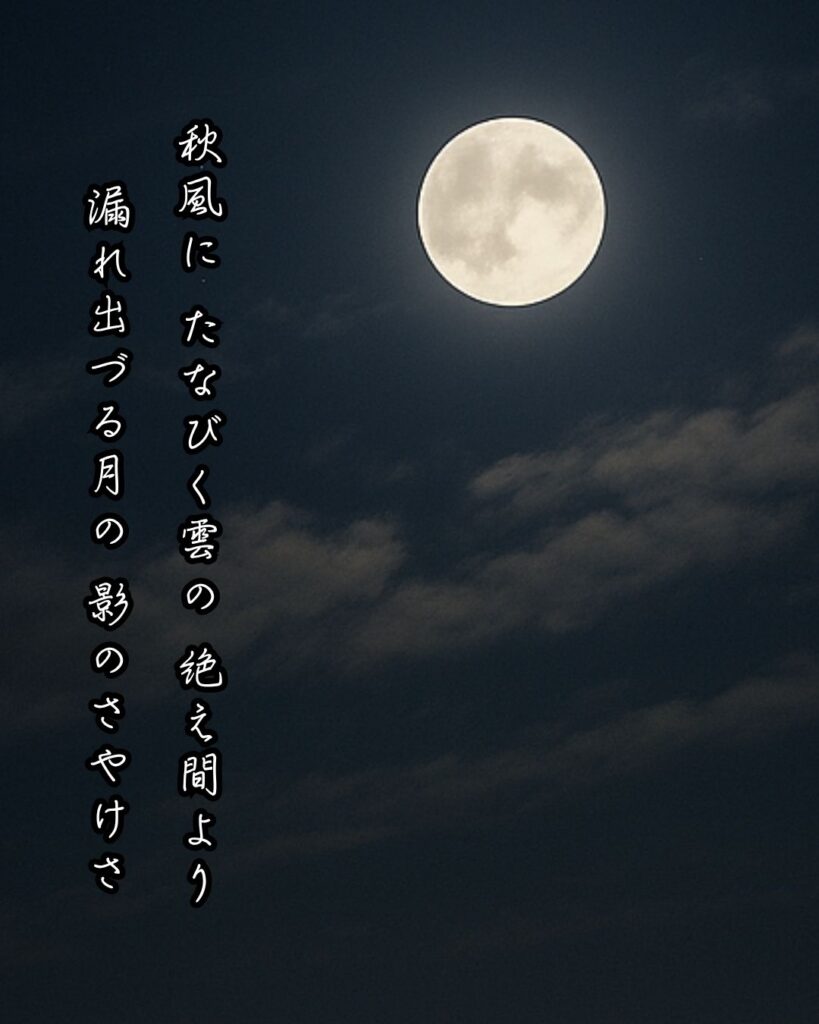

百人一首第79番 藤原顕輔『秋風に』で、

和歌の世界を旅してみませんか?

秋風に流れる雲の切れ間から、

やわらかな月の光が差し込む――。

藤原顕輔の一首は、静けさの中に宿る美しさと、澄んだ秋の夜の情感を見事にとらえています。

自然が語りかける一瞬の光景を通して、平安人の繊細な感性と「もののあはれ」を感じてみましょう。

▶前回の記事はこちらから!

前回は、淡路の波に恋の嘆きを託した源兼昌の一首をたどりました。また夜の響きが遠く消え、秋風の中に静かな光が見えてきます。

藤原顕輔の生涯と百人一首の背景

生涯について

平安時代後期の公卿であり歌人。

藤原顕季の子として生まれ、

藤原俊成の父にあたります。

朝廷では蔵人・右中弁・参議などを歴任し、

文化人としても高名でした。

また和歌の才能に優れ、『金葉和歌集』

『詞花和歌集』などに多くの作品が収められています。

そして感受性豊かな叙景歌を得意とし、自然の中に静かな情感を見出す表現で知られました。

百人一首に選ばれた「秋風に」は、月光の清らかさを通して平安の美意識と心の静けさを伝える一首です。

歴史的イベント

藤原顕輔は、平安後期の歌壇で

活躍した名家の歌人であり、

藤原顕季の子として生まれました。

また保延2年(1136年)の「鳥羽院歌合」など、

数々の歌合に参加し、

繊細で格調高い歌風で知られます。

そして晩年には「六条藤家」として歌道の基礎を築き、子の藤原俊成、孫の藤原定家へと受け継がれていきます。

「秋風に」では、その静謐で澄み切った感性を象徴する一首として、後世に名を残しました。

他の歌について

藤原顕輔は『新古今歌集』に、

「秋の田にいほさすしづの苫をあらみ月と共にやもり明かすらむ」

という歌を残しています。

この歌では、秋の田のあばら屋で、

粗末な屋根の苫(とま)の隙間から月の光が差し込み、

夜を共に明かすような静けさを詠んだ一首です。

また貧しい庵と澄んだ月光の対比が印象的で、

顕輔らしい繊細な情感がにじみます。

そして彼の歌には、華やかな貴族社会よりも、自然や静寂の中に宿る美を詠む傾向が見られます。

百人一首の「秋風に」と同様に、月と風、光と影のうつろいを通じて、静謐な感動と平安の美意識を表現した代表的な作品です。

百人一首第79番 藤原顕輔『秋風に』の百人一首における位置付け

この和歌は、秋風に流れる

雲の切れ間から差す月の光を通して、

静寂と清らかさの極みを描いた叙景歌です。

百人一首では、自然の中にある心の澄明を

詠んだ一首として位置付けられ、

藤原家の優雅な歌風と平安美の象徴とされています。

藤原顕輔がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第79番 藤原顕輔『秋風に』背景解説–月のさやけさでは、藤原顕輔がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 自然の静けさを描くため

- 心の澄明を映すため

- 季節の移ろいを表すため

自然の静けさを描くため

秋風と雲の流れの中に、

平安の静寂と澄んだ美しさを感じ取り、

その一瞬を詩に閉じ込めました。

心の澄明を映すため

雲間から差す月光を、

人の心が迷いから解き放たれる瞬間の象徴

として詠みました。

季節の移ろいを表すため

秋の夜に漂う風と光の調和を通し、

自然と共に生きる心の豊かさを

表現しています。

この和歌では、秋風に流れる雲の切れ間からこぼれる月光を通して、自然と心が共鳴する静寂の瞬間を描いています。

また顕輔は、華やかな感情ではなく、澄んだ光と風の移ろいの中に心の美を見出す詩人でした。

「月のさやけさ」という言葉には、平安人が理想とした清らかな精神と静かな感動が宿っています。

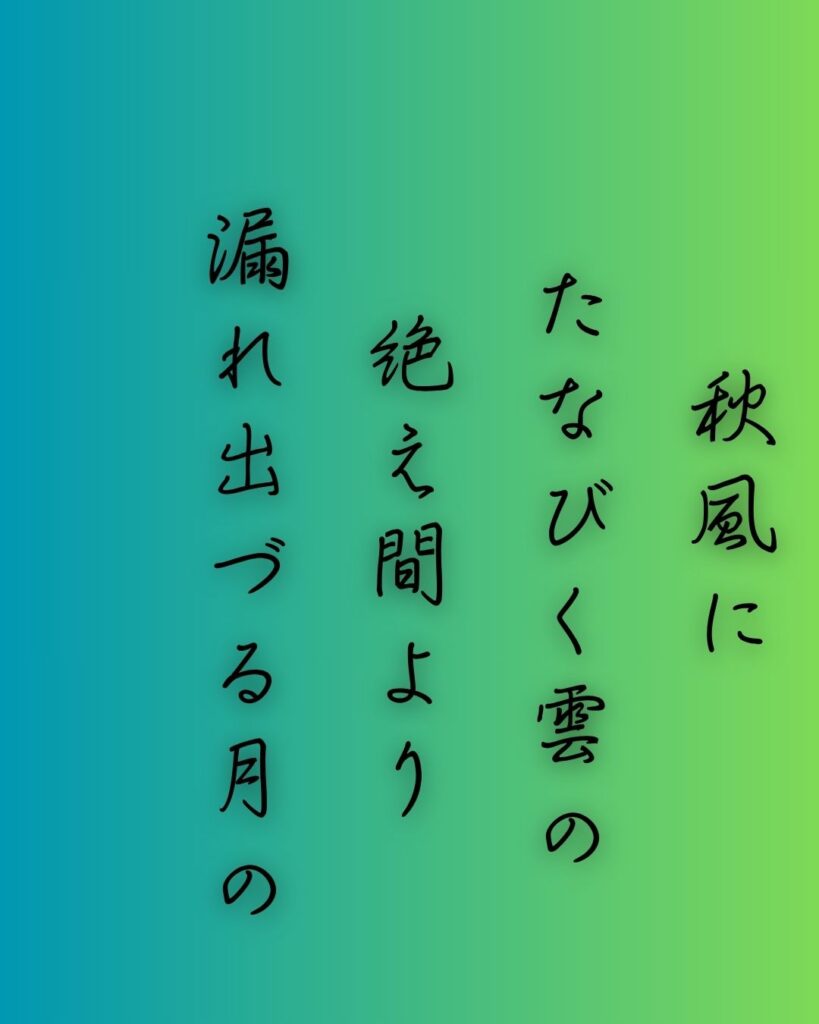

読み方と句意

百人一首第 藤原顕輔 ※百人一首では左京大夫顕輔

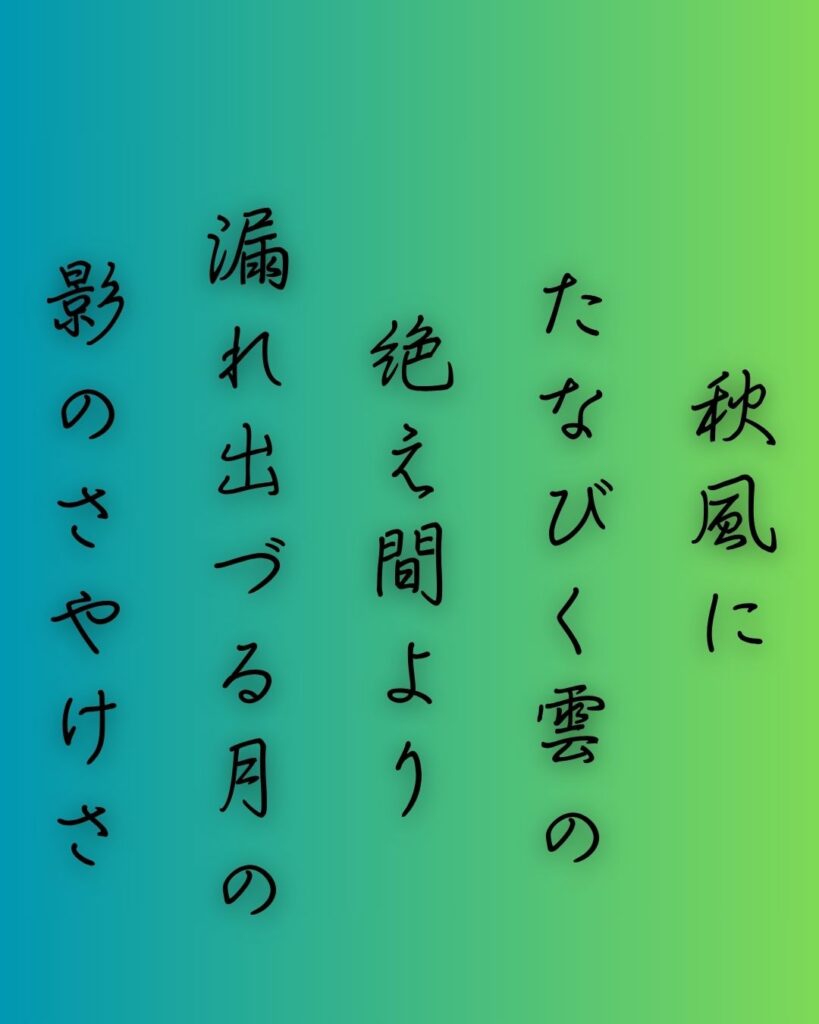

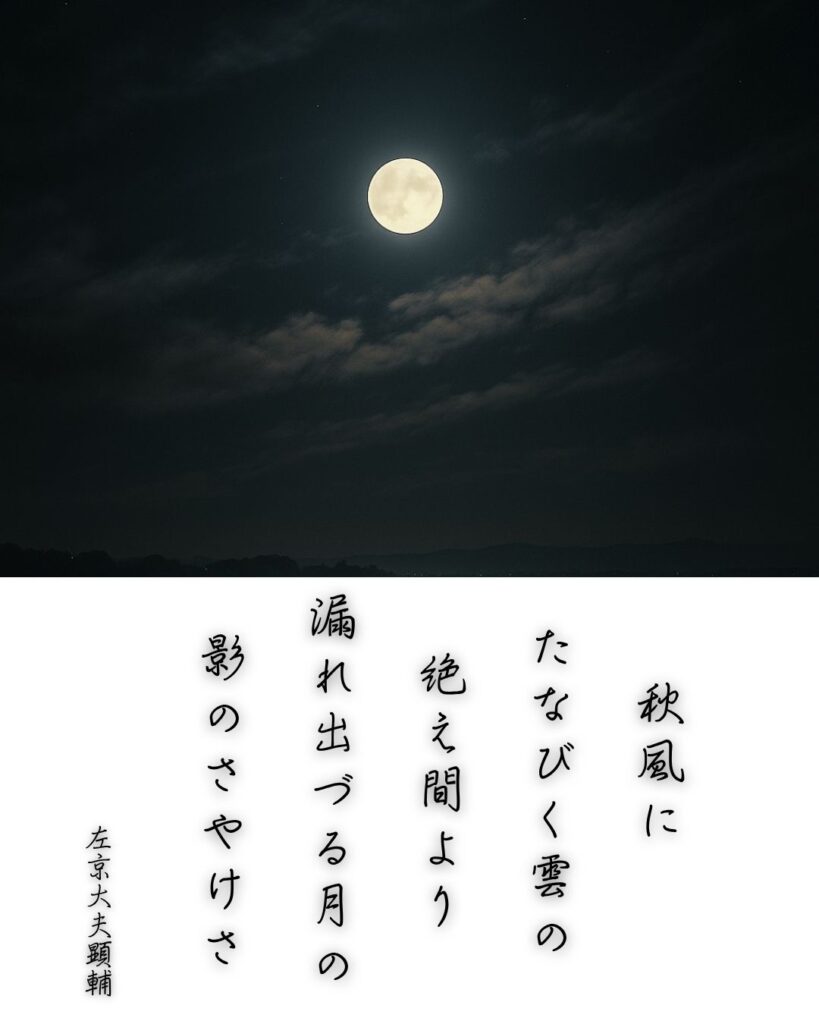

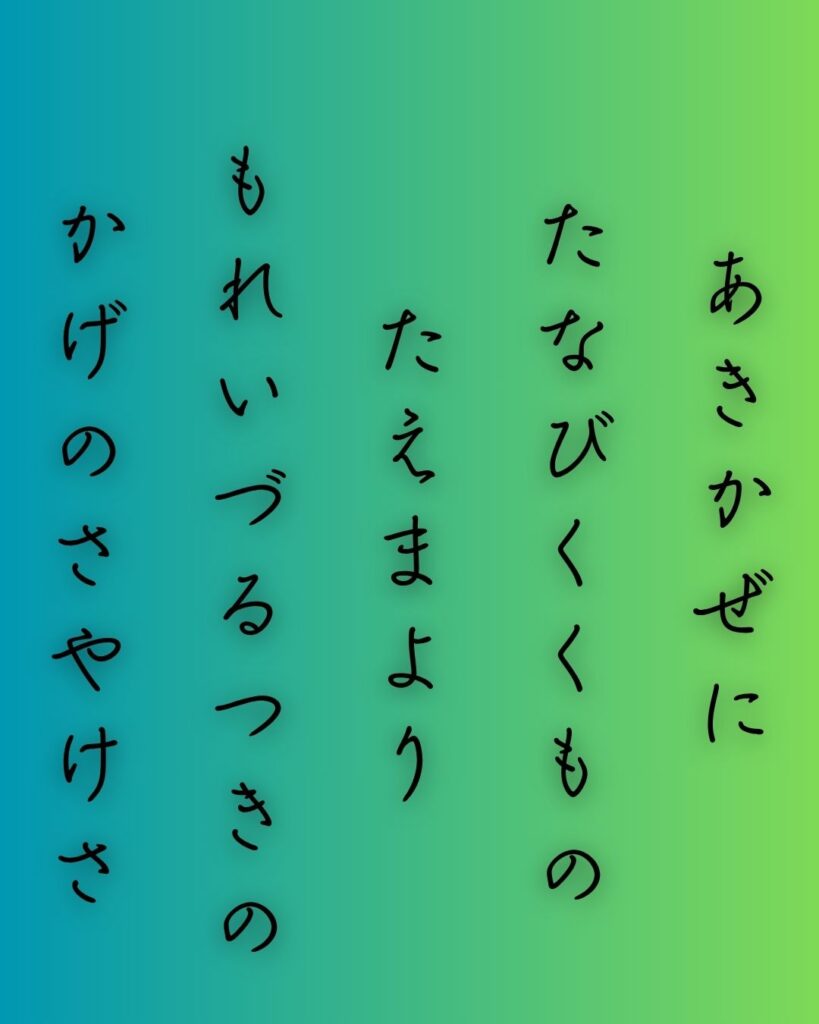

歌:秋風に たなびく雲の 絶え間より 漏れ出づる月の 影のさやけさ

読み:あきかぜに たなびくくもの たえまより もれいづるつきの かげのさやけさ

句意:この和歌では、秋風に流れる雲の切れ間から差す月の光が、澄みきって美しく、心までも清らかに照らすさまが詠まれています。

「月のさやけさ」――いまの私たちなら、どう感じるのだろう?

静かな夜、月の光を見上げたとき、心がふと落ち着く瞬間があります。また藤原顕輔の「月のさやけさ」は、穏やかさ・癒し・清らかさという感覚を現代にも伝えてくれます。そして忙しない日々の中にある、静かな美しさを思い出させてくれる一首です。

- 穏やかな時間の象徴

- 心を映す鏡としての月

- 自然と共にある癒し

穏やかな時間の象徴

日常に追われる現代でも、

ふと空を見上げると月が静かに輝いています。

また顕輔の「さやけさ」は、

そうした穏やかな時間の価値を

思い出させてくれます。

そして静けさの中にこそ、心の豊かさがある――

その感覚は千年を経ても変わりません。

月の光は、心を静める「やすらぎの象徴」として描かれています。

心を映す鏡としての月

雲間から差す月の光は、

晴れやかな心にも、

迷いや寂しさにも寄り添います。

また顕輔が詠んだ月の光は、

人の心を照らし、浄化する象徴。

そして見る者の心次第で、その輝きが変わる――

それが「さやけさ」の本質です。

月光は、見る人の心のありようをそのまま映します。

自然と共にある癒し

秋風にたなびく雲、

そしてその間から差す月の光。

自然の一瞬の調和は、

現代に生きる私たちにも

深い安らぎと癒しを与えます。

また「月のさやけさ」は、

自然と共に生きる心の豊かさを

思い出させるメッセージなのです。

月を通して、自然と心のつながりを取り戻すことができます。

百人一首第79番 藤原顕輔『秋風に』の楽しみ方

百人一首第79番 藤原顕輔『秋風に』背景解説–月のさやけさでは、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 光と影のコントラストを味わう

- 静けさの中の清らかさを感じる

- 心を澄ませて読む

光と影のコントラストを味わう

「たなびく雲の絶え間より」という

描写には、動と静の対比があります。

また流れる雲と、変わらず照らす月。

その一瞬の交差が、この和歌の魅力です。

そして読む人がその光景を心に描くことで、

時間の流れまでも詠み込んだ平安の美を

体感できます。

雲の切れ間から月光が差す一瞬の美しさを、目で追うように感じてみましょう。

静けさの中の清らかさを感じる

顕輔の「さやけさ」という言葉には、

透明で穏やかな心の響きがあります。

また風の音、雲の流れ、そして月の光――

それらが溶け合う夜の静けさを感じ取ることで、

この歌がもつ「見る」ではなく

「感じる」美が浮かび上がります。

音のない世界に広がる、月光の静謐な輝きを心で聴くように味わいましょう。

心を澄ませて読む

この和歌は、月の美しさを通して

心を清める詩でもあります。

また読むときは、日常の喧騒を離れ、

深呼吸するように言葉を感じてください。

そして秋風の涼しさと月光のやわらかさが

心に沁み込み、平安人が愛した“静の美”を

味わうことができます。

自然と心がひとつになるように、落ち着いた気持ちで読むのがおすすめです。

百人一首第79番 藤原顕輔『秋風に』背景解説

上の句(5-7-5)

上の句「秋風に たなびく雲の 絶え間より」では、

秋風に吹かれて流れる雲が、

空に細くたなびく情景を描いています。

またその雲の切れ間から月の光がのぞく瞬間に、

静かな美しさと自然の移ろいの繊細さが

感じられます。

五音句の情景と意味「秋風に」

「秋風に」では、澄んだ秋風が空を渡り、静かな夜の空気を揺らすように吹いている情景です。

七音句の情景と意味「たなびく雲の」

「たなびく雲の」では、秋風に押され、薄く長く流れていく雲が月明かりをかすめるようすを描きます。

五音句の情景と意味「絶え間より」

「絶え間より」では、流れる雲の切れ間から、柔らかな月の光が静かにこぼれ出る瞬間をとらえています。

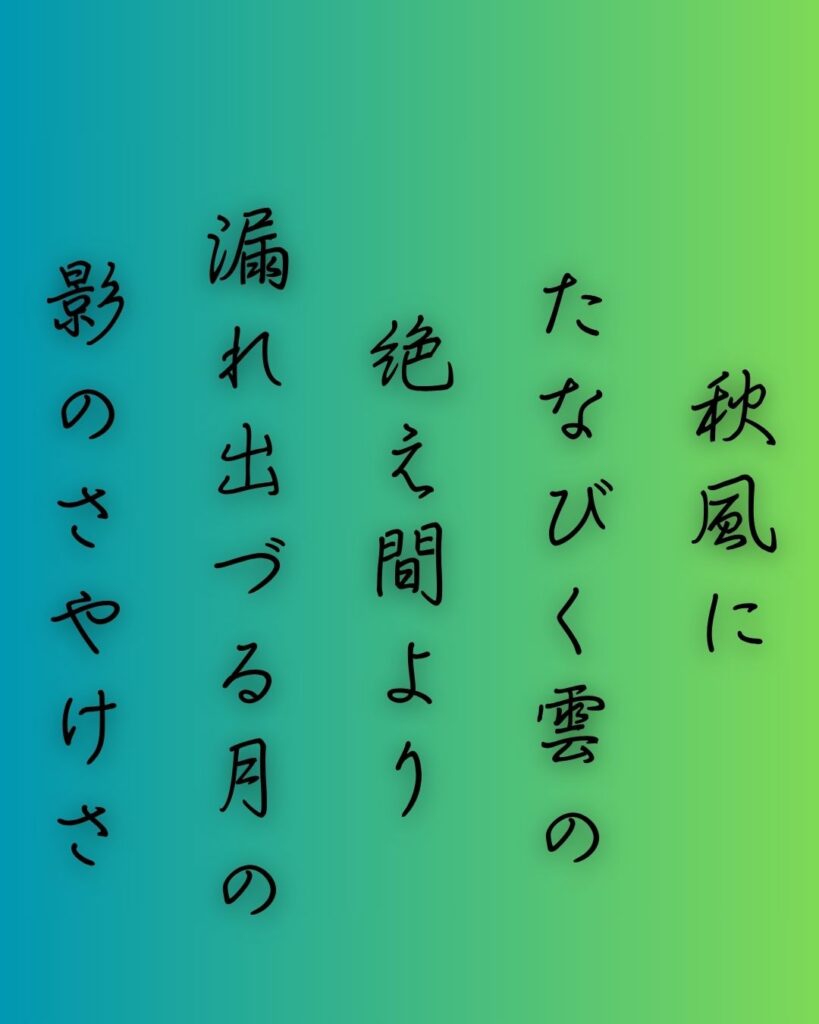

下の句(7-7)分析

下の句「漏れ出づる月の 影のさやけさ」では、

雲の切れ間からこぼれ出た月光が、

静かな夜の空を清らかに照らす情景を

描いています。

また風と雲が動きを見せる中、月だけが穏やかに輝く――

その対比が、心を澄ませるような美を

生み出しています。

七音句の情景と意味「漏れ出づる月の」

「漏れ出づる月の」では、雲の切れ間から、やわらかな月光が静かにこぼれ落ちる情景を描いています。

七音句の情景と意味「影のさやけさ」

「影のさやけさ」では、夜空を照らす月の光が、澄みわたるように清らかで心まで明るくする光景です。

百人一首第79番 藤原顕輔『秋風に』和歌全体の情景

秋風に押されて流れる雲の切れ間から、やわらかな月の光がこぼれ出て、夜空を清らかに照らしている情景です。そして風と雲の動きの中に、月の静けさと澄明な光が際立ち、心までも洗われるような秋の夜の美を感じさせます。

▶次回記事はこちらから!

秋風に月の光を仰いだ藤原顕輔の歌をたどったあとは、長き恋の糸がほつれていく、待賢門院堀河の一首へと進みましょう。

👉百人一首第80番 待賢門院堀河『長からむ』背景解説–恋のほつれ

百人一首第79番 藤原顕輔『秋風に』まとめ

この和歌では、

秋風に流れる雲の切れ間から

差し込む月の光を通して、

自然と心の静けさが共鳴する一瞬を

描いています。

そして藤原顕輔は、動く雲と止まる月

という対比を巧みに用い、

平安人が理想とした清らかな

感性「さやけさ」を表現しました。

月の光は、時を越えて人の心を照らし続ける存在。この一首には、見る者の心を静かに鎮める、永遠のやすらぎと詩の美しさが息づいています。

百人一首第79番 藤原顕輔『秋風に』背景解説–月のさやけさを百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。