百人一首第49番 大中臣能宣『御垣守』背景解説で、

和歌の世界を旅してみませんか?

第49番は、大中臣能宣による情熱の一首。

宮中を守る衛士の篝火に、

昼夜を問わず揺れ続ける恋の想いを託しました。

また夜には燃え、昼には消える炎のように、

心の内側で燃え上がる感情のゆらぎが描かれています。

今回ご紹介するのは、百人一首第49番 大中臣能宣『御垣守』。静かに、そして熱く――この歌にこめられた恋のかたちを紐解いていきましょう。

和歌の魅力をより深く理解するために、和歌と短歌の違いを学べる記事もぜひご覧ください。和歌の形式や表現の違いを学ぶことで、百人一首の味わいがより一層広がります。

また、百人一首の流れを追って楽しむことで、和歌の歴史や背景がより深く感じられます。そして前の歌をまだご覧になっていない方は、ぜひ百人一首第48番 源重之『風をいたみ』記事も併せてご覧ください。

大中臣能宣の生涯と百人一首の背景

生涯について

大中臣能宣– Wikipedia(921年 – 991年)は、

平安時代中期の貴族・歌人です。

父は神祇大副・大中臣頼基で、

能宣自身も正四位下・神祇大副を務めました。

彼は三十六歌仙の一人に数えられ、勅撰和歌集には124首が収録されています。

歴史的イベント

大中臣能宣は、

『後撰和歌集』の撰者として知られ、

藤原伊尹らとともに歌壇の中核を担いました。

また、「梨壺の五人」の一人として、

漢詩や和歌の校訂にも携わるなど、

国文学の整備に貢献した文化人でもあります。

朝廷では、神祇大副としても活躍し、信仰と文学を架け橋とする多才な人物として平安中期の宮廷文化に名を刻みました。

恋の炎に揺れる能宣に対し、謙徳公(藤原伊尹)は誰にも届かぬ孤独な思いを歌にしました。

同時代に生きた二人の歌人の対照的な恋のかたちに触れてみませんか?

👉 百人一首第45番 謙徳公『あはれとも』背景解説 – 届かぬ哀れ

他の歌について

大中臣能宣は『拾遺和歌集』に、

「千とせまで 限れる松も 今日よりは 君にひかれて よろづ代や経む」

という歌を残しています。

この歌は、敦実親王の子の日の祝いで詠まれた祝賀歌です。

能宣はこの歌を自賛しましたが、父・頼基は「帝に招かれたらどうする」と𠮟った逸話が伝わります。

礼を尽くしつつも華やかな才気が感じられる一首です。

百人一首における位置付け

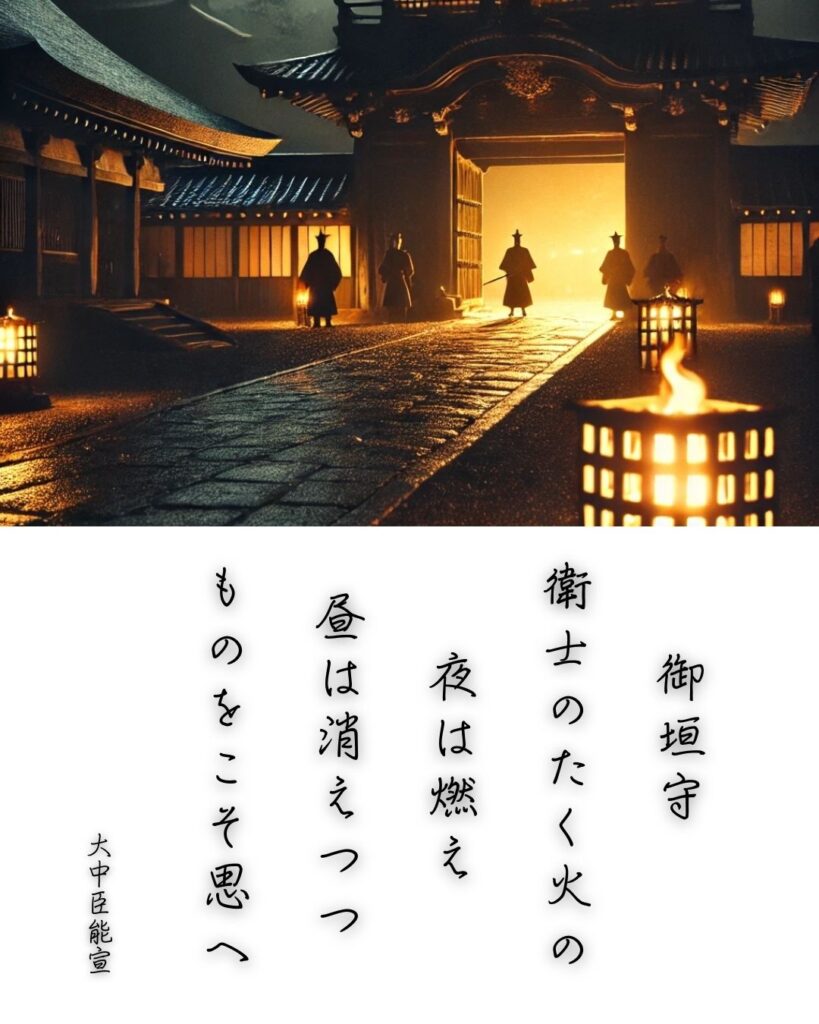

大中臣能宣の『御垣守』は、

宮中を守る衛士の火を恋心に重ねた比喩歌であり、

技巧的な表現と深い情感が高く評価されています。

百人一首では、

日常と恋を巧みに重ねる才気あふれる一首として、

中盤の静かな抒情を支える存在です。

大中臣能宣がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第49番 大中臣能宣『御垣守』背景解説–恋の篝火では、大中臣能宣がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 宮廷の日常を題材に

- 移ろう想いと火の比喩

- 見えない恋の表現

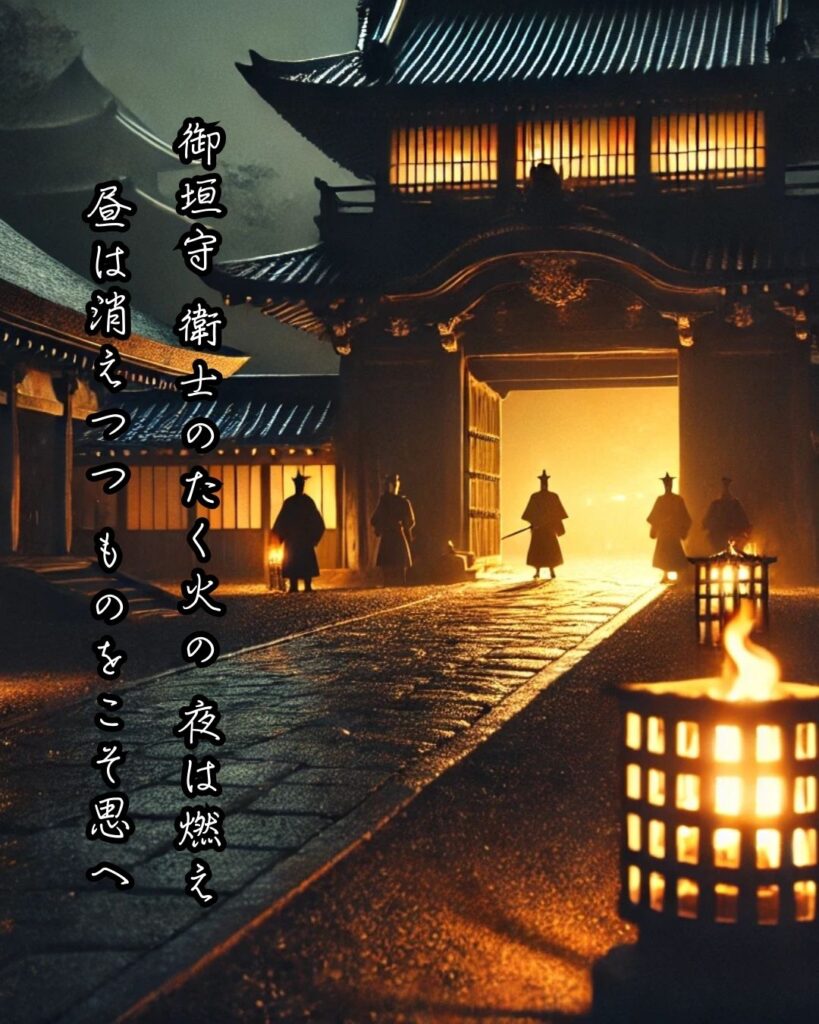

宮廷の日常を題材に

御垣守という役職の光景は、

和歌のテーマとしては珍しく、

日常の中にある象徴的な場面を捉えたものです。

また能宣はそこに恋心を重ね、

そして平凡な景色を情熱的な表現へと昇華させました。

移ろう想いと火の比喩

夜は燃え、昼は消える篝火の描写は、

燃え上がる夜の想いと冷めた現実の対比を

見事に表しています。

また恋の激しさと、静かな苦しみの交錯が

この比喩に凝縮されています。

見えない恋の表現

公的な立場にある能宣が、

あからさまに恋を語ることなく、

また象徴的な形で想いを託したのがこの歌です。

そして身をわきまえながらも、心の内を忍ばせる工夫が、

この和歌の魅力となっています。

この和歌では、恋を語りながらも直接的な言葉を避け、宮廷の光景を借りて心情を伝える点に能宣らしい品格が表れています。

夜に燃え、昼に消える篝火では、人知れぬ恋の苦しみと、その移ろいゆく心の様を象徴する見事な比喩表現です。

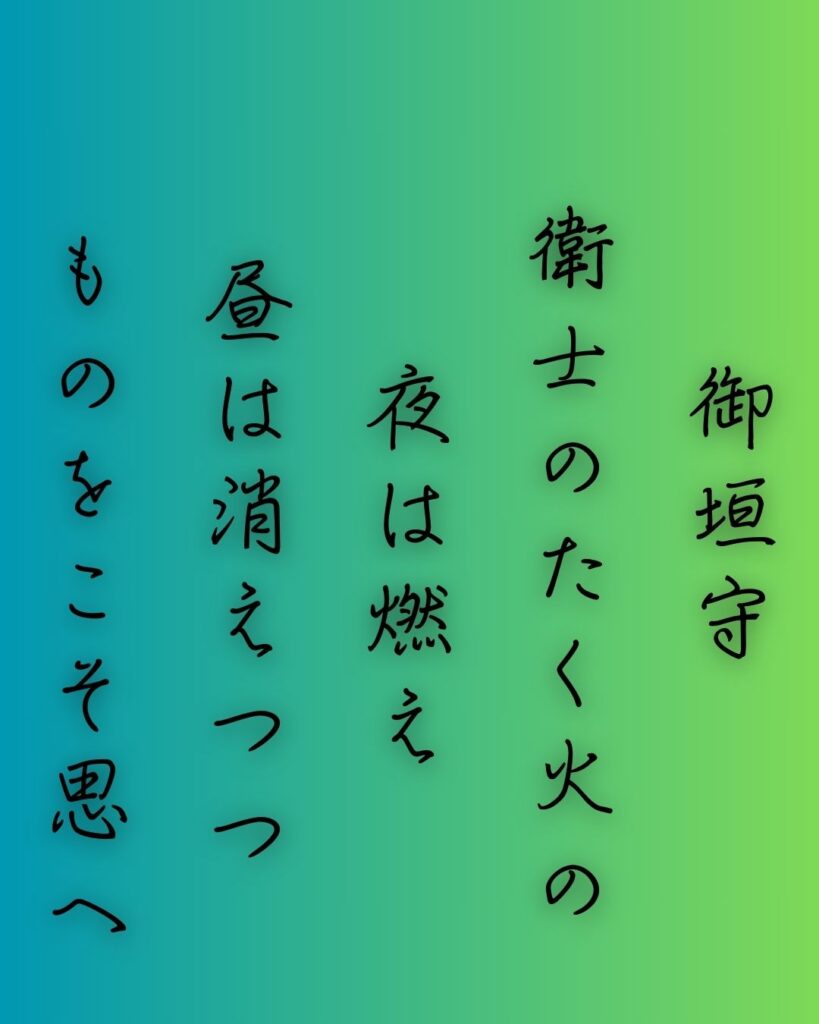

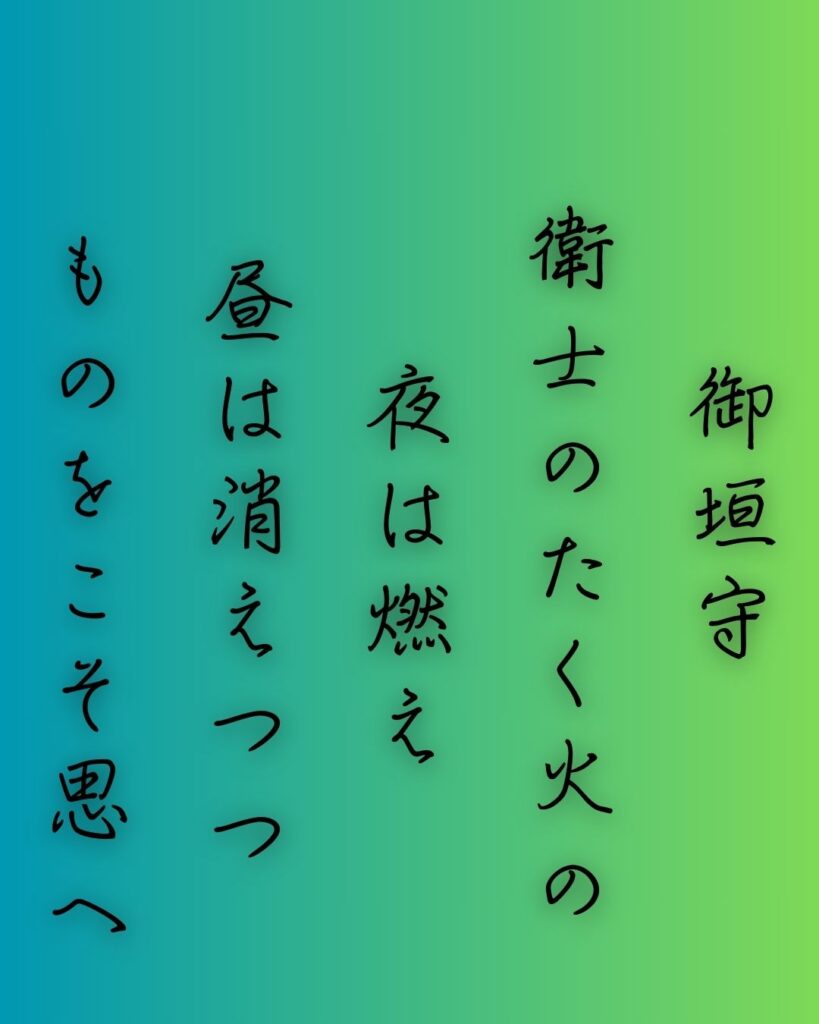

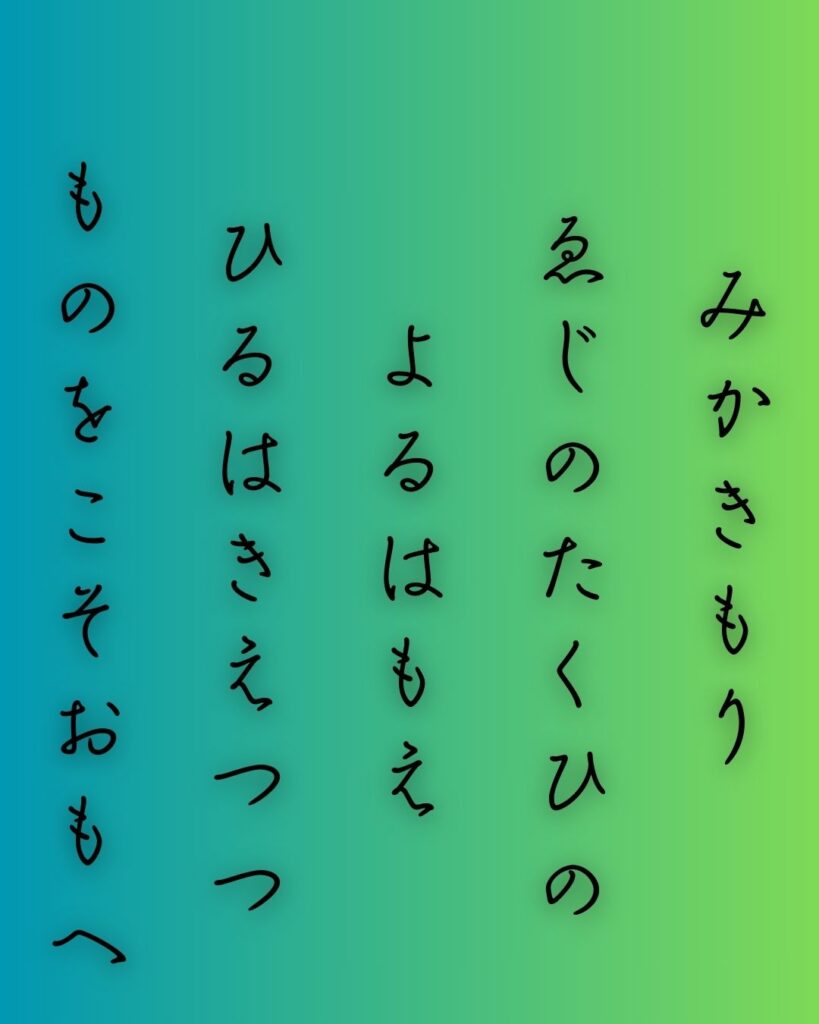

読み方と句意

百人一首第 大中臣能宣

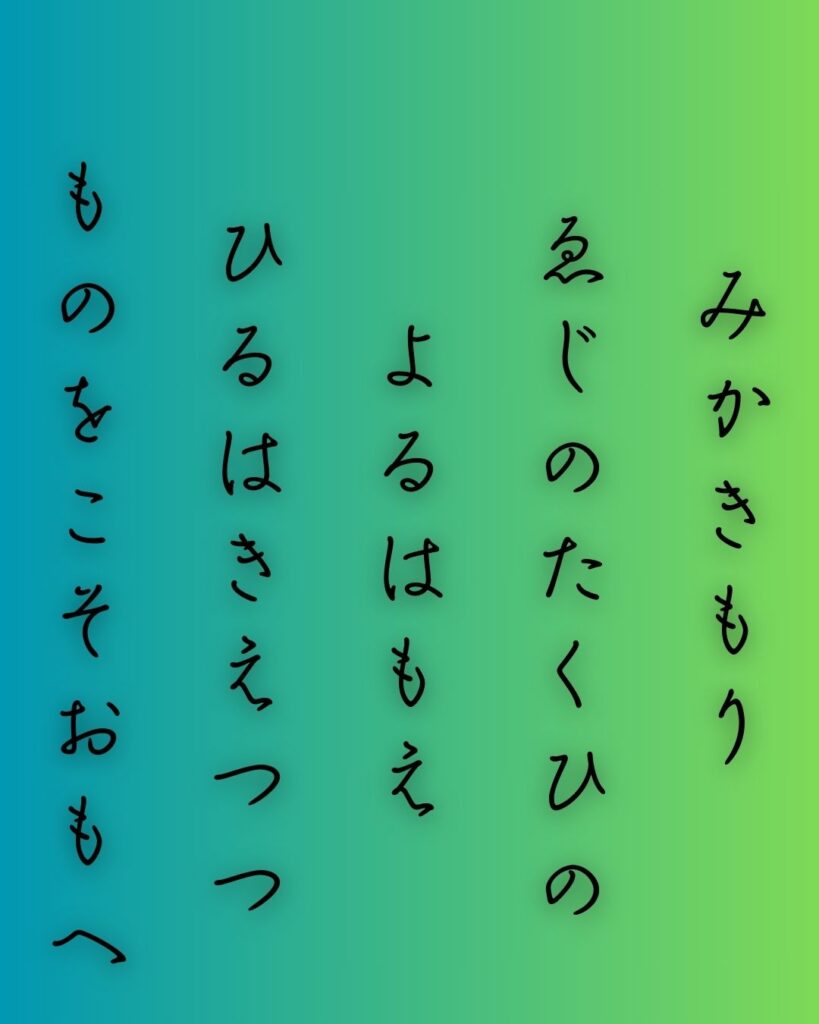

歌:御垣守 衛士のたく火の 夜は燃え 昼は消えつつ ものをこそ思へ

読み:みかきもり ゑじのたくひの よるはもえ ひるはきえつつ ものをこそおもへ

句意:宮中を守る火のように、夜には燃え、昼には消えていく――そんな恋心に私は悩み続けているのです。

百人一首第49番 大中臣能宣『御垣守』の楽しみ方

百人一首第49番 大中臣能宣『御垣守』背景解説–恋の篝火では、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 火の比喩が描く恋の温度差

- 宮廷風景との融合

- 恋心の忍び表現

火の比喩が描く恋の温度差

「夜は燃え 昼は消えつつ」という火の動きに、

恋の燃え上がりと冷めた現実の対比が

映し出されています。

恋心の不安定さや、日常に潜む情熱の揺れを想像しながら読むと、和歌に込められた心理描写の妙が伝わってきます。

宮廷風景との融合

和歌の冒頭にある「御垣守」は、

宮中の衛士を指し、

実在の風景を舞台に詠まれているのが特徴です。

公的な空間と私的な想いの融合という構図は、平安和歌の美学が詰まっており、また視覚と心情が交錯する面白さがあります。

恋心の忍び表現

直接「恋」とは語らず、

火を媒介として想いを託したこの和歌では、

控えめな恋の表現にこそ深みが宿る例といえます。

声高に語らぬゆえの余韻があり、読むほどにじわりと染み入る情感が味わえる一首です。

百人一首第49番 大中臣能宣『御垣守』背景解説

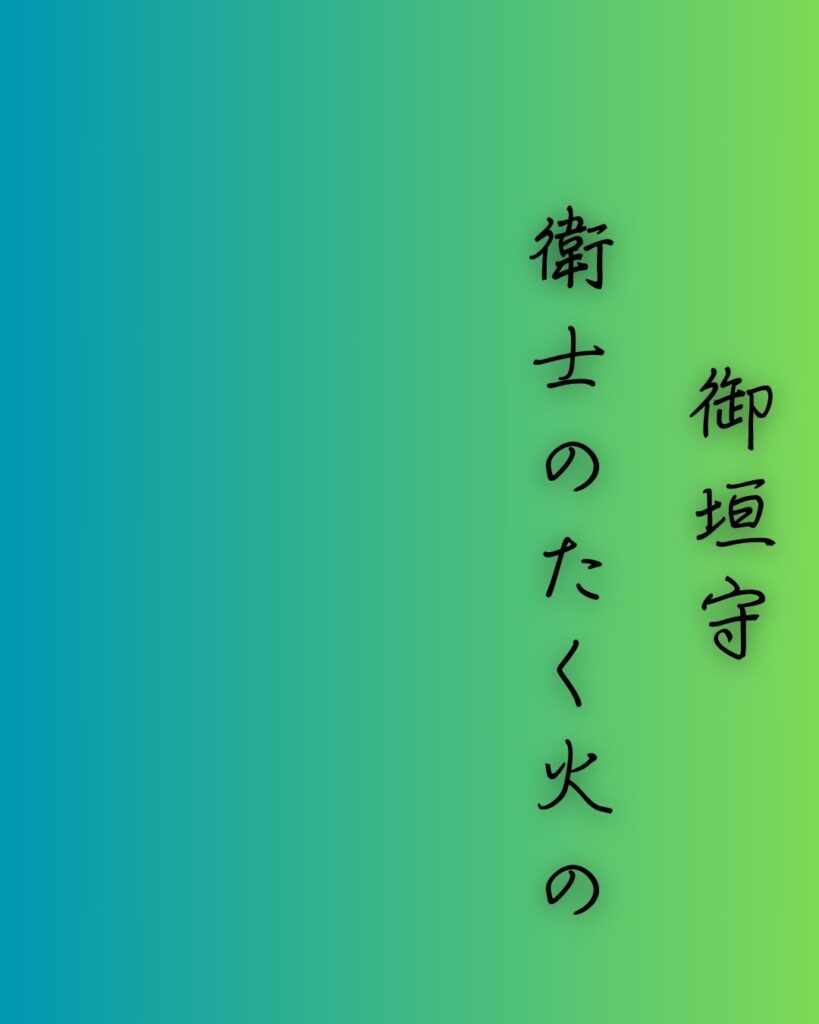

上の句(5-7-5)

上の句「御垣守 衛士のたく火の 夜は燃え」では、

宮中を守る衛士がたく篝火は、

夜の暗がりの中で強く燃え立ちます。

またその火の揺らめきは、

静かな場所にいても心がざわつくような、

そして抑えきれない恋の情熱を

象徴しているかのようです。

五音句の情景と意味 「御垣守」

「御垣守」では、宮中の門や垣を警護する衛士のこと。そして格式ある場所に立つ彼らの姿に、どこか孤独な緊張感が漂います。

七音句の情景と意味 「衛士のたく火の」

「衛士のたく火の」では、夜間警備のために焚かれる篝火は、静寂のなかで唯一揺れ続ける存在。そして恋心の灯火にも似ています。

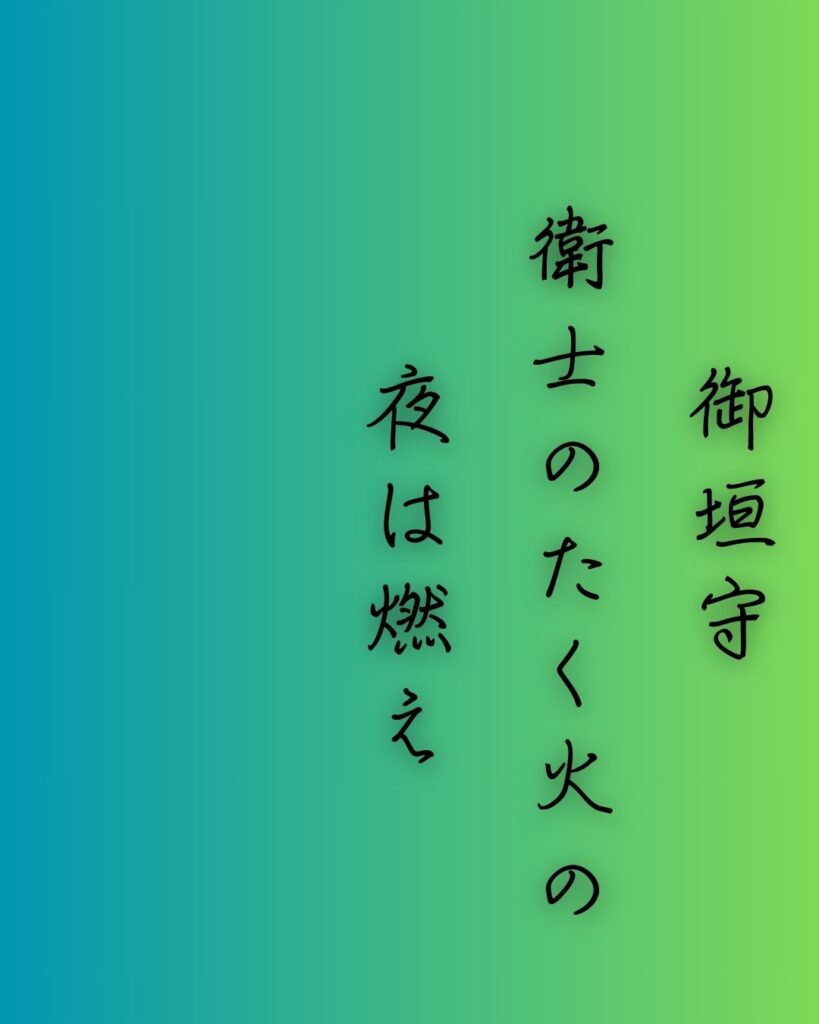

五音句の情景と意味 「夜は燃え」

「夜は燃え」では、夜の静けさに浮かび上がる火は、恋の昂ぶりや悩みが一層強くなる時間を象徴しています。

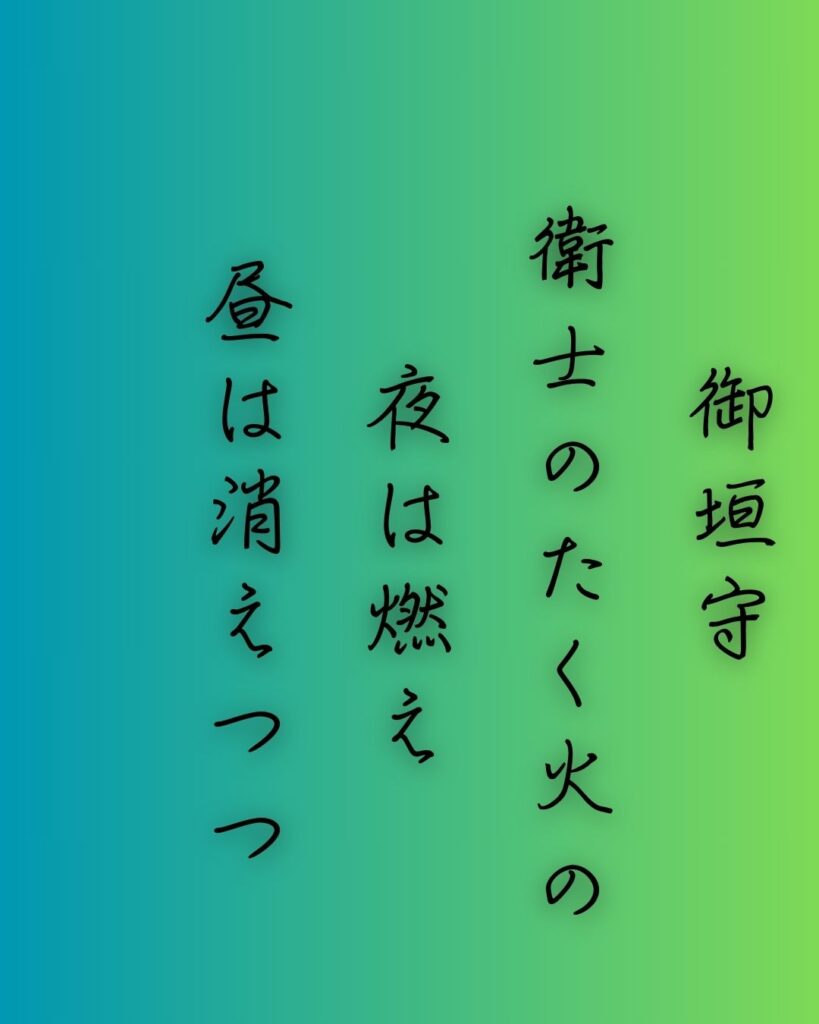

下の句(7-7)分析

下の句「昼は消えつつ ものをこそ思へ」では、

昼になると篝火は消えてしまうように、

恋の情熱も目に見えないものとなります。

しかし、心の奥では絶え間なくその想いが燃え続け、

ひそかに苦しむ日々が続いているのです。

そして見えぬ火ほど、思いは深く。

七音句の情景と意味「昼は消えつつ」

「昼は消えつつ」では、明るい昼には火が消えるように、心の内の熱も他人からは見えにくくなります。そして想いは秘められたまま。

七音句の情景と意味「ものをこそ思へ」

「ものをこそ思へ」では、誰にも見せぬまま、静かに恋に悩む自分の心。そして表には出さずとも、想いは胸に燃え続けています。

百人一首第49番 大中臣能宣『御垣守』和歌全体の情景

和歌全体では、御所を守る衛士がたく夜の篝火は、闇の中で静かに燃え、やがて昼には消えていきます。またその様子に、自分の恋心を重ねた一首です。そして表に出せない思いが、日々燃え、そして消え、また燃え…と揺らめきながら続いてゆく、そんな密やかな恋の熱が描かれています。

百人一首第49番 大中臣能宣『御垣守』まとめ

大中臣能宣の『御垣守』は、

表に出せない恋心を篝火にたとえた象徴的な一首です。

夜に燃え、昼に消える火のように、

抑えてもなお胸にくすぶる思いが伝わります。

和歌に託された情熱と沈黙が、平安の恋のあり方をしみじみと物語っています。

百人一首第49番 大中臣能宣『御垣守』背景解説–恋の篝火を百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。