百人一首第46番 曽禰好忠『由良の門を』背景解説で、

和歌の世界を旅してみませんか?

第46番に登場するのは、

曽禰好忠による和歌、「由良の門を」。

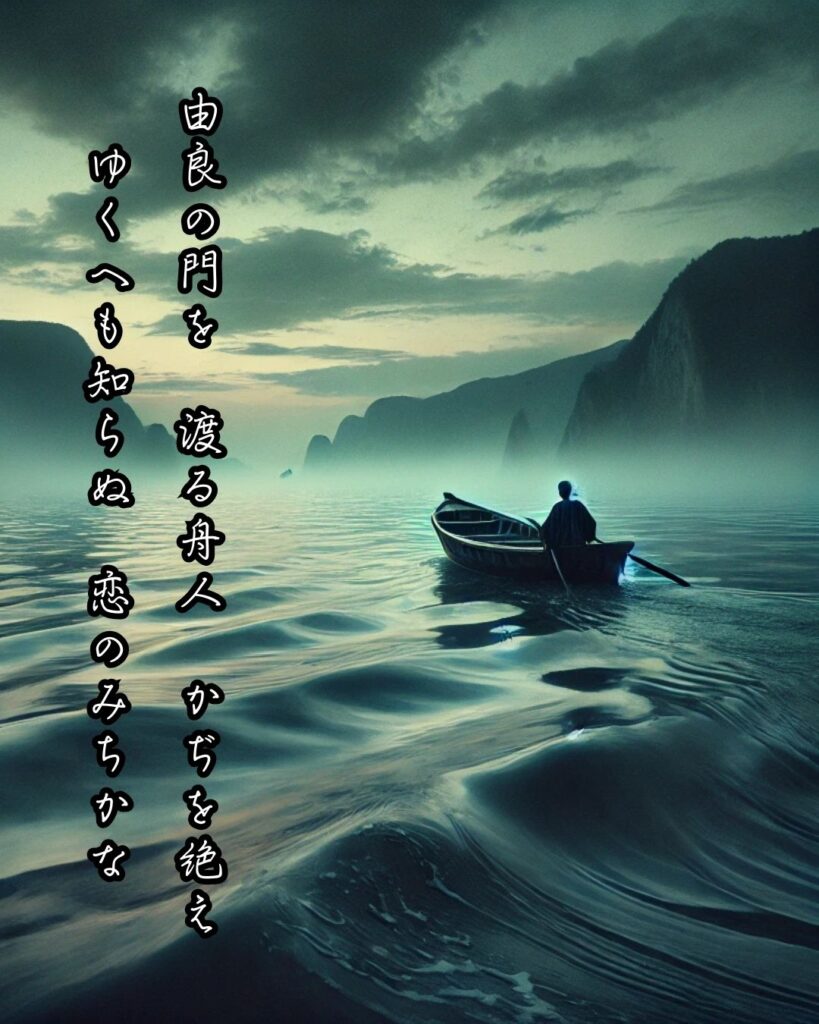

この歌は、恋に迷い、行き先もわからず彷徨う心情を、

舟人(ふなびと)にたとえて詠んだ一首です。

また恋の道は時に、操る舵も失い、

流れに身を任せるしかないほどに不確かで、苦しいもの。

今回ご紹介するのは、百人一首第46番 曽禰好忠『由良の門を』。平安時代の恋の比喩表現の巧みさが光るこの歌を、歌人・曽禰好忠の生涯とともに、言葉の奥にある情景と心の揺れをひもといていきましょう。

▶前回の記事はこちらから!

前回は、想いを伝えても届かぬ恋の哀しみを詠んだ謙徳公の一首をたどりました。届かぬ想いの中に潜む、静かな諦めと深い情を感じます。

曽禰好忠の生涯と百人一首の背景

生涯について

曽禰好忠– Wikipedia(生没年不詳)は、

平安時代中期の歌人で、曾禰氏の出身。

また下級官人として宮廷に仕えながら、

技巧に富んだ恋の歌を多く詠み、

『後撰和歌集』や『拾遺和歌集』に入集しました。

百人一首では、「恋の迷い」を舟の舵にたとえた比喩的表現で知られ、風景と心情を重ねる巧みな作風が高く評価されています。

歴史的イベント

曽禰好忠は、和歌の新形式「百首歌」を創始し、

1年を360首で綴る「毎月集」も編んだ革新的な歌人でした。

また源順や大中臣能宣らと交流がありながらも、

強い自尊心と偏狭な性格が災いし、

宮廷社交からは距離を置かれていました。

しかし、彼の新奇な発想と『万葉集』風の古語表現は、後の歌人たちから革新的と再評価され、平安後期の歌風にも影響を与えました。

他の歌について

曽禰好忠は『新古今和歌集』に

「荒小田の こぞの古跡の 古よもぎ 今は春べと ひこばえにけり」

という歌を残しています。

また荒れ果てた田の片隅に、去年の名残をとどめたよもぎが、

新たな芽を吹いて春を迎える――そんな情景を通して、

そして過去の哀しみの中にも希望が芽生えることを詠んでいます。

百人一首の「由良の門を」と同様に、自然と心情を重ねる比喩が巧みな一首です。

百人一首における位置付け

曽禰好忠の和歌は、恋に迷い、

進む道も見えなくなった心情を、

舵を失った舟にたとえて詠んだ比喩的な一首です。

また風景と感情を重ねる巧みな構成は、

平安和歌の中でも異彩を放ちます。

そして斬新な発想と古語を駆使した表現により、

革新歌人としての存在感を百人一首の中にも刻んでいます。

曽禰好忠がなぜこの和歌を詠んだのか?

百人一首第46番 曽禰好忠『由良の門を』背景解説では、曽禰好忠がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。

- 恋における迷いや不安を比喩で表現するため

- 自由で斬新な歌風を示すため

- 孤独な心情を詠む手段としての風景描写

恋における迷いや不安を比喩で表現するため

恋の行方が見えず、どうすればよいのか分からない――

そんな心の迷いを、「舵を失った舟」という

比喩で巧みに描いています。

また舟はまさに自分自身であり、由良の門を渡る荒海が、

恋という予測不能な感情の世界を象徴しています。

このように、風景と心情を重ねることで、

恋の不安定さと孤独が際立つ一首となりました。

自由で斬新な歌風を示すため

曽禰好忠は、万葉的な古語や新しい題材を

取り入れる革新的な歌人でした。

またこの歌でも、

自然の描写と感情の比喩を融合させることで、

従来の恋歌とは一線を画す独特の世界観を展開しています。

そして形式に縛られず、自身の心情を率直に詠む姿勢は、

のちの時代の歌人たちに大きな影響を与えました。

孤独な心情を詠む手段としての風景描写

好忠は社交界に受け入れられず孤立した人物でした。

その内面の寂しさを、進路も見えず漂う舟人という

姿に託して詠んだのがこの歌です。

また恋の歌でありながら、

同時に人生そのものの不安や孤独も重ねられており、

風景描写が自己の感情の代弁者として機能しています。

この和歌は、恋の迷いや将来への不安を「舵を失った舟」にたとえて詠んだ一首です。

そして曽禰好忠自身が、宮廷社会で孤立しながらも和歌の表現を追求し続けた歌人だったことを思えば、この舟人は、恋に揺れる自分自身の姿とも重なります。

風景を通して内面を描くという手法は、彼の独自の感性と革新的な歌風を如実に物語っており、百人一首の中でもひときわ印象的な一首として読み継がれています。

読み方と句意

百人一首 曽禰好忠

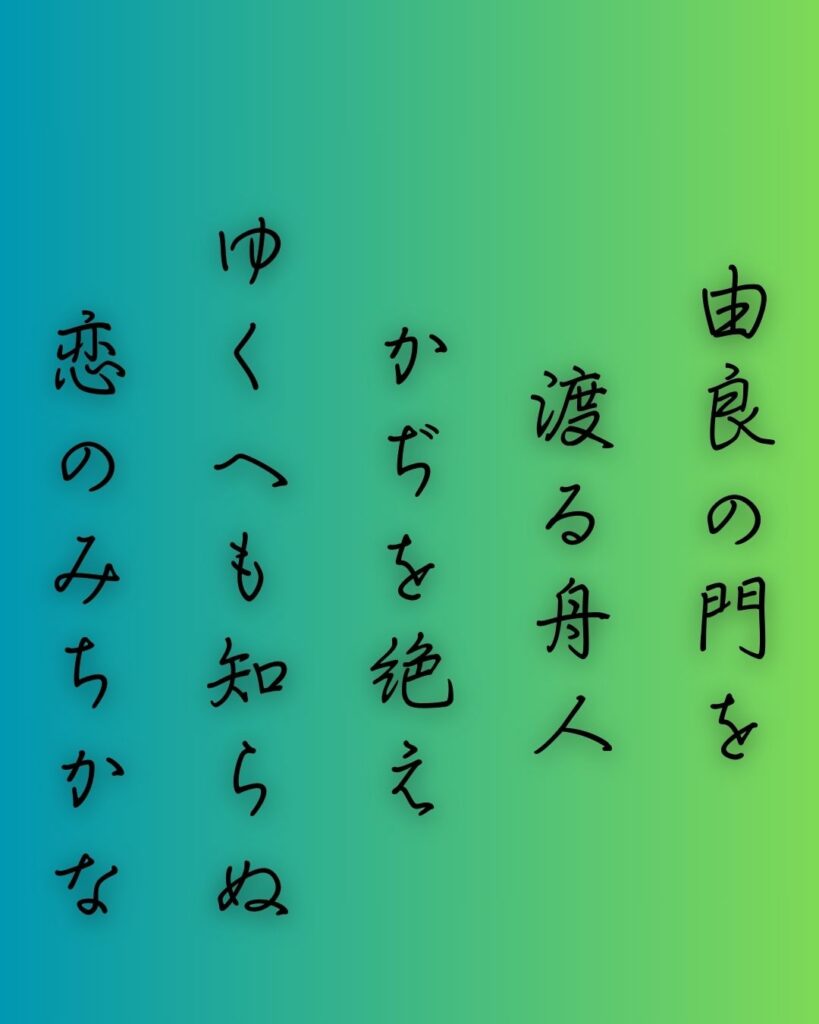

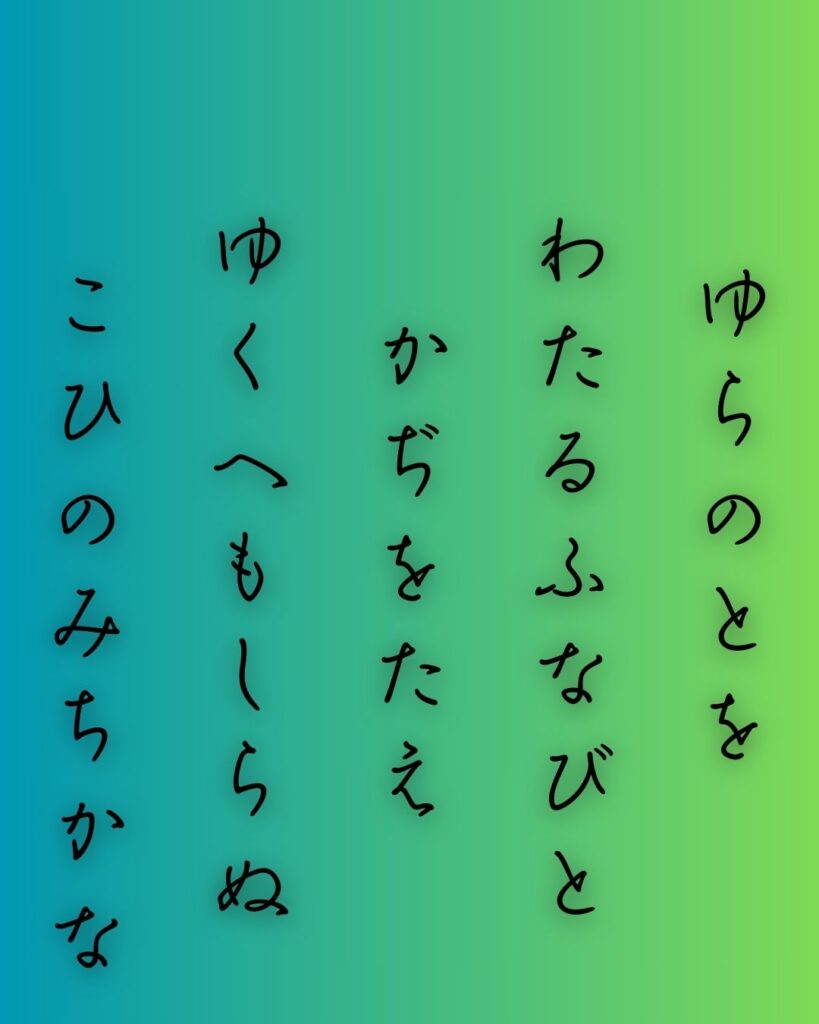

歌:由良の門を 渡る舟人 かぢを絶え ゆくへも知らぬ 恋のみちかな

読み:ゆらのとを わたるふなびと かぢをたえ ゆくへもしらぬ こひのみちかな

句意:由良の海を渡る舟人のように、舵を失い行き先もわからず、ただ迷いながら進むばかりの恋の道をたどっている――そんな不安と混乱を詠んだ一首です。

百人一首第46番 曽禰好忠『由良の門を』の楽しみ方

百人一首第46番 曽禰好忠『由良の門を』背景解説では、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。

- 比喩の巧みさを味わう

- 恋と風景の融合を楽しむ

- 好忠の個性ある歌風に触れる

比喩の巧みさを味わう

「由良の門を渡る舟人」と「舵を失う」という表現は、

恋に迷い、進むべき道が見えない心情を

鮮やかに描いた比喩です。

舟が海で流されるように、自分の意思ではどうにもならない恋の不安定さや無力感が伝わってきます。またこの巧みな比喩を通して、恋の切なさと混乱を深く感じ取ることができます。

恋と風景の融合を楽しむ

この歌では、自然の風景が恋心の

象徴として描かれている点が魅力です。

また由良の海という具体的な場所と、

舟人という視点を借りて、

心の迷いがまるで風景そのもののように展開されます。

情景と感情がぴたりと重なることで、恋の世界がまるで一幅の絵のように浮かび上がってくるのです。

好忠の個性ある歌風に触れる

曽禰好忠は、平安時代の中でも

革新的な歌風を持った歌人として知られています。

またこの歌にも、従来の恋歌にない自由な構成と

斬新な言葉選びが見られます。

比喩や古語を駆使しながらも、飾らずに心の動きを素直に詠むその姿勢は、後の時代にも影響を与えた好忠らしさがあふれています。

百人一首第46番 曽禰好忠『由良の門を』背景解説

上の句(5-7-5)

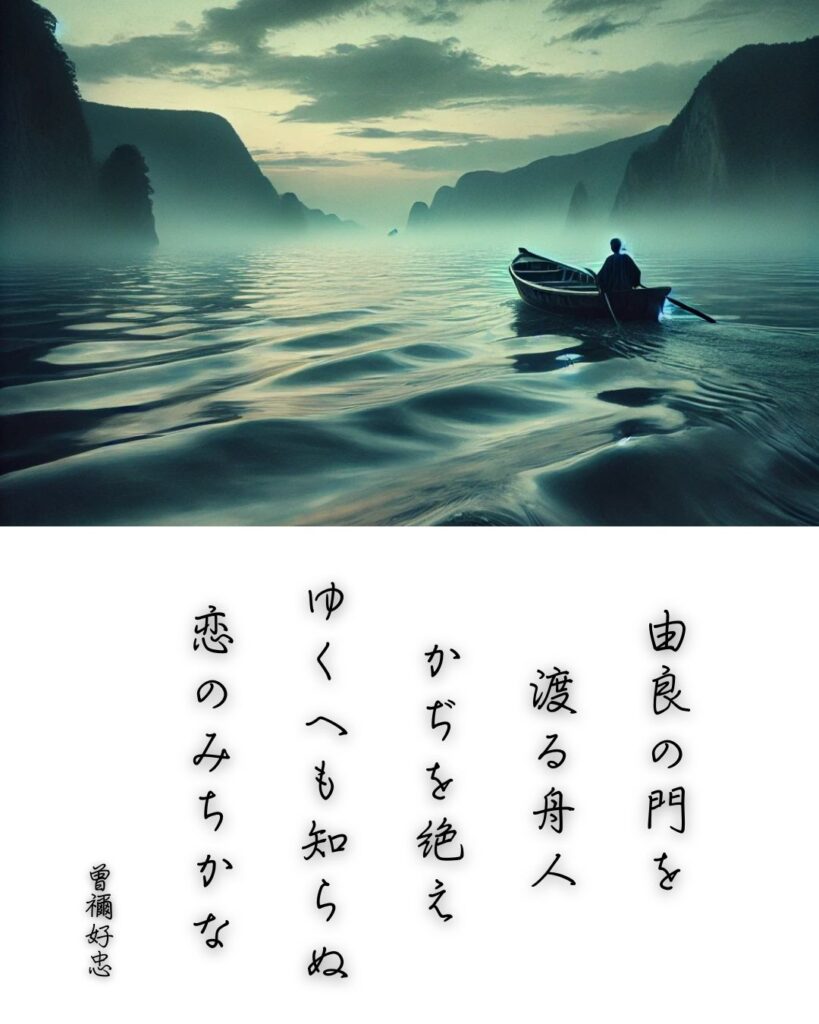

上の句「由良の門を 渡る舟人 かぢを絶え」では、

日本海側、由良の海峡を渡っていく舟人の姿――

潮の流れが早く、舵を失えばたちまち

行方知れずになるほどの難所です。

曽禰好忠はこの荒波に揺れる舟を、

恋に迷い翻弄される自分の姿に重ねました。

自然描写の中に不安と混乱が漂う、

比喩の妙が光る上の句です。

五音句の情景と意味 「由良の門を」

「由良の門を」では、舞鶴湾近くの海峡「由良の門」。潮の流れが速く、舟の通過も困難な地であり、不安定な恋の象徴として登場します。

七音句の情景と意味 「渡る舟人」

「渡る舟人」では、荒波の中、舟に乗って渡っていく人。舟人は、恋という海に漕ぎ出す自分自身の姿をあらわしています。

五音句の情景と意味 「かぢを絶え」

「かぢ(舵)を絶え」とは、舵を失って漂う状態。恋の行方も制御できず、心の迷いに身を任せるしかない様子です。

下の句(7-7)分析

下の句「ゆくへも知らぬ 恋のみちかな」では、

舵を失った舟がどこへ向かうかもわからないように、

恋のゆくえも見えず、ただ心はさまよい続けている。

また進むべき道も定まらず、

不安と期待が入り混じるなか、

気づけば恋という深い海に取り残されている――

そんな恋の複雑で切ない心情を、

鮮やかに描いた下の句です。

七音句の情景と意味「ゆくへも知らぬ」

「ゆくへも知らぬ」では、行き先がわからない、未来が見えない不安。恋に迷い、何が正解なのかさえわからず、心がさまよう様子が描かれています。

七音句の情景と意味「恋のみちかな」

「恋のみちかな」では、その迷いのすべては「恋の道」。甘さも苦しさも含んだ、先の見えない感情の旅路が、この一言に込められています。

百人一首第46番 曽禰好忠『由良の門を』和歌全体の情景

由良の海峡を渡る舟人が、舵を失い波間に漂う姿は、まさに恋に翻弄される自分自身の姿。この和歌では、自然の厳しさと心の揺れが重ねられ、恋の道がいかに先の見えないものかを象徴的に描いています。恋の苦しみと迷いを、風景に託した比喩の美しさが印象的です。

▶次回記事はこちらから!

由良の潮に揺れる恋の不安を詠んだ曽禰好忠の歌をたどったあとは、訪ねても返らぬ人を思う、恵慶法師の寂しさに満ちた一首へと進みましょう。

👉百人一首第47番 恵慶法師『八重むぐら』背景解説 – 訪れし秋影

百人一首第46番 曽禰好忠『由良の門を』まとめ

曽禰好忠のこの和歌は、舵を失った舟に恋の

迷いをたとえた巧みな比喩表現が魅力です。

由良の荒波に翻弄される舟人の姿は、

先の見えない恋に揺れる心そのもの。

好忠の革新的な歌風と、自然と感情を重ねる詠み方がよく表れており、平安時代の恋の不安や孤独を現代の私たちにも伝えてくれる、印象深い一首となっています。

百人一首第46番 曽禰好忠『由良の門を』背景解説を百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。